発見、分類学、そして変転するアイデンティティ

原記載:Rasbora axelrodi (Brittan, 1976)

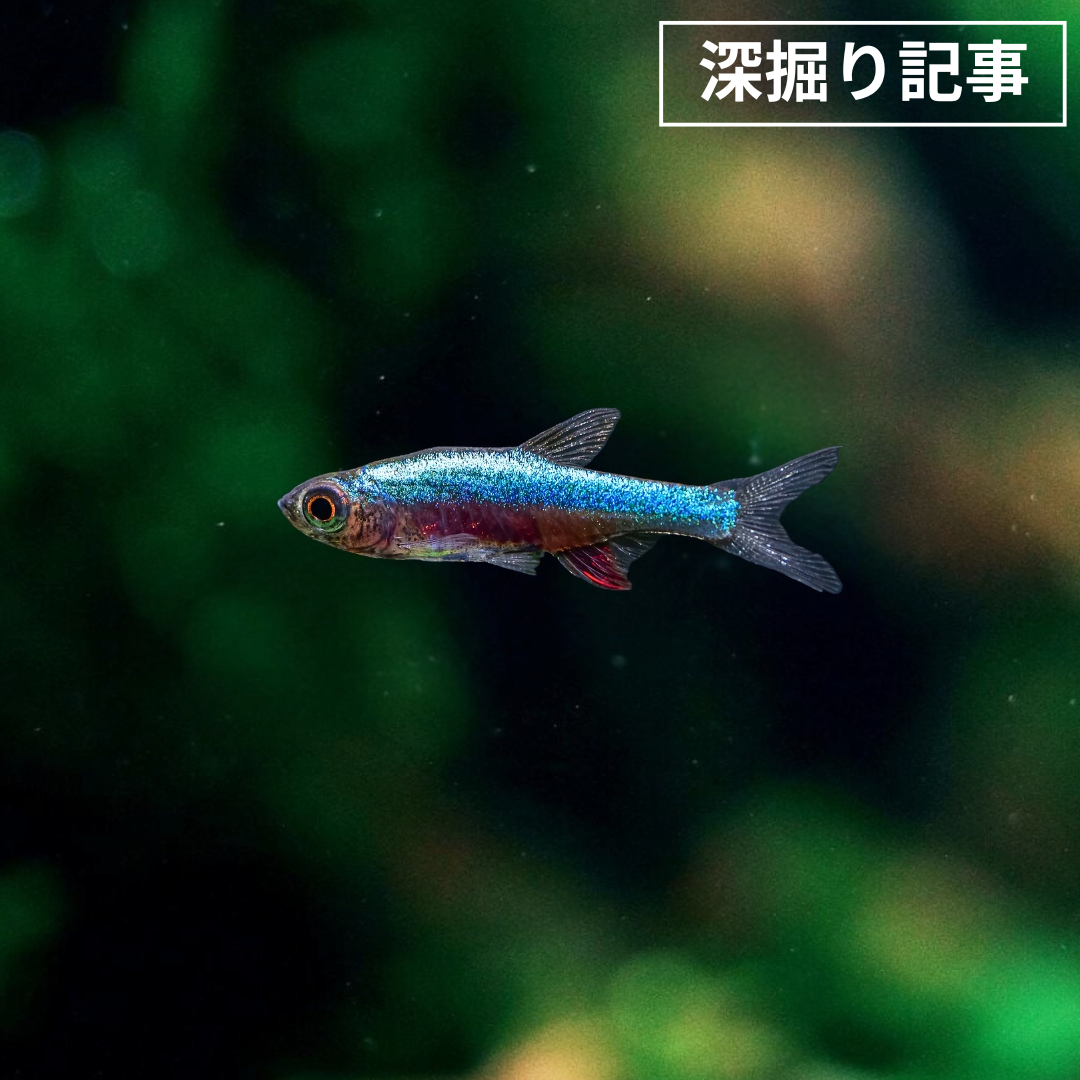

今日、アクアリウムの世界で「ラスボラ・アクセルロディ・ネオンブルー」として知られる魚の科学的な物語は、1976年に魚類学者マーティン・R・ブリタンによって始まります。当初、この魚は広大なラスボラ属の一員として分類され、Rasbora axelrodiという学名が与えられました。この記載の基となった標本は、アクアリウム用に採集された個体であり、その正確な採集地は「不確定」とされていました。ただし、その起源はインドネシアのスマトラ島のどこかであろうと推定されていました。この魚の「発見」そのものは、科学的な探検の過程ではなく、シンガポールの観賞魚輸出業者の水槽内で、後述するハーバート・R・アクセルロッド博士によって見出されたものでした。この事実は、本種の科学史が当初からアクアリウム取引と密接に結びついていたことを示しており、このテーマは本報告書全体を通じて繰り返し現れることになります。

献名:ハーバート・R・アクセルロッド博士と魚類学におけるその不朽の遺産

種小名axelrodiは、20世紀の観賞魚界において極めて重要な、しかし物議を醸す人物であったハーバート・リチャード・アクセルロッド博士(1927-2017)に献名されたものです。彼の経歴は、本種にまつわる雑学的要素として非常に興味深いものです。

アクセルロッド博士は、出版社TFH Publicationsを設立し、月刊誌「Tropical Fish Hobbyist」を創刊しました。インターネットが登場する以前の時代において、これらの出版物は世界中のアクアリストにとっての「聖書」的な存在でした。彼自身も多数の影響力のある書籍を執筆し、観賞魚飼育の普及に大きく貢献しました。彼の名を冠した魚は本種にとどまらず、アクアリウムで最も有名な魚の一つであるカージナルテトラ(Paracheirodon axelrodi)をはじめ、数多くの種が存在し、その影響力の大きさを物語っています。

一方で、彼の生涯は論争にも彩られていました。例えば、カージナルテトラの発見に関する彼の主張は他の発見者の報告と食い違いを見せており、後年には脱税の罪で有罪判決を受けるなど、その評価は一様ではありません。このように、Sundadanio axelrodiという名前の背景には、観賞魚界の発展を体現する複雑で多面的な人物の存在があるのです。

新属と新科の誕生:スンダダニオへの移行

1999年、著名な魚類学者であるモーリス・コットラートとK.E.ヴィッテは、R. axelrodiが他のラスボラ属の魚とは形態的に一線を画す特徴を持つと結論付け、新属Sundadanio(スンダダニオ)を設立しました。この属名は、生息地である大スンダ列島を指す「Sunda」と、ベンガル語で小型のコイ科魚類を意味する「Danio」を組み合わせたもので、「スンダ列島の小さなコイ」を意味します。

分類学的な見直しはここで終わりませんでした。2010年、メイデンとチェンによるさらなる系統発生学的研究に基づき、スンダダニオ属とその近縁属であるPaedocypris(世界最小の脊椎動物を含む属)を収めるための新しい科、スンダダニオ科(Sundadanionidae)が設立されました。ラスボラ属の一種から、独立した属へ、そして最終的には独立した科へと分類学的地位が引き上げられたこの過程は、本種がいかにユニークな生物学的特徴と進化の歴史を持つかを明確に示しています。

2011年の分類学的再検討:単型属から多様な種複合体へ

本種の分類史における最も重要な転換点は、2011年にコンウェイ、コットラート、タンによって発表された画期的な論文です。この研究は、それまで色彩変異を持つ単一種と考えられていたSundadanio axelrodiが、実際には8つの異なる種からなる種複合体であることを明らかにしました。

この論文では、まずS. axelrodiが再記載され、その確実な生息地がインドネシアのリアウ諸島に属するビンタン島に限定されました。そして、新たに7種が新種として記載されました。それらは、S. atomus、S. echinus、S. gargula、S. goblinus、S. margarition、S. retiarius、そしてS. rubellusであり、各種はそれぞれ固有の地理的分布を持つことが示されました。この分類学的再検討は、アクアリウム業界で長年続いてきた混乱の根本的な原因を科学的に解明したものであり、本種の真の姿を理解する上で不可欠なものです。

この一連の分類学的変遷は、科学的知見の深化の過程を見事に示しています。当初は一般的な形態に基づいて巨大なラスボラ属に配置されましたが、より詳細な形態比較によって独立した属が認識され、遺伝子解析によって科レベルでの独自性が確立され、最終的には広範な地理的サンプリングに基づく比較形態学が、これまで隠されていた種レベルの多様性を明らかにしました。この過程は、観賞魚取引が新たな生物多様性を科学界に提示し、科学がその複雑さを解き明かすという相互作用の一例と言えます。取引がなければこれらの魚の多様性がこれほど早く認識されることはなかったかもしれませんが、同時に、取引における不正確な情報が科学的な混乱を生み出す原因ともなっているのです。

スンダダニオ属の比較ガイド

2011年の分類学的再検討により、アクアリウムで「アクセルロディ」として流通している魚の正体を特定することは、極めて複雑な課題となりました。各種は形態的に酷似しており、多くの場合、確実な同定には採集地の情報が不可欠です。本章では、特にアクアリウム取引に関連する主要な種について、その識別点を比較検討します。

真のSundadanio axelrodiの定義

2011年の再記載によれば、真のSundadanio axelrodiは、インドネシアのリアウ諸島ビンタン島をタイプ産地とする種です。形態学的な最も重要な識別点は、尾柄部(caudal peduncle)に鱗が存在しないことです。体長は最大で標準体長(SL)1.7 cmと比較的小型であり、成熟した雄は青からエメラルドグリーンの光沢を示します。ビンタン島は観賞魚の主要な採集地ではないため、現在アクアリウム市場で「アクセルロディ」として販売されている個体が、この真のS. axelrodiである可能性は極めて低いと考えられます。

「ネオンブルー」という商品名の謎:S. axelrodi vs. S. gargula

アクアリウム市場で最も一般的に「ラスボラ・アクセルロディ・ネオンブルー」または「スンダダニオ・アクセルロディ・ブルー」として流通している魚は、前述の理由から真のS. axelrodiではない可能性が非常に高いです。その最も有力な候補とされているのが、Sundadanio gargulaです。

S. gargulaのタイプ産地は、観賞魚の採集地として知られるバンカ島です。この種はS. axelrodiと形態的に酷似しており、顕微鏡レベルでの観察なしに区別することは困難とされていますが、一般的にS. axelrodiよりも大型になります。体色も同様に青からエメラルドグリーンの光沢を持ちます。輸入される個体には採集地の詳細なデータが添付されることがほとんどないため、アクアリストが目にする「ネオンブルー」は、学術的にはSundadanio cf. axelrodiまたはSundadanio cf. gargulaと表記するのが最も正確です(”cf.”はラテン語の”confer”の略で、「比較せよ」を意味し、種の同定に不確実性があることを示す)。

「グリーン」および「レッド」の色彩変異の正体:S. margarition、S. rubellus、およびその他の同属種

アクアリウム市場では、「ブルー」以外にも「グリーン」や「レッド」と呼ばれる色彩変異が流通しています。これらも2011年の研究によって、それぞれが独立した種であることが示唆されています。

グリーンフォーム: 一般的に「グリーン」として流通する個体は、ボルネオ島サラワク州に分布するSundadanio margaritionである可能性が高いとされています。この種は、体側下部に二次的な暗色縦条(secondary lateral stripe)を持つ点で他のいくつかの種と共通しますが、体背部に網目模様(reticulate pattern)を欠くことで区別されます。

レッドフォーム: 「レッド」として知られる個体は、最も可能性が高いのはボルネオ島西カリマンタンのカプアス水系に生息するSundadanio rubellusです。その名の通り(rubellusはラテン語で「赤みがかった」を意味する)、赤みがかった体色と体側を走る細い赤いラインが特徴で、成熟した雄は体側上部にメタリックグリーンの輝きを現します。ただし、同様に赤系の色彩を持つS. echinusやS. retiariusといった種も存在するため、採集地の情報なしに「レッド」をS. rubellusと断定することはできません。したがって、これらの個体はSundadanio cf. rubellusと呼ぶのが妥当です。

この分類の複雑さは、スンダダニオ属の同定において、目視による色彩判断がいかに不確かであるかを物語っています。各種は特定の地理的範囲に限定されて生息する(異所的種分化)ため、生物地理学的な情報、すなわち「どこで採集されたか」というデータが、最も信頼性の高い同定手段となります。これは、アクアリウム業界に対して、単なる「色彩変異」として魚を販売するのではなく、「特定の産地からの特定の種」として、より正確な情報を提供することの重要性を示唆しています。科学的な正確性と、将来的な種の保全(例えば、特定の種の飼育下繁殖プログラムを確立する際の遺伝的混雑の防止)の両面から、「cf.」表記の採用は、単なる学術的なこだわりではなく、科学的かつ倫理的な要請であると言えるでしょう。

| 種名 | 一般的な商品名 | タイプ産地(分布域) | 最大標準体長 (SL) | 雄の主要な体色 | 主要な識別形質 |

|---|---|---|---|---|---|

| S. axelrodi | (市場流通は稀) | インドネシア、リアウ諸島、ビンタン島 | 1.7 cm | 青〜エメラルドグリーン | 尾柄部に鱗がない |

| S. gargula | ネオンブルー、ブルー | インドネシア、バンカ島 | 1.9 cm | 青〜エメラルドグリーン | S. axelrodiに酷似、より大型 |

| S. margarition | グリーン | マレーシア、サラワク州(ラジャン、サラワク水系) | 1.9 cm | 緑〜エメラルドグリーン | 二次的な暗色縦条を持つが、背部に網目模様を欠く |

| S. rubellus | レッド | インドネシア、西カリマンタン(カプアス水系) | 1.9 cm | 赤みがかった体、細い赤い縦条、背部に緑の光沢 | 種小名は「赤みがかった」を意味する |

ユニークな生物学的・進化的特徴

スンダダニオ属は、その小さな体躯に、驚くべき生物学的特異性を秘めています。小型化という進化現象、構造色による鮮やかな体色、そして雄だけが持つ発音機構は、本属を魚類学的にも極めて興味深い研究対象としています。

東南アジア産コイ科魚類における小型化現象

最大でも標準体長2.3 cm程度にしかならないスンダダニオ属の魚は、「小型化(miniaturization)」という進化現象の顕著な例です。この現象は、特に東南アジアのコイ科魚類においてしばしば見られます。小型化は、栄養が乏しく安定した環境、特に本属が生息するような泥炭湿地林で起こりやすいと考えられています。多くの場合、成体になっても幼生期の特徴を保持する「幼形成熟(paedomorphosis)」と関連しています。スンダダニオ属と同じような環境には、Paedocypris(世界最小の脊椎動物として知られる)、Boraras、Danionellaといった他の小型化属が生息しており、これらは特殊な環境に適応した興味深い小型魚類群集を形成しています。

色彩の物理学:スンダダニオにおける構造色の分析

スンダダニオ属の雄が示す鮮やかなメタリックブルーは、色素によって生み出されているわけではありません。これは「構造色(structural color)」と呼ばれるもので、皮膚内部のナノスケールの微細構造と光との物理的な相互作用によって発色する現象です。

このメカニズムは、虹色素胞(iridophore)と呼ばれる特殊な細胞内に含まれる、グアニン結晶の微小な板状構造が鍵となります。これらの結晶板が規則的に配列することで、特定の波長の光(この場合は青色)を干渉させ、選択的に強く反射(コヒーレント散乱)します。一方で、虹色素胞の下層に存在する黒色素胞(melanophore)が他の波長の光を吸収するため、反射された青色の純度が高まり、鮮やかな輝きが生まれます。実際にS. axelrodiの記載論文では、雄において虹色素胞が顕著に発達していることが指摘されており、このメカニズムが本種の性的二形と直接関連していることが示唆されています。脊椎動物において青色を発現するメカニズムは、ほとんどがこの構造色によるものであり、真の青色色素を持つ生物は極めて稀です。

発音機構:極端な性的二形と音響コミュニケーション

おそらくスンダダニオ属の最も驚くべき特徴は、雄がストレスを受けた際や、雄同士の優位性を争う闘争の際に、人間にも聞こえる「カエルが鳴くような」あるいは「キーキー」という音を発する能力です。

この能力は、雌には見られない極端な性的二形の結果です。2007年のコンウェイとブリッツによる研究は、このユニークな発音機構に関わる骨格と筋肉の特殊な変形を詳細に報告しました。雄だけに見られる主な特徴は以下の通りです。

- 著しく肥厚した第5胸鰭条

- 肥大した第5肋骨の骨頭と、ウェーバー器官の一部である懸垂骨(os suspensorium)の外腕

- これらの変形した骨格に付着する、雄特有の大きく球根状に肥大した筋肉

この複雑な構造全体が一種の太鼓のような発音器官として機能し、音響によるコミュニケーションに用いられていると推測されています。このような精巧な発音機構は、他の真骨類魚類では知られておらず、本属の診断形質(属を定義づける特徴)の一部ともなっています。

これらの特徴は、進化的な観点から非常に示唆に富んでいます。小型化はしばしば形態の単純化を伴いますが、スンダダニオの雄は、極めて複雑で代謝コストの高い二次性徴(発音器官)を進化させています。これは、彼らが生息する薄暗く複雑なブラックウォーター環境において、視覚信号だけでは不十分であり、音響信号によるコミュニケーションが繁殖成功のために極めて重要であったことを示唆しています。視覚(構造色)と聴覚(発音)という複数の様式(マルチモーダル)を組み合わせたコミュニケーション戦略は、特殊な環境への高度な適応の結果であり、スンダダニオ属が単なる小さな美しい魚ではなく、進化の妙を体現した生物であることを物語っています。

生態、自然生息地、および保全

スンダダニオ属は、東南アジアの極めて特殊な環境に特化して生息する魚類であり、その生態と生息地の健全性は密接に結びついています。しかし、その生息地は深刻な人為的脅威に晒されています。

ブラックウォーターの生物環境:スンダランドの泥炭湿地林での生活

スンダダニオ属の各種は、大スンダ列島(ボルネオ島、スマトラ島、および近隣のバンカ島、ビンタン島、シンケップ島など)に広がる、太古の森林泥炭湿地と、そこから流れ出すブラックウォーターの河川にのみ生息するスペシャリストです。

この環境は、水中に堆積した落ち葉や枯れ木などの有機物が分解される過程で放出されるタンニンやフミン酸によって、水が紅茶やコーヒーのように濃く茶色に染まっているのが特徴です。水質は極めて特殊で、pHは4.0という強酸性を示すことも珍しくなく、通常はpH 4.0〜6.5の範囲です。ミネラル分はほとんど含まれず、総硬度(GH)は0〜5という極端な軟水です。うっそうとした森林の樹冠に覆われているため、水中はしばしば薄暗い環境となっています。

野生下での行動、食性、および社会構造

スンダダニオ属は、捕食者からの防御のために群れを形成して生活する魚です。自然界では、中層から表層付近を遊泳しているのが観察されます。

性格は基本的に臆病ですが、環境に慣れると複雑な社会行動を示します。特に雄は、小さな縄張りを主張し、侵入してきた他の雄に対して鰭を広げて威嚇したり、追い払ったりする行動を見せます。

食性は肉食性の強い雑食で、野生下では動物プランクトンや微小な昆虫、甲殻類などを捕食していると考えられます。

危機に瀕する属:IUCNレッドリストの評価と人為的脅威

スンダダニオ属が依存する特殊な生息地は、現在、深刻な危機に瀕しています。国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストにおいて、真のSundadanio axelrodiは絶滅危惧II類(Vulnerable, VU)に分類されています。属内の他の種も同様に脅威に晒されており、例えばS. echinusは絶滅危惧II類(VU)、S. goblinusは絶滅危惧IB類(Endangered, EN)と評価されています。IUCNは、生物の絶滅リスクを評価する世界的な権威機関です。

これらの種に対する最大の脅威は、パーム油やゴムのプランテーションへの転換、伐採、都市開発といった人間活動による生息地の破壊です。泥炭湿地林の広範な消失が、彼らの個体数を減少させている直接的な原因となっています。

この状況は、スンダダニオ属が彼らの生息環境の健全性を示す「炭鉱のカナリア」のような役割を果たしていることを意味します。極端な水質に適応したスペシャリストである彼らの個体群の動態は、東南アジアの泥炭湿地生態系全体の危機を直接的に反映する生物指標となります。スンダダニオ属の個体数が減少しているという事実は、単一の魚種の危機ではなく、生態系全体の崩壊が進行していることの証左です。

また、アクアリウム取引は本属にとって諸刃の剣となっています。取引のための採集は、地域住民にとって生息地を保全する経済的インセンティブとなり得る可能性を秘めています。しかし、現状の取引モデルは、産地情報を欠いたまま大量の野生個体を採集し、高い輸送死亡率を伴うものであり、持続可能とは言えません。これは野生個体群に圧力をかけ、科学的な混乱を助長するだけで、種の長期的な存続にはほとんど貢献していません。この extractive(収奪的)な産業構造から、保全に貢献する持続可能なモデルへと転換することが、今後の大きな課題となるでしょう。

アクアリウムにおける飼育と管理

スンダダニオ属は、その繊細さと特殊な要求から、飼育は上級者向けとされています。彼らの美しさを長期的に維持し、繁殖を視野に入れるためには、自然生息地を可能な限り忠実に再現することが不可欠です。

上級アクアリスト向けの魚:導入と初期管理

本属の魚は、初心者には推奨されません。輸送によるストレスや水質の変化に極めて敏感であり、導入初期の死亡率が高いことが知られています。信頼できる販売業者は、最低でも14日間の検疫(トリートメント)期間を設け、寄生虫の駆除などを行ってから販売しています。購入後も、自宅で同様のトリートメントタンクを用意し、慎重に状態を観察することが強く推奨されます。

生息環境の再現:水質、水槽の設営、およびろ過

飼育成功の鍵は、ブラックウォーターの生息環境を徹底的に再現することにあります。これは通常、RO/DI水(逆浸透膜とイオン交換樹脂で処理した純水)に専用のミネラル添加剤を加えて極めて低い硬度の水を作り、そこへマジックリーフ(インディアンアーモンドの葉)やアルダーシード、ピートなどを添加してpHを下げ、タンニンを溶出させることで実現します。

水槽内には、魚が安心して隠れることができるように、水草を密生させた場所を多く設けることが重要です。底床には暗い色のソイルや砂を用い、照明を控えめにすることで、彼らの体色を最大限に引き出し、ストレスを軽減することができます。強い水流を嫌うため、ろ過はスポンジフィルターのような穏やかなものを使用するのが理想的です。

ここで注意すべきは、商業的な情報源と専門的な情報源との間で、推奨される飼育パラメータに危険な乖離が見られる点です。一部の販売サイトではpH 7.5や7.8といった中性から弱アルカリ性の範囲が示されていることがありますが、科学的・専門的な文献では一貫してpH 4.0〜6.5という強酸性のブラックウォーター環境が必須であると強調されています。このことは、彼らが理想的な範囲外の水質で一時的に「生存」することはあっても、本来の体色を発揮したり、健康を維持したり、ましてや繁殖したりすることは不可能であることを示唆しています。長期的な成功を目指すのであれば、科学的データに基づいた生息環境の再現は譲れない一線です。

| パラメータ | 理想的な生息環境の範囲 | 備考・解説 |

|---|---|---|

| pH | 4.0−6.5 | 健康維持と繁殖には酸性域が必須。タンニンの添加が推奨される。 |

| 総硬度 (GH) | 0−5 dGH | 極めて軟水であることが重要。RO/DI水の使用が望ましい。 |

| 炭酸塩硬度 (KH) | 0−4 dKH | KHが低いことでpHの降下が容易になるが、急激なpH変動には注意が必要。 |

| 総溶解固形物 (TDS) | ≈ 60 – 150 ppm | 低いTDSは軟水環境の指標となる。 |

| 水温 | 23−26℃ | 自然生息地の水温範囲。高すぎる水温は避ける。 |

餌、栄養、および適切な混泳相手

野生採集個体は人工飼料を餌として認識しないことがあるため、導入初期の給餌は一つの課題となります。ダフニア、ブラインシュリンプの幼生、サイクロプス(ケンミジンコ)といった小型の生餌や冷凍餌を強く好みます。時間をかけて、高品質なフレークフードを細かく砕いたものや、マイクロペレットに慣らすことも可能です。

性格は温和ですが臆病なため、混泳相手は慎重に選ぶ必要があります。同じような軟水・酸性環境を好む、ボララス属の魚やピグミーコリドラスなど、小型で攻撃性のない種が適しています。活発で大きな魚と一緒に飼育すると、脅威を感じて餌を食べなくなったり、捕食されたりする危険があります。

飼育下繁殖への挑戦:困難性のレビューと理論的アプローチ

スンダダニオ属の飼育下での繁殖は、極めて困難とされており、アクアリウムでの成功例に関する公式な報告はほとんどありません。

繁殖を成功させるには、まず親魚を最適な状態に仕上げることが必要です。その後、自然環境を厳密に模倣した専用の繁殖用水槽を用意します。水質は極めて軟水で、pHを4.5〜5.0程度の強酸性に調整する必要があるでしょう。彼らは水草などに卵をばらまく「エッグ・スキャッタラー」であると考えられているため、ウィローモスのような密生する水草や、産卵モップを産卵床として用意します。産卵後は親魚が卵を食べてしまう可能性が高いため、親を水槽から取り出す必要があります。孵化した稚魚は極めて小さいため、初期飼料としてインフゾリアやそれに準ずる微細な餌が不可欠となります。

本種の繁殖が困難であるという事実は、保全の観点から深刻な問題を提起します。生息地では絶滅の危機に瀕しているにもかかわらず、アクアリウム市場への供給は完全に野生採集に依存しているのが現状です。この持続不可能なサイクルを断ち切るためには、飼育下繁殖技術の確立が急務です。熟練したアクアリストによる繁殖への挑戦は、単なる趣味の達成目標にとどまらず、この貴重な種を未来に残すための「生息域外保全(ex-situ conservation)」への重要な貢献となり得るのです。

より広範な科学的・産業的文脈

スンダダニオ属は、単なる観賞魚としてだけでなく、科学研究の対象として、またアクアリウム産業のあり方を問う存在として、重要な意味を持っています。

科学研究のモデル生物としてのスンダダニオ

スンダダニオ属は、そのユニークな生物学的特徴から、科学界にとって非常に価値のある研究対象です。特に、雄だけが持つ精巧な発音機構とそれに伴う極端な性的二形は、性選択、動物のコミュニケーション、そして進化生物学の研究における優れたモデルとなります。また、小型化という現象は、発生学や遺伝学の観点から、幼形成熟やヘテロクロニー(発生のタイミングや速度の変化)のメカニズムを解明するための手がかりを提供します。近縁のDanionella属の透明な体は、神経ゲノム学の研究モデルとして利用されており、将来的にはスンダダニオ属も同様の研究分野で活用される可能性があります。

このように、アクアリウムでの人気がきっかけとなって科学的な注目を集め、その結果として発音機構や隠れた種の多様性といった驚くべき事実が発見された本属の歴史は、趣味と科学が相互に刺激し合うことで新たな知見が生まれる好例と言えます。趣味の世界での関心が、基礎科学における重要な発見の端緒となったのです。

保全におけるアクアリウム取引の役割と責任

アクアリウム産業は、スンダダニオ属のような生物の存在を世に知らしめる一方で、その存続に負の影響を与えかねないという、複雑な立場にあります。現状の課題は、野生採集個体に対する持続不可能な依存です。これを克服するためには、産業全体がより責任あるモデルへと移行する必要があります。具体的には、以下のような取り組みが求められます。

- 産地情報の徹底: 全ての野生採集個体に対して、可能な限り正確な採集地データを要求し、消費者に提供する。これにより、科学的な同定が正確になり、各種の保全状況に応じた管理が可能になります。

- 飼育下繁殖技術への投資: 研究機関や専門的なブリーダーと協力し、持続可能な飼育下繁殖プロトコルの確立に投資する。これにより、野生個体群への圧力を軽減できます。

- 保全への貢献: 本種の人気を利用して、泥炭湿地林の保全活動に対する意識向上や資金調達のキャンペーンを行う。

スンダダニオ属の事例は、アクアリウム産業が単なる消費の場から、生物多様性の発見、研究、そして保全に積極的に貢献するパートナーへと進化する必要があることを強く示唆しています。

結論:複雑な魚のアイデンティティの統合

本報告書は、「ラスボラ・アクセルロディ・ネオンブルー」という通称で知られる魚について、多角的な視点からその正体を徹底的に分析しました。その結果、この魚が単一の存在ではなく、科学、生態、そして商業が複雑に絡み合った複合的なアイデンティティを持つことが明らかになりました。

結論として、以下の点が要約されます。

- 分類学的な実体: アクアリウムで「アクセルロディ・ネオンブルー」として流通している魚は、学術的にビンタン島に固有とされる真のSundadanio axelrodiではなく、バンカ島産のS. gargulaや、その他の未同定の近縁種である可能性が極めて高いです。この混乱は、産地情報が欠落したまま商業的な通称が一人歩きした結果です。

- 生物学的な特異性: スンダダニオ属は、小型化という進化の産物でありながら、構造色による鮮やかな青い輝きと、雄だけが持つ極めて特殊な発音機構という、非常に複雑で高度な生物学的特徴を併せ持っています。これらは、彼らが生息する特殊な環境への適応と、性選択の強い圧力を物語っています。

- 生態学的な脆弱性: 本属は、東南アジアの危機に瀕する泥炭湿地林のブラックウォーター環境に完全に依存しています。そのため、生息地の破壊は属全体の生存を脅かす直接的な要因となっており、多くの種がIUCNレッドリストにおいて絶滅危惧種として評価されています。

- 飼育上の課題: その美しさとは裏腹に、飼育は極めて難しく、特殊な水質管理と慎重な初期対応が求められる上級者向けの魚です。飼育下繁殖は未だ確立されておらず、市場への供給は完全に野生採集に依存しています。

この魅力的な小型魚の未来は、科学界、保全団体、そしてアクアリウム産業の連携にかかっています。科学的な知見に基づいた正確な種の同定、生息地である泥炭湿地林の保全活動への支援、そして野生個体群への負荷を軽減するための持続可能な飼育下繁殖技術の確立。これら三つの柱が連携して初めて、この科学的にも価値の高いユニークな魚類を未来の世代へと引き継ぐ道が開かれるでしょう。スンダダニオ属の事例は、我々が自然とどのように関わるべきか、その責任を問いかける力強いメッセージを発しています。

コメント