第1章 歴史的・科学的特異性を持つ魚

1.1. 分類学的位置づけと科学的発見

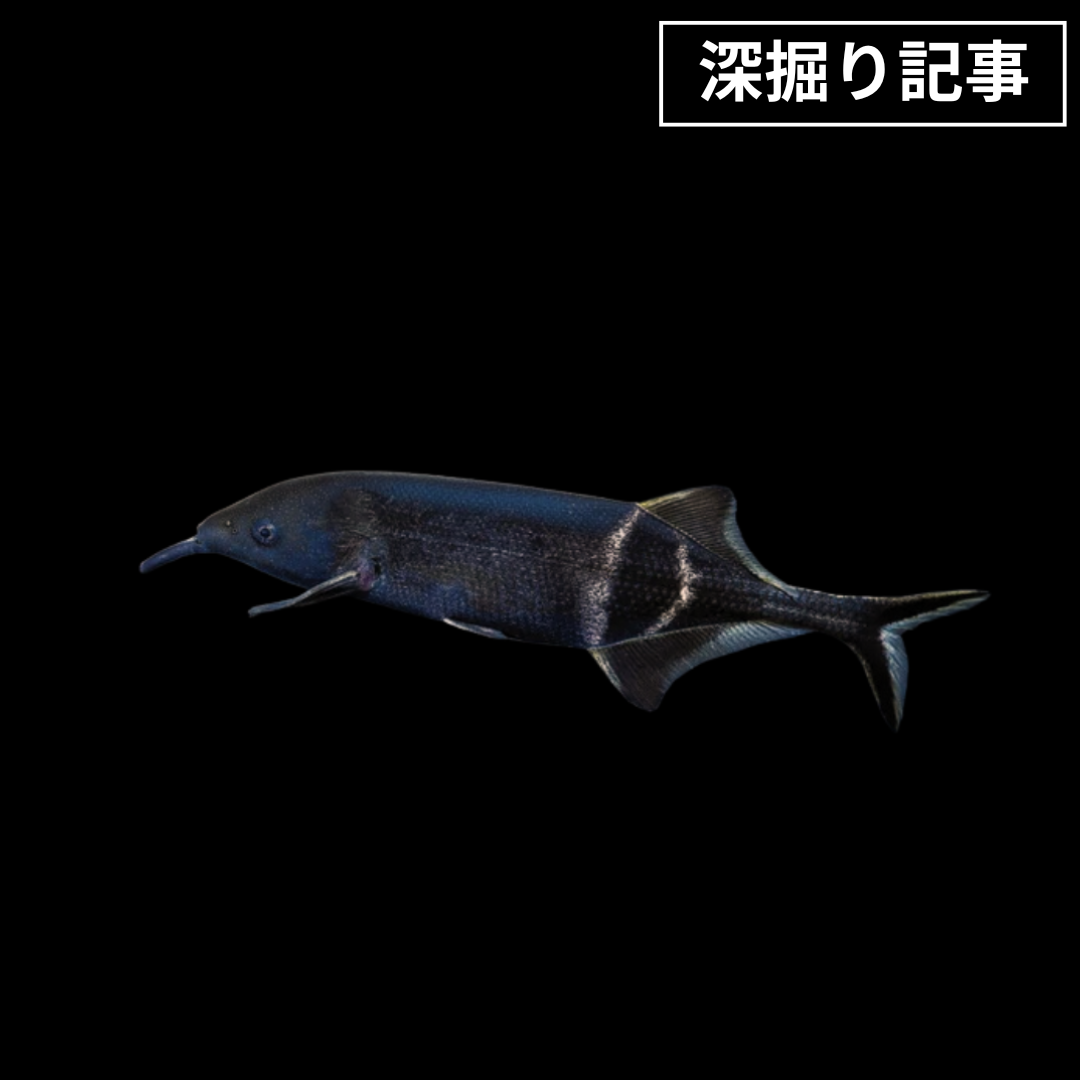

エレファントノーズフィッシュ、学名Gnathonemus petersiiは、その特異な形態と驚くべき生物学的特性により、魚類学および神経科学の分野で特別な位置を占めています。本種の分類学的帰属を理解することは、その生物学の全体像を把握するための基礎となります。

本種は動物界に属し、脊索動物門、条鰭綱、アロワナ目(Osteoglossiformes)、モルミルス科(Mormyridae)に分類されます[1]。アロワナ目は「骨質の舌」を意味し、古代魚の特徴を色濃く残すグループです[5]。モルミルス科はアロワナ目の中で最大の科であり、約22属200種以上を含む多様なグループです[1]。

G. petersiiが西洋科学の世界で初めて記載されたのは1862年のことであり、大英博物館の魚類学者であったアルベルト・ギュンター(Albert Günther)によるものでした[7]。種小名のpetersiiは、ドイツの著名な博物学者であり探検家であったヴィルヘルム・ペータース(Wilhelm Peters)への献名であると考えられています[7]。ギュンターが記載の基にした模式標本は、西アフリカのナイジェリア南部の港湾都市カラバル近郊の河川で採集されたものであり、この発見は19世紀のヨーロッパ列強によるアフリカ大陸の生物学的探査という大きな歴史的文脈の中に位置づけられます[8]。

本種が属するグナソネムス属(Gnathonemus)は、現在4種が有効種として認められている比較的小さな属ですが[11]、本種はその象徴的な外見から、属のみならずモルミルス科全体を代表する種として広く認識されています。

1.2. オクシリンコスの聖魚:古代エジプトにおけるモルミルス科魚類

モルミルス科の魚類と人類との関わりは、近代科学の黎明期よりはるかに古く、古代エジプト文明にまで遡ります。この魚類は、単なる食料資源や自然界の一員としてではなく、神聖な存在として崇拝の対象となっていました。特に、上エジプトの都市ペル・メジェド(Per-Medjed)では、モルミルス科の魚が篤く信仰されており、この都市はギリシャ人によって「鋭い鼻を持つ」を意味する「オクシリンコス(Oxyrhynchus)」と呼ばれるようになりました[13]。

この魚が神聖視された背景には、エジプト神話における最も重要な物語の一つであるオシリス神話が深く関わっています。神話によれば、弟セトによって殺害され、身体をばらばらにされたオシリス神の男根を飲み込んだのが、レピドトゥス、ファグルス、そしてオクシリンコスの3種の魚であったと伝えられているのです[15]。この神話的行為により、オクシリンコス(モルミルス科の魚)は禁忌の対象であると同時に、神聖な存在と見なされるようになりました。

この信仰を裏付ける考古学的証拠は豊富に存在します。オクシリンコスの遺跡からは、この聖魚をかたどった青銅製の小像が多数出土しており、その中には太陽円盤と牛の角からなるハトホル女神の冠を戴いた姿で表現されたものもあります[13]。さらに、墳墓の壁画にも、同様に神格化されたモルミルス科の魚が色彩豊かに描かれています[18]。近年のエル・バハナサ(古代オクシリンコスの遺跡)での発掘調査では、儀式的に埋葬された膨大な数のモルミルス科魚類のミイラが発見され、この地における魚類崇拝の規模の大きさが改めて示されました[14]。

1.3. モルミルス科研究のマイルストーン:解剖学から電気生理学へ

古代における神話的な畏敬の対象であったモルミルス科の魚は、近代科学の時代に入ると、その比類なき生物学的特性から科学者たちの強い探究心の対象となりました。古代人が説明できなかった不可思議な能力は、現代科学によってそのメカニズムが解き明かされつつあります。

初期の研究は、19世紀の解剖学に端を発します。1846年、ミヒャエル・ピウス・エルドル(Michael Pius Erdl)は、モルミルス科の魚が持つ巨大な脳、特に小脳の異常な発達に注目しました[22]。この巨大な脳は、本種の行動や知覚の謎を解く鍵として、後世の研究者たちの関心を引きつけ続けたのです。

そして20世紀中盤、モルミルス科研究における画期的な転換点が訪れます。1951年、イギリスの動物学者ハンス・リスマン(Hans Lissmann)は、モルミルス科の近縁種であるギュムナルクス・ニロティクス(Gymnarchus niloticus)が、微弱な電場を継続的に発生させていることを発見しました[22]。リスマンは、この魚が完全な暗闇の中でも障害物を巧みに避けて泳ぐ行動を観察し、自ら発生させた電場の歪みを感知することで周囲の環境を「見て」いるのではないかという仮説を立てました[23]。この仮説は後に証明され、「アクティブ・エレクトロロケーション(能動的電気定位)」と呼ばれる新たな感覚モダリティの発見へと繋がったのです。

リスマンの発見以降、モルミルス科の魚、特にG. petersiiは、神経行動学(neuroethology)における極めて重要なモデル生物としての地位を確立しました。研究者たちは、この「第六感」を支える神経回路の解明に乗り出し、自らが発する電気信号(自己生成信号)による感覚入力と、外部環境からの信号とを区別するための神経メカニズムである「遠心性コピー(corollary discharge)」の存在を明らかにしました[26]。こうして、古代の神話の中で神秘の象徴であった魚は、現代科学において脳と行動の謎を解き明かすための鍵を握る存在となったのです。

第2章 電気的驚異の生物学

2.1. モルミルス科:多様性の概観

エレファントノーズフィッシュが属するモルミルス科は、形態、生態、行動において驚くべき多様性を示す一大グループです。アロワナ目の中で最大勢力を誇り、200種を超える種が約22の属に分類されています[1]。この多様性は、アフリカ大陸の淡水域という限られた舞台で繰り広げられた壮大な適応放散の結果です。

科内の種の体サイズは極めて変異に富み、成魚で全長わずか5cmほどの小型種から、1.5mに達する大型種まで存在します[1]。しかし、最も顕著な多様性は、摂食生態と密接に関連する口器周辺の形態に見られます。一般に「エレファントノーズ」という通称の由来となったのは、Gnathonemus属やCampylomormyrus属に見られる、長く伸びた吻部です[1]。これらの吻部は、実際には鼻ではなく、下顎が変形したものであり、その形状は属や種によって大きく異なります。

この形態的多様性は、それぞれの種が生息する環境の底質や餌資源に適応した結果であると考えられています。長く細い吻は、砂や細かい砂利の奥深くに潜む無脊椎動物を探り出すのに適しており、短く頑丈な吻は、岩に付着した藻類を削ぎ落として食べるのに特化しているのです[6]。

2.2. G. petersiiの解剖学と形態学

G. petersiiは、モルミルス科の中でも特に象徴的な形態を持つ種です。体は側扁し、体色は暗褐色から黒色を呈します[7]。飼育下では全長23-25cm程度に成長することが多いですが、野生個体では35cmに達する記録もあります[4]。

本種の最も際立った特徴は、下顎から伸びる柔軟で可動性に富んだ突起であり、これは「シュナウゼンオルガン(Schnauzenorgan)」と呼ばれる専門器官です[7]。一般に「鼻」と誤解されがちですが、これは感覚器が密集した下唇の延長部分であり、嗅覚とは無関係です。このシュナウゼンオルガンは、人間の指のように能動的に動かされ、環境を探査し、操作するための高度な感覚運動統合システムとして機能します。表面には電気受容器が極めて高密度に分布しており、微弱な電気信号を高い解像度で捉えることができる「電気感覚中心窩(electrosensory fovea)」を形成しているのです[30]。

その他の解剖学的特徴も、本種が生息する特殊な環境への適応を示しています。眼は比較的小さいですが、その内部は「集合網膜(grouped retina)」と呼ばれる特殊な構造を持ち、濁った水中で透過しやすい赤色光を効率的に集光することで、低照度下での視覚を補助しています[1]。

2.3. 電気感覚:電場を通して知覚される世界

モルミルス科の魚類を特徴づける最も根源的な性質は、微弱な電場を生成し、それを知覚する能力、すなわち電気感覚です。この能力は、視覚がほとんど役に立たない濁流や暗闇の世界で、航行、索餌、コミュニケーションといった生存に不可欠な活動を可能にする「第六感」として機能します。

2.3.1. 発電:電気器官放電(EOD)

微弱電場の生成は、尾柄部に位置する発電器官によって行われます[37]。この器官は、筋細胞が特殊化してできた「発電細胞(electrocyte)」で構成されています[7]。G. petersiiは、短いパルス状の電気信号を断続的に放電する「パルス型」の電気魚に分類され、この放電は「電気器官放電(Electric Organ Discharge, EOD)」と呼ばれます[40]。EODの波形は個体を特徴づける指紋のような役割を果たし、放電の時間間隔(Inter-Pulse Interval, IPI)は、魚の行動や心理状態に応じてダイナミックに変化します[40]。

2.3.2. 受電:特殊化した感覚器群

自らが生成した電場や他個体が発する電場を感知するために、G. petersiiは体表に複数の種類の電気受容器を備えています[1]。

- モルミルス管(Mormyromasts): 主にアクティブ・エレクトロロケーションに関与し、物体の位置、形状、材質を識別します[1]。

- クノーレン器官(Knollenorgans): 主に電気的コミュニケーションに用いられ、他個体が発したEODを検知します[1]。

- ロレンチーニ器官(Ampullae of Lorenzini): パッシブ・エレクトロロケーションを担い、餌となる生物が発する微弱な生体電場などを感知します[1]。

これらの感覚器群からの情報を統合することで、魚は周囲の環境の精細な「電気的イメージ」を脳内に再構成するのです[1]。

2.4. 脳:魚類神経解剖学の頂点

モルミルス科の魚類は、その卓越した電気感覚能力を支えるために、極めて高度に発達した神経系、特に巨大な脳を進化させてきました。

2.4.1. モルミルス小脳と電気感覚情報処理

モルミルス科の魚は、体重に対する脳重量の比率が全魚類の中で最も大きく、ヒトを含む哺乳類に匹敵するレベルに達することが知られています[1]。この巨大な脳の大部分を占めるのが、異常なまでに肥大化した小脳であり、「モルミルス小脳(mormyrocerebellum)」と称されます[22]。この巨大な脳構造は、複雑な電気感覚情報を処理するという膨大な計算論的負荷に直接的に関連しているのです[1]。

2.4.2. 知性のエネルギーコスト:酸素消費と低酸素耐性

この巨大で高性能な脳は、莫大な代謝コストを要求します。G. petersiiの脳は、安静時の総酸素消費量の約60%を占め、これはヒトの約20%を3倍も上回る驚異的な数値です[7]。

本種が生息するのは、しばしば溶存酸素濃度が低い環境であるため[7]、この酸素要求量の高い器官を維持するために、顕著な低酸素耐性という驚くべき生理学的適応を遂げています[47]。エレファントノーズフィッシュは、単に大きな脳を進化させただけでなく、その莫大なエネルギー需要を過酷な環境下で満たすための一連の生理学的機構を同時に進化させなければならなかったのです。

第3章 野生における生態と生活史

3.1. アフリカ河川系における分布とビオトープ

G. petersiiは、西アフリカおよび中央アフリカの淡水河川系を原産地とします[7]。その分布域は広大で、ニジェール川流域、コンゴ川流域、オグン川、そしてチャリ川上流域にまで及びます[4]。

本種は、水の流れが緩やかで、底質が泥や砂である河川や淀みに生息します[7]。これらの水域はしばしば腐植質を多く含み、水が茶褐色に濁っているため透明度が低く、このような視界の悪い環境こそが、本種の電気感覚システムが進化する上で強力な選択圧となったことを物語っています[8]。

3.2. 採餌、食性、および夜行性行動

G. petersiiは、主に夜間または薄明薄暮時に活動する夜行性・薄暮性の動物です[35]。日中は物陰に潜んでいることが多く、食性は肉食性で、主に底生の水生無脊椎動物を捕食します[7]。

採餌行動は極めて特徴的で、夜になるとシュナウゼンオルガンを使い、柔らかい底質を丹念に探ります[7]。このとき、能動的電気定位能力を駆使し、底砂の中に潜む獲物が発する微弱な生体電場や、獲物の存在によって生じる自身の電場の歪みを感知して、正確に獲物の位置を特定するのです[9]。

3..3. 社会的動態と電気的コミュニケーション

野生下において、G. petersiiは単独ではなく、複雑な社会階層を持つ大規模な群れ(スクール)を形成して生活する社会的な動物です[48]。彼らの社会生活におけるコミュニケーションは、主としてEODを介して行われます。魚は、EODの波形から種、性別、個体、社会的地位を識別し、パルス間隔を変化させることで行動的な意図を伝達できるのです[7]。

3.4. 繁殖と生活史:未解明の領域

G. petersiiの野生下での繁殖生態については、驚くほど知られていません[51]。卵生の魚で、産卵は雨季に行われると推測されています[51]。繁殖期にはEODの波形に性差が見られることが報告されており、EODが配偶者の認識や求愛行動において重要な役割を果たしていることが強く示唆されますが[8]、これが飼育下での繁殖が成功しない主要な原因であると考えられています。

3.5. 保全状況と生態学的圧力

国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストにおいて、G. petersiiは現在「低懸念(Least Concern, LC)」に分類されています[3]。しかし、森林伐採や水質汚染、ダム開発といった生息地の破壊や劣化が潜在的な脅威となっています[59]。

より直接的な圧力は、国際的な観賞魚取引のための採集です。市場に流通する個体は100%が野生採集個体であり[7]、この取引が野生個体群に与える影響の規模は定量化されていません。本種の極めて高い水質への感受性は、水道水の水質を監視する生物センサーとして実用化されていることからも明らかであり[38]、本種がその生息環境における「炭鉱のカナリア」としての役割を担っていることを意味しています。

第4章 人間による管理下のエレファントノーズフィッシュ

4.1. 観賞魚取引における確固たる地位

G. petersiiは、そのユニークな外見と知的な行動から、世界中のアクアリストの間で高い人気を誇り、観賞魚市場で最も一般的に流通するモルミルス科魚類の一つとなっています[6]。市場で販売されている個体はすべて、アフリカの原産地で採集された野生個体であるという点が、本種の取引における最大の特徴です[7]。

4.2. 高度な飼育法:自然環境の再現

本種の飼育は容易ではなく、その特殊な要求を満たす必要があるため、中級者から上級者向けとされます[33]。成功の鍵は、自然環境を可能な限り再現することにあります。

- 水槽の要件: 十分な大きさ(単独で最低200L以上)と広い底面積が必要です[7, 8]。

- 底床とレイアウト: 繊細なシュナウゼンオルガンを傷つけないよう、柔らかい砂質の底床は必須です。隠れ家も十分に用意します[7]。

- 水質と水温: 清浄で安定した水質が最も重要です。アンモニアや亜硝酸塩に非常に敏感です[33]。水温は23-28°C、pHは6.0-7.5が目安です[7]。

- 餌: アカムシなどの生餌や冷凍餌を好みます[7]。

これらの飼育要件を以下の表にまとめます。

| パラメータ | 推奨値 | 主要な考慮事項・注記 |

|---|---|---|

| 水槽サイズ | 単独: 200 L以上 / 複数: 400 L以上 | 底面積の広い(幅と奥行きのある)水槽が望ましい。 |

| 水温 | 23-28 °C | 安定した水温を維持することが重要。 |

| pH | 6.0-7.5 | 弱酸性から中性が理想。急激な変動を避ける。 |

| 硬度 | 5-19 dGH | 軟水から中程度の硬度に対応可能。 |

| 底床 | 細かい砂(Sand) | 必須条件。 粗い砂利はシュナウゼンオルガンを傷つけ、致命的となる。 |

| レイアウト | 多数の隠れ家(流木、岩、土管など) | ストレス軽減に不可欠。隠れ家の数は飼育数以上が望ましい。 |

| 照明 | 薄暗い(Dim) | 強い照明はストレスの原因となる。浮き草などで光を遮るのも有効。 |

| ろ過 | 穏やかで効果的なろ過 | 強い水流は避ける。水質を清浄に保つことが最優先。 |

| 社会的グループ | 単独、または5匹以上のグループ | 2-4匹の少数飼育は、激しい闘争により弱い個体が死に至るため避けるべきである。 |

| 餌 | 生餌、冷凍餌(アカムシ、イトミミズ等) | 沈下性の高タンパク質飼料も可。浮上性の餌は不向き。 |

| その他 | 鱗がほとんどなく、薬品に弱い。 | 治療の際は規定量の半分から試すなど慎重な対応が必要。塩の使用も避ける。 |

4.3. 飼育下における行動上の留意点

野生では社会的な魚でありながら、水槽という閉鎖空間では、同種に対して極めて強い縄張り意識と攻撃性を示します。これは、各個体が発信するEODが近距離で過剰に重複し、絶え間ない縄張りへの挑戦と解釈されるためと考えられます。このため、飼育下では単独飼育、あるいは非常に大きな水槽で5匹以上のグループで飼育し、攻撃性を分散させることが定石です[7]。

一方で、その高い知能は飼育下で顕著に観察され、飼育者と個体を識別し、手から直接餌を食べるように慣れるなど、個体ごとに異なる「個性」を示すことが大きな魅力となっています[8]。

4.4. 野生採集個体への依存:繁殖の課題と取引への影響

観賞魚としての長い歴史にもかかわらず、G. petersiiの飼育下での繁殖例は報告されていません[7]。繁殖が成功しない最も有力な仮説は、水槽という人工的な環境が、彼らの複雑なEODに基づく配偶者認識システムを阻害するというものです[8]。この野生採集への完全な依存は、観賞魚趣味を西アフリカおよび中央アフリカの生態系と直接結びつけており、持続可能性や動物福祉の観点から継続的な議論が必要です。

第5章 科学と技術のキーストーン種

G. petersiiは、そのユニークな生物学的特性により、単なる観賞魚にとどまらず、神経科学からロボット工学に至るまで、多様な科学技術分野において極めて重要なモデル生物となっています。

5.1. 神経行動学モデル:脳機能の解明

G. petersiiは、高い知能を持つ非哺乳類脊椎動物における行動の神経基盤を研究するための、第一級のモデル生物です[43]。

5.1.1. 能動的センシングと予測符号化

本種は、「能動的センシング(active sensing)」を研究するための理想的なシステムを提供します。脳は自らが発するEODによって生じるであろう感覚フィードバックを常に予測し、実際に得られた感覚入力からこの予測を差し引くことで、外部の物体からもたらされる「予測外」の信号だけを際立たせます。このメカニズムは、脳機能に関する主要な理論である「予測符号化(predictive coding)」の生物学的実装そのものであり、その解明に大きく貢献しています[27]。

5.1.2. 異種感覚モダリティ間認識と認知的柔軟性

近年の研究により、G. petersiiが電気感覚のみで学習した物体の形状を、その後、視覚のみで認識できるという高度な認知能力を持つことが明らかにされました[72]。この種の抽象的な物体認識は、かつては哺乳類特有の能力と考えられており、この発見は、複雑な認知機能が異なる構造の脳でも進化しうることを示す強力な証拠となっています。

5.1.3. 集合的センシング:社会性認知の新たなフロンティア

さらに、2024年の画期的な研究は、エレファントノーズフィッシュが「集合的センシング(collective sensing)」を行うことを示唆しています[82]。これは、群れの仲間が発するEODを傍受し、それを自己の感覚情報と統合することで、個々の魚が単独で得られる知覚範囲を大幅に拡張するという驚くべき能力です。群れはもはや単なる個体の集まりではなく、一つの巨大な感覚器官として機能していると言え、このメカニズムは、ネットワーク化されたロボット工学などへの応用も期待されます。

5.2. 生物規範工学(バイオインスピレーション):ロボット工学から電子皮膚へ

G. petersiiが持つ能動的電気定位の原理は、新たな技術革新の源泉となっています。濁った水中で視覚に頼らずに航行できる水中ロボットの開発はその直接的な応用例です[86]。さらに近年では、本種の感覚システムにヒントを得た、接触なしに物体の位置を検知できる柔軟な「電子皮膚」も開発されており、先進的なヒューマン・マシン・インターフェースなどへの応用が期待されています[89, 91]。

5.3. 環境モニタリングへの応用

第3章で述べたように、水質汚染物質に対してEODの頻度を変化させるという本種の鋭敏な応答は、地方自治体や産業界における水質監視のためのリアルタイム・バイオセンサーとしての応用を可能にしています[38]。この魚は、我々の生活を支える水資源の安全性を確保するための、生きた監視役となりうるのです。

第6章 総合的考察と今後の展望

6.1. 驚異的な脊椎動物の再評価

本報告書を通じて、G. petersiiが進化の歴史、生物学的特殊化の極致、高度な認知能力、そして最先端科学の交差点に位置する、類まれな脊椎動物であることが明らかになりました。古代エジプトで神話的な崇拝の対象とされたこの魚は、現代において、脳の進化と機能に関する我々の理解に挑戦する、極めて重要な科学的探求の対象へとその姿を変えたのです。その特異な形態、電気という第六感、そして驚くべき知性は、生命の多様性と適応の妙を我々に教えてくれます。

6.2. 未解決の問いと将来の研究への道筋

数十年にわたる集中的な研究にもかかわらず、G. petersiiに関する我々の知識には依然として大きな空白が存在します。最も顕著な課題は、その繁殖生物学の解明です。飼育下での繁殖技術の確立は、観賞魚取引における持続可能な利用と、研究用個体の安定供給の両面から、最優先で取り組むべき課題です[65]。

また、そのユニークな形質の遺伝的基盤の解明も今後の重要なテーマです。高品質な参照ゲノムが解読されれば、巨大な脳やEODといった特異な表現型と遺伝子型とを関連付ける研究が飛躍的に進展するでしょう[98]。そして、集合的センシングの発見は、社会性認知と集合知の研究に新たな地平を切り開きました。エレファントノーズフィッシュは、これからも生命科学のフロンティアを切り拓く、尽きることのないインスピレーションの源であり続けるでしょう。

コメント