飼育に関する記事はこちら

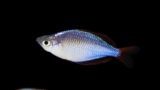

ネオンドワーフレインボーのすべて:小さな宝石魚の生態から飼育まで【完全ガイド】

第1章 分類的プロファイルと生物学的記述

本章では、ネオンドワーフレインボー(学名: Melanotaenia praecox)の生物学的アイデンティティを確立するため、その正式な分類から、美しい外見を定義する物理的メカニズムまでを詳述します。

1.1. 体系的分類と命名法

Melanotaenia praecoxは、生物分類学上、明確な位置を占めています。その階層は以下の通りです1。

- 界 (Kingdom): 動物界 (Animalia)

- 門 (Phylum): 脊索動物門 (Chordata)

- 綱 (Class): 条鰭綱 (Actinopterygii)

- 目 (Order): トウゴロウイワシ目 (Atheriniformes)

- 科 (Family): メラノタエニア科 (Melanotaeniidae)

- 属 (Genus): メラノタエニア属 (Melanotaenia)

- 種 (Species): M. praecox

本種は世界中で様々な通称で知られており、代表的なものにネオンドワーフレインボー、ダイヤモンドレインボーフィッシュ、プラエコックレインボーフィッシュなどがあります1。1922年にWeberとde Beaufortによって初めて記載された際には、Rhombatractus praecoxというシノニム(異名)の下で分類されていました1。

1.2. 語源:名前に込められた意味

本種の学名および通称には、その生物学的特徴や歴史的背景が反映されています。

属名 Melanotaenia: ギリシャ語のmelanos(黒い)とラテン語のtaenia(帯、ストライプ)に由来します2。この属名は、最初に記載されたMelanotaenia nigrans(ブラックバンデッド・レインボーフィッシュ)が体側に黒い帯を持つため創設されましたが6、M. praecoxの鮮やかな青い体色とは一致しません。これは、属名が系統関係に基づいて維持されるため、元々の記述的意味が全ての種に当てはまらなくなるという分類学上の一般的な現象です。

種小名 praecox: ラテン語で「早熟な」あるいは「早咲きの」を意味します2。これは、本種が他の近縁種よりも非常に小さいサイズ(標準体長3.0-3.5 cm)で、体高のある菱形の体型を獲得するという「早熟な」特徴に由来します2。

通称「ダイヤモンドレインボーフィッシュ」: この名前は、鱗が持つ強い反射性と虹色の輝きに由来すると考えられます。光が当たると、鱗一枚一枚がカットされたダイヤモンドのようにキラキラと閃光を放つ様子から名付けられました9。

1.3. 形態的特徴、解剖学的構造、および性的二形

M. praecoxは、その小さなサイズと顕著な性的二形によって特徴づけられます。

サイズと体型: 小型種であり、通常は全長4-6 cm程度に成長しますが、最大8 cmの報告もあります1。体型は側扁した紡錘形で、特にオスは年齢と共に体高が増す傾向があります5。

鰭の構造: 背鰭棘数が5-7本、背鰭軟条数が10-14本、臀鰭棘数が1本、臀鰭軟条数が16-21本と記録されています5。棘条(spiny rays)を有しており、これは棘鰭上目(Acanthomorpha)の重要な特徴です15。

性的二形: オスとメスの違いは非常に明瞭です。成熟したオスはメスよりも大きく、体色は鮮やかな玉虫色の青で、各鰭は燃えるような赤色からオレンジ色に染まります17。一方、メスはより小さく、体色は銀色がかった黄色で、鰭は黄色からオレンジ色を呈します17。

1.4. 色彩の物理学:構造色の解析

M. praecoxの息をのむような青い輝きは、色素によるものではなく、「構造色」と呼ばれる物理現象によって生み出されています21。これは、微細な構造が光と干渉することで特定の色が強調される現象です。

魚の鱗の内部には、高屈折率のグアニン結晶層と低屈折率の細胞質層がナノスケールで交互に積み重なっています22。光がこの多層膜に入射すると、各層で反射した光波が干渉し合い、特定の波長(この場合は青色)の光が強められることで、鮮やかな青い色が観察者の目に届くのです21。

この構造色は、観察する角度によって色合いが変化する「虹色光沢(iridescence)」を特徴とし、照明の種類や角度によって魚の見た目が劇的に変化します20。生態学的には、この構造色が効果的なカモフラージュとして機能し、捕食者からの視覚的な検出を困難にしている可能性が考えられています26。

第2章 発見と世界的ホビーへの導入

本章では、M. praecoxがニューギニアの辺境に生息する一魚種から、世界中のアクアリストに愛される存在へと変貌を遂げた歴史的経緯を詳述します。

2.1. 初期の科学的発見と後の現地採集

本種が科学界とアクアリウムホビーに知られるまでには、長い時間と複数の探検家の尽力が必要でした。

- 最初の採集 (1910年): オランダの博物学者W.C. van Heurnによって、西パプアのマンベラモ川支流で初めて採集されました2。

- 正式記載 (1922年): Max WeberとLieven de BeaufortがMelanotaenia praecoxとして正式に記載しました1。しかし、標本はアルコール漬けだったため「生時の色彩は不明」とされ、その真の価値は認識されていませんでした30。

- 再発見とホビーへの導入: 1991年にジェラルド・R・アレン博士が、1992年に著名な探検家ハイコ・ブレハーが生きた個体を採集2。ブレハー氏がその「驚くべき色彩」を世界に知らしめ、「今世紀の魚」と称されるきっかけを作りました30。

2.2. ニューギニアから国際アクアリウム市場へ

本種のホビーへの導入は、1990年代初頭に集中的に行われました。1994年にドイツで開催された観賞魚見本市「インターズー」でハイコ・ブレハーが展示した群れは、一大センセーションを巻き起こしました32。

この爆発的な人気に応え、東南アジアを中心に商業的な養殖が急速に確立されました2。これにより価格は劇的に下落し、かつては高嶺の花であった本種は、瞬く間に世界中のアクアリストが手軽に入手できる定番種となったのです。

2.3. レインボーフィッシュ探検と分類学の主要人物

M. praecoxの物語は、数名の情熱的な研究者や探検家なしには語れません。

- ジェラルド・R・アレン博士: レインボーフィッシュの分類学的混乱に終止符を打った中心人物。

- ハイコ・ブレハー: 探検家であり、優れたプロモーター。本種の市場潜在能力を見抜き、世界的な需要を創り出しました。

- バリー・クロックフォード: アレン博士と共に活動し、新種の採集と輸送に重要な役割を担いました。

第3章 進化史と生物地理学

本章では、M. praecoxの遠大な進化の歴史を紐解き、レインボーフィッシュ全体の放散の文脈の中に位置づけます。

3.1. メラノタエニア科における系統学的位置

メラノタエニア科は、オーストラリアとニューギニアに固有の淡水魚の中で最大の単系統群を形成しています33。近年の分子系統解析の結果、レインボーフィッシュは形態ではなく、地理的な起源に基づいて明確な系統群を形成することが示されました33。

この新しい系統樹において、M. praecoxは「北ニューギニア」クレードに属しますが、他の多くのMelanotaenia属とは異なり、主にChilatherina属の種で構成されるグループに含まれることが判明しました33。これは、本種の形態的類似性が収斂進化の結果である可能性を示唆しています。

3.2. 海からの起源とオセアニアにおける種分化

レインボーフィッシュの多様化は、オーストラリアとニューギニアの地質学的歴史と密接に連動しています。約500万年前に起こったニューギニア中央高地の隆起が、大きな種分化の引き金になったと考えられています36。

氷期と間氷期の海水面の変動が地理的隔離を生み出し、各河川の上流部に取り残された個体群がそれぞれ独自の進化を遂げる「異所的種分化」が進行したのです36。

3.3. 主要な近縁種との比較分析

M. praecoxの独自性を理解するため、他の主要なレインボーフィッシュとの比較を行います。

| 形質 | M. praecox (ネオンドワーフ) | M. rubrivittata (レーザーレッド) | M. boesemani (ボーズマン) | M. trifasciata (バンデッド) |

|---|---|---|---|---|

| 最大標準体長 | 約5-6 cm | 約5 cm | 約10-12 cm | 約12-15 cm |

| 主要な色彩/模様 | 全身が玉虫色の青。オスの鰭は赤。 | 玉虫色の青い体に、オスは明瞭な赤い水平縞を持つ。 | 体の前半が青、後半がオレンジの二色。 | 暗色の太い体側中央帯。産地により多数の色彩変異あり。 |

| 原産地 | インドネシア・マンベラモ川水系 | インドネシア・ワポガ川水系 | インドネシア・アヤマル湖沼群 | オーストラリア北部 |

| 推奨最小水槽サイズ | 60 cm (約55 L) | 60 cm (約55 L) | 120 cm (約240 L) | 90-120 cm (約150 L以上) |

出典: 1, 2, 4, 13, 38

第4章 マンベラモ川流域の生態系

本章では、M. praecoxの自然界での姿を詳細に描き出し、その生物学と行動が特定の生息環境とどのように結びついているかを明らかにします。

4.1. 自然のビオトープ:水質、植物相、景観

本種はインドネシア、西パプアのマンベラモ川水系に固有です1。多くの情報源とは異なり、本流の速い流れではなく、その周辺にある流れの緩やかな細い支流、湿地、三日月湖に生息することが報告されています30。

生息地は、水生植物、水中に沈んだ木の根、落ち葉などが豊富な植生の豊かな場所です12。水質はpH約6.5の中性から弱酸性で、水温は22-28℃の範囲です5。

4.2. 野生での生活:食性、社会構造、繁殖戦略

M. praecoxの行動は、その生息環境に巧みに適応しています。

- 食性: 雑食性で、小型の無脊椎動物、植物質、デトリタスなどを食べています50。

- 社会構造: 水面近くや中層を泳ぐ、群れを作る性質の強い魚です3。

- 繁殖戦略: 卵をばらまくタイプ(エッグ・スキャッタラー)で、粘着性のある卵を水草などに産み付けます2。

4.3. 共存する動物相と種間相互作用

マンベラモ川水系は豊かな魚類相を誇り、M. praecoxはMelanotaenia affinisやChilatherina fasciataといった他のレインボーフィッシュや、ハゼ科の魚など多くの種と共存しています30。

4.4. 保全状況と生態学的脅威

2019年のIUCNレッドリスト評価において、本種は「低懸念(LC – Least Concern)」に分類されています1。これは、現時点では広く分布しており、大規模な脅威が存在しないためです51。

しかし、最大の脅威は将来計画されている大規模な地域開発、特に提案されているマンベラモ・ダム計画です30。このプロジェクトが実行されれば、流域全体の生態系に壊滅的な影響を与え、本種を含む多くの固有種の存続を危うくするでしょう。

第5章 観賞魚産業におけるネオンドワーフレインボー

本章では、M. praecoxが商業製品としてどのように扱われているか、大規模養殖からアクアリストが直面する課題までを検証します。

5.1. 国際取引と商業的養殖

M. praecoxは、観賞魚取引において商業的に非常に重要な種です5。現在市場で入手可能な個体の大多数は、東南アジアやヨーロッパ、北米のファームで養殖されたものです2。その人気は、鮮やかな色彩、温和な性格、小型で飼育・繁殖が容易なことに起因します13。

5.2. 飼育と繁殖:ベストプラクティス

飼育下で本種の魅力を最大限に引き出すためには、その生態に基づいた環境設定が不可欠です。

- 水槽サイズ: 60cm(約55L)以上を推奨。

- 水質: pH 6.8-7.5、水温 23-28℃。養殖個体は適応範囲が広い。

- 水流: 穏やかな水流を好む。

- 社会性: 6-8匹以上の群れで飼育することで、ストレスを軽減し、オス本来の色彩を引き出せる。

- レイアウト: 水草を密植し、流木などで隠れ家を作る。遊泳スペースも確保する。

- 餌: 高品質な人工飼料を主食に、冷凍・活餌を併用する。

繁殖は比較的容易で、ウィローモスのような葉の細かい水草や産卵モップに毎日産卵します18。孵化した稚魚は非常に小さいため、初期飼料としてインフゾリアなどが必要です。

5.3. 遺伝的多様性の危機:近交弱勢の問題

本種がアクアリウムホビーで直面している最も深刻な問題は「近交弱勢(inbreeding depression)」です38。

原因: 現在流通している養殖個体のほぼ全てが、1990年代初頭に採集されたごく少数の野生個体を起源としています11。数十年にわたる大量生産の結果、遺伝的多様性が著しく低下しました。

影響: 活力の低下、病気への抵抗力の低下、色彩の発現不全、背骨の湾曲といった奇形などが報告されています38。原因不明の突然死や成長不良は、この遺伝的背景に起因する場合があります55。

対策: 信頼できるブリーダーから魚を入手することが推奨されます。優良なブリーダーは、新しい血統を導入するなど、遺伝的多様性の回復に努めています55。

5.4. 野生採集個体 vs. 養殖個体:品質と倫理

養殖個体は飼育しやすい反面、遺伝的問題を抱えることが多いです57。一方、野生採集個体(市場では極めて稀)は優れた遺伝的多様性を持つ可能性がありますが、水槽への適応が難しい場合があります59。

本種は繁殖が容易なため、観賞魚としての供給源は養殖であることが適切です。今後の課題は、単なる大量生産から、遺伝的に健全で持続可能な養殖へと産業全体が移行していくことです。

第6章 科学研究における応用

本章では、M. praecoxが観賞魚としての役割を超え、本格的な科学研究の対象へと移行しつつある現状と、新たなモデル生物としての可能性を探ります。

6.1. 新たなモデル生物としてのM. praecox

近年、発生生物学や進化生物学の研究者たちが、M. praecoxを有望な新しいモデル生物として注目しています15。その理由は、実験室での維持が容易でありながら、従来のモデル魚(ゼブラフィッシュやメダカ)が持たない「棘条」という重要な解剖学的特徴を保持しているためです15。

6.2. 確立された遺伝子工学的手法

本種が実験可能なシステムへと飛躍した背景には、近年の遺伝子工学技術の確立があります。

- マイクロインジェクション: 遺伝物質を卵に注入する技術が開発されました62。

- CRISPR/Cas9による遺伝子ノックアウト: 特定の遺伝子の機能を失わせることで、その役割を調べることが可能です61。

- トランスジェネシス: GFP(緑色蛍光タンパク質)のような外来遺伝子をゲノムに安定的に組み込むことにも成功しています61。

これらの技術的基盤の確立は、アクアリウムホビーで培われた飼育・繁殖技術が科学研究の立ち上げを加速させたという、ホビーと科学の興味深い共生関係を示しています。

6.3. 個体発生と胚発生研究からの知見

本種の発生過程に関する詳細な研究も進められています。水温28℃の条件下では、受精後約120時間で孵化し、仔魚は比較的発達した状態で生まれます2。孵化後の鰭の発達段階も詳細に分類され、発生段階を正確に評価するための基準が提供されています15。

第7章 結論:統合と将来展望

本モノグラフを通じて、ネオンドワーフレインボー Melanotaenia praecoxが、単なる美しい観賞魚ではなく、生物学的に極めて興味深く、多面的な重要性を持つ種であることが明らかになりました。

7.1. M. praecoxの多面的重要性の統合

本種の物語は、いくつかのパラドクスによって特徴づけられます。

- 分類学的パラドクス: 属名は「黒い帯」を意味するが体は青く、遺伝的には近縁とされた属とは異なるグループに属する。

- 商業的パラドクス: 商業的成功が、皮肉にもその遺伝的多様性を蝕み、近交弱勢の危機を招いた。

- 保全的パラドクス: IUCN評価は「低懸念」だが、全生息域が単一の巨大開発計画の脅威下にある。

これらのパラドクスを乗り越え、本種は今、癒やしの存在から、生命の謎を解き明かす科学のツールへと変貌を遂げようとしています。

7.2. 今後の展望

研究分野において: 確立された遺伝子工学技術を駆使し、鰭の発生や構造色のメカニズムを解明するための主要なモデル生物となる可能性があります。

保全分野において: マンベラモ川流域の生態系モニタリングを強化し、持続可能な開発を求める国際的な声が不可欠です。

アクアリウム業界において: 近交弱勢の問題に真摯に取り組み、新しい遺伝的系統を導入するなど、遺伝的健全性を回復させることが急務です。

Melanotaenia praecoxの物語は、ニューギニアの奥深くから始まり、世界中の水槽、そして最先端の科学実験室へと広がりました。その未来は、我々がこの小さな魚の持つ複雑な背景を深く理解し、責任ある行動をとれるかにかかっています。

コメント