Poropanchax normani

アフリカンランプアイの生物学的・文化的モノグラフ

第1章 序論

1.1. 研究対象

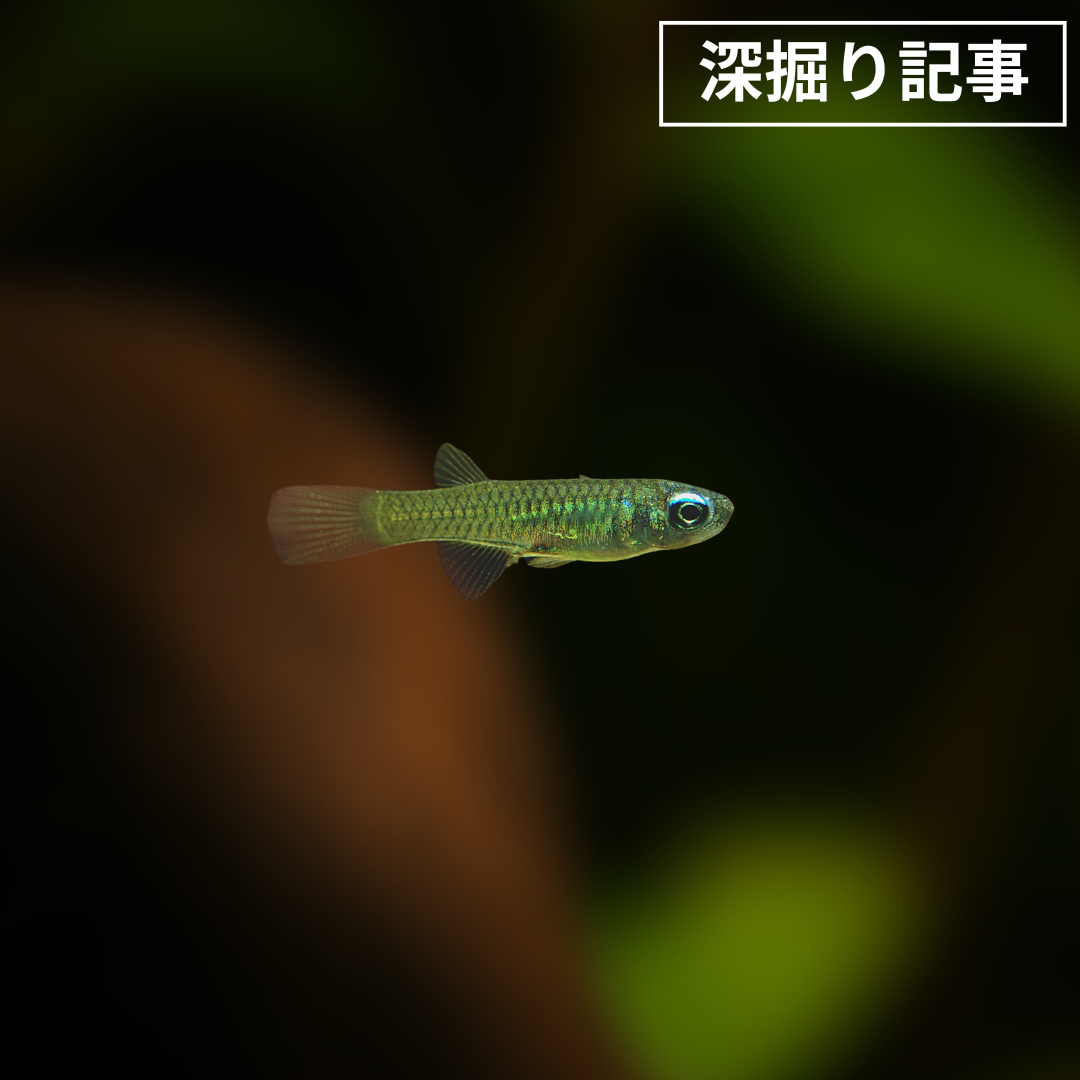

アフリカンランプアイ、学名Poropanchax normani(ポロパンチャックス・ノルマニ)は、西アフリカおよび中央アフリカの淡水域に生息する、小型で群れを形成する魚類である。本種を最も特徴づけるのは、その名の由来ともなった虹彩上部の青く輝く三日月状の斑紋であり、これは光を反射してあたかも自ら発光しているかのような印象を与える。この顕著な特徴は、本種がアクアリウムの世界で広く愛好される要因となっている。

1.2. アイデンティティの二面性

本報告書は、この魚が持つ二重のアイデンティティを通じてその全体像を解明することを目的とする。一方では、アフリカ大陸の劇的な古気候変動によって形成された多様な生態系に適応し、広大な分布域を獲得した強靭な野生種としての側面がある。他方では、その温和な性質と、特に水草が繁茂するアクアリウム(プランテッドタンク)における美的魅力から、繊細な宝石のように扱われ、世界中のアクアリストに愛される観賞魚としての側面がある。この野生生物としての適応力と、観賞対象としての繊細さという二面性は、P. normaniを理解する上で不可欠な視点である。

1.3. 本モノグラフの構成

本モノグラフは、P. normaniに関する多角的な知見を統合し、包括的な参照資料となることを目指す。まず、その分類学的発見から始まり、近年の分子系統解析によって明らかになった複雑な進化の歴史を詳述する。次に、その特徴的な眼の構造の生物物理学、独自の繁殖戦略、そして野生下での生態と行動について深く掘り下げる。さらに、アクアリウムという人間文化の中での役割、商業的価値、そして科学的研究における利用可能性についても考察する。この多角的なアプローチにより、読者を本種の発見から現代におけるその位置づけまで、包括的な知の旅へと導くものである。

第2章 分類体系と進化史

2.1. 発見と複雑な分類学的変遷

2.1.1. 新種記載

本種は、1928年にドイツの魚類学者エルンスト・アール(Ernst Ahl)によって、ナイジェリア北部で採集された標本に基づき、Aplocheilichthys normaniとして初めて記載された。この初期の分類は、当時アフリカの小型卵生メダカ類の多くが便宜的に分類されていたAplocheilichthys属への配置であった。

2.1.2. 学名の由来

種小名のnormaniは、大英博物館の英国人魚類学者ジョン・ロックスバラ・ノーマン(John Roxborough Norman, 1898–1944)に献名されたものである。ノーマンが同定のためにアールへ標本を送付したことが、この新種記載に繋がった経緯を反映しており、20世紀初頭の分類学における国際的な協力関係を物語っている。

2.1.3. 再分類の歴史

P. normaniの分類学的位置付けは、その後の研究の進展とともに大きく揺れ動いてきた。これは、形態的特徴が類似する他の多くの卵生メダカ(killifish)と同様の軌跡である。当初のAplocheilichthys属から、Micropanchax属、そして最終的にPoropanchax属へと、その所属は何度も変更された。科レベルの分類も同様に流動的であり、古い文献や一般的な資料では、グッピーやプラティなどが含まれるカダヤシ科(Poeciliidae)や、より広範な卵生メダカを含むカダヤシ科(Cyprinodontidae)に分類されることが多かった。しかし、近年の専門的な分類体系では、アフリカンランプアイ類をまとめたプロカトプス科(Procatopodidae)に明確に位置づけられている。この分類学的な変遷は、科学的知見の深化に伴う分類体系の再構築プロセスを如実に示している。

| 年代 | 学名・シノニム | 記載者 | 主な所属属 | 主な所属科 |

|---|---|---|---|---|

| 1928 | Aplocheilichthys normani | Ahl | Aplocheilichthys | Cyprinodontidae |

| 1933 | Aplocheilichthys gambiensis | Svensson | Aplocheilichthys | Cyprinodontidae |

| 1942 | Micropanchax macrurus manni | Schultz | Micropanchax | Cyprinodontidae |

| 1967 | Poropanchax normani | Clausen (属の移動) | Poropanchax | Poeciliidae |

| 1981 | Aplocheilichthys normani | Parenti (再検討) | Aplocheilichthys | Aplocheilichthyidae |

| 2018- | Poropanchax normani | Bragança et al. (分子系統解析) | Poropanchax | Procatopodidae |

注: 本表は主要な分類学的変遷をまとめたものであり、すべてのシノニムや分類学的意見を網羅するものではない。

2.2. 現代の系統学的位置付け

近年のミトコンドリアおよび核DNAを用いた多遺伝子解析は、アフリカンランプアイ類が属するプロカトプス科(Procatopodidae)が単系統群(monophyletic group)であることを強力に支持した。これにより、形態的には類似点があるものの、アメリカ大陸の卵胎生魚類を主とするカダヤシ科(Poeciliidae)とは明確に区別される独立した科としての地位が確立された。さらに、プロカトプス科は旧世界に分布するヴァレンシア科(Valenciidae)およびアファニウス科(Aphaniidae)と姉妹群を形成することが示唆されている。この再編は、形態に基づく旧来の分類体系が分子データによって根本的に見直された顕著な例である。

2.3. 深い歴史:起源と多様化

化石年代を用いた系統解析によると、プロカトプス科の起源は漸新世前期(約3400万~2800万年前)にまで遡る。この時期は、アフリカ大陸を覆っていたトランス・サハラ海が後退し、広大な淡水環境が創出された時期と一致する。この大規模な古地理学的イベントが、プロカトプス科の祖先の分岐を促した主要因であると考えられている。

この進化的な適応能力こそが、現代における本種の驚異的な成功の鍵である。P. normaniは、アフリカンランプアイ類の中で最も広範な分布域を持つ種となり、セネガル川から白ナイル、コンゴ盆地にまで至る広大なナイル・スーダン地域に生息している。その生息域は、乾燥したサバンナから湿潤な熱帯雨林に隣接する地域まで、複数の気候帯にまたがっている。他のランプアイ類の多くが特定の河川系や湖、あるいは熱帯雨林の小川といった限られた環境に固有であるのとは対照的である。大陸の乾燥化という環境圧が、他の種にとっては障壁となった一方で、P. normaniの祖先にとっては、その適応能力を発揮し、新たな生息地を獲得する機会となったのである。

第3章 ランプアイの生物学

3.1. 形態と解剖学的特徴

体型は小型で細長い紡錘形(fusiform)を呈する。最大体長は通常3.5 cmから4 cmとされ、一部の記録では4.5 cmに達することもある。体色は比較的控えめで、クリーム色または淡い緑黄色を基調とし、特定の光条件下では真珠のような青みがかった光沢を放つ。

3.2. 輝く眼:生物物理学的深層

「ランプアイ」という通称は、虹彩の上部に見られる、あたかも発光しているかのように輝く青色または青緑色の三日月状の斑紋に由来する。この特徴は自己発光(バイオルミネッセンス)ではなく、光の反射によるものである。この輝きは、孵化後わずか数日の仔魚においても確認することができる。

本種の自然生息地である、水生植物が密生し、しばしば腐植質によって褐色に染まった(ブラックウォーター)薄暗い水中で、この高感度な視覚は極めて重要な進化的利点をもたらす。水生無脊椎動物などの微小な餌を発見する能力を高めるだけでなく、種内コミュニケーション、特に配偶相手の認識や、薄暗い水中での群れの結束を維持するための重要なシグナルとして機能していると考えられる。しかし、この輝く眼は、視覚能力を高めるという利益をもたらす一方で、捕食者に対して自身の存在を知らせてしまうという著しいリスクも伴う。このため、本種が示す強い群れ形成行動は、この捕食リスクを相殺するための重要な対抗適応であると解釈できる。「数による安全」や、多数の光点が捕食者の狙いを混乱させる「コンフュージョン効果」を通じて、個々の生存確率を高めているのである。したがって、輝く眼の進化と、強い群れ形成行動の進化は、密接に連携したトレードオフの産物と言える。

3.3. 繁殖生物学と生活環

P. normaniは卵生の魚類である。多くの近縁種とは異なり、季節的な水たまりの干上がりと生活環が同調しない非一年生の卵生メダカ(non-annual killifish)に分類される。寿命は飼育下で1年から3年、最適な環境では5年に達することもあると報告されている。

本種は、環境条件が整えば継続的に産卵を行うエッグ・スキャッタラー(egg-scatterer)である。毎日あるいは数日おきに少数の卵を産み付ける。この繁殖パターンは「インカム・ブリーダー(income breeder)」と呼ばれる戦略の典型例である。これは、繁殖に必要なエネルギーを体内に蓄積した資本(キャピタル)に頼るのではなく、日々の摂食活動によって得られる収入(インカム)から直接賄う戦略を指す。この戦略により、小型の魚でも長期間にわたって繁殖活動を継続することが可能となり、繁殖成功の機会を分散させることができる。これは、一度に大量の卵を産んで死んでしまう一年生卵生メダカの「キャピタル・ブリーダー」戦略とは対照的である。本種の戦略は、比較的安定した河川環境に適応した、低エネルギー投資かつリスク分散型の繁殖様式と言える。

第4章 自然環境における生態と行動

4.1. 生息地と生物地理

西アフリカから中央アフリカにかけてのナイル・スーダン地域に、極めて広範な分布域を持つ。その範囲はセネガル、ガンビア、ギニア、シエラレオネ、リベリア、マリ、ブルキナファソ、コートジボワール、ガーナ、ニジェール、ナイジェリア、カメルーン、チャド、中央アフリカ共和国、ベナン、トーゴ、そしてスーダンの白ナイル水系にまで及ぶ。

4.2. 食性と社会行動

野生下では、水面付近で活動するマイクロプレデター(微小捕食者)である。その食性は、小型の水生無脊椎動物、昆虫の幼虫(特に蚊の幼虫であるボウフラ)、そして動物プランクトンなどを主とする。

本種は絶対的な群居性魚類である。自然界では、時に数千匹にも及ぶ大規模な群れを形成して行動することが観察されている。この行動は、捕食者からの回避に不可欠であると同時に、社会的なシグナル伝達や採餌効率の向上にも寄与していると考えられる。飼育下において少数で飼育すると、ストレス、体色の減退、隠遁行動を引き起こすことが知られており、最低でも6匹から10匹以上の群れで飼育することが一貫して推奨されている。

第5章 比較分析:Poropanchax normaniとOryzias latipes

5.1. 比較の根拠

本章では、アフリカンランプアイ(P. normani)と、日本および東アジア原産のメダカ(Oryzias latipes)を比較分析する。両種は、異なる大陸に起源を持ちながら、ともに小型で表層性の卵生カダヤシ目魚類であり、アクアリウムや科学研究の世界で重要な位置を占めている。この比較を通じて、類似した生態的地位に対する収斂進化と、繁殖戦略や生理機能における分岐進化の様相を明らかにする。

5.3. 繁殖戦略:根本的な相違

両種の繁殖戦略は、同じ卵生でありながら、卵の保護に関する進化的な解決策において顕著な違いを示す。これは、類似した体型や生態的地位を持つ種であっても、繁殖行動が全く異なる進化経路を辿りうることを示す好例である。

この戦略の分岐は、それぞれの生息環境における捕食圧や水流などの微妙な違いが、異なる行動を進化させた結果であると考えられる。P. normaniは卵の接着性に、O. latipesは親の保護行動に、それぞれの子孫繁栄を賭けているのである。

| 特性 | Poropanchax normani | Oryzias latipes |

|---|---|---|

| 科 | プロカトプス科 (Procatopodidae) | メダカ科 (Adrianichthyidae) |

| 原産大陸 | アフリカ | アジア |

| 主要生息地 | 流れの緩やかな小川、湿地 | 池、水田、小川 |

| 繁殖戦略 | エッグ・スキャッタラー(卵のばら撒き) | エッグ・キャリア/デポジッター(卵の運搬・付着) |

| 塩分耐性 | 限定的な広塩性(主に淡水、一部汽水) | 顕著な広塩性(淡水~海水に適応可能) |

| 科学モデル | 新興の研究対象(主に系統学) | 主要なモデル生物(遺伝学、発生学など) |

第6章 人間文化と商業におけるアフリカンランプアイ

6.1. アクアリウム趣味の定番種

アフリカンランプアイは、古くから世界的な観賞魚市場で確固たる地位を築いてきた人気種であり、日本でも長年にわたり親しまれている。その人気の源泉は、温和で他の魚との混泳に適した性質、活発な群泳行動、そして何よりも暗い水景に映える無数の青い光点が織りなす幻想的な美しさにある。飼育が比較的容易であることから初心者向けとされることもあるが、その一方で環境の変化に敏感な側面も持ち合わせている。

6.2. 天野尚の遺産:ネイチャーアクアリウムの象徴として

本種は、水草レイアウトの一大様式である「ネイチャーアクアリウム」を創始した故・天野尚氏と深く結びついている。天野氏は、自身の伝説的な水草レイアウト作品において、本種の大きな群れを頻繁に用いたことで知られる。

天野氏の提唱するネイチャーアクアリウムにおいて、魚は単なる生体ではなく、景観を構成する重要なデザイン要素として扱われる。アフリカンランプアイの大きな群れは、水景にスケール感、動き、そして生命感を与える。その控えめな体色は水草の美しさを邪魔せず、一方で輝く眼は、特に照明を落とした暗い背景の水槽内で、まるで蛍の光のようにきらめく無数の光点となり、見る者に深い感動を与える。この独特の美的効果により、本種はネイチャーアクアリウムを象徴する魚の一つとなったのである。

6.3. 飼育と健康管理

十分に生物ろ過が機能している、水草が豊富な水槽が不可欠である。群れで飼育するため、最低でも40Lから80L(10~20ガロン)程度の水槽容量が推奨される。眼の輝きを最大限に引き出すために、底床や背景は暗色系が望ましい。また、自然環境を再現し、魚に安心感を与えるために、浮き草などで水面を覆い、光量を和らげることが非常に有効である。本種は驚くと水面から飛び出す習性が強いため、水槽には隙間のない蓋をすることが絶対に必要である。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 学名 | Poropanchax normani (Ahl, 1928) |

| 通称 | アフリカン・ランプアイ, Norman’s Lampeye |

| 最大体長 | 約3.5-4.0 cm |

| 推奨水槽サイズ | 40L以上(群れでの飼育) |

| 水温 | 22-27°C |

| pH | 6.0-7.5 (弱酸性~中性) |

| 社会行動 | 強い群居性(6匹以上での飼育が必須) |

| 特記事項 | 飛び出し防止のため蓋が必須。強い水流を嫌う。 |

第7章 科学的および実用的応用

7.2. 蚊の生物的防除における潜在的可能性

自然環境において、P. normaniは蚊の幼虫(ボウフラ)を含む小型の水生無脊椎動物を捕食する。この自然な食性は、本種が生物的防除(バイオコントロール)の担い手となりうる可能性を示唆する。

したがって、本種の生物的防除における役割は、Gambusiaの代替として広域に導入するようなものではなく、より限定的なものになるだろう。しかし、近年ではGambusiaのような外来種の導入による生態系への悪影響が問題視されており、在来の捕食魚を活用するアプローチへの関心が高まっている。その観点から、アフリカの原産地において、地域のP. normani個体群を蚊の発生源となる特定の水域で利用することは、生態学的に健全な防除策となりうる可能性がある。本種の生態が、その実用的な応用の限界を規定しているのである。

第8章 結論:知見の統合と展望

本モノグラフを通じて、Poropanchax normaniは、適応性と繊細さという二つの側面によって定義される種であることが明らかになった。その進化の旅は、古代アフリカの気候変動の中で繁栄した強靭な系統に始まり、現代においては、その特異な系統的位置が分子系統学によってようやく解明されつつある。生物学的には、その眼に秘められた生物物理学的な驚異、リスクを分散させる独自の繁殖戦略、そして生存に不可欠な絶対的な社会性が本種を特徴づけている。

現在、本種はその広大な分布域と豊富な個体数から、IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストにおいて「低懸念(Least Concern)」に分類されている。しかし、長期的には、気候変動による浅い生息地の干ばつや、観賞魚目的の過剰な採集といった潜在的な脅威が存在する。本種を巡る分類学的な見直しが現在も進行中であるという事実は、たとえ身近でよく知られた種であっても、科学的に未解明な部分が多く残されていることを我々に思い起こさせる。今後の研究が、この小さくも魅力的な魚のさらなる秘密を解き明かしていくことが期待される。

コメント