ラジオ風動画です。(25/11/7 20時以降から閲覧可能です。)

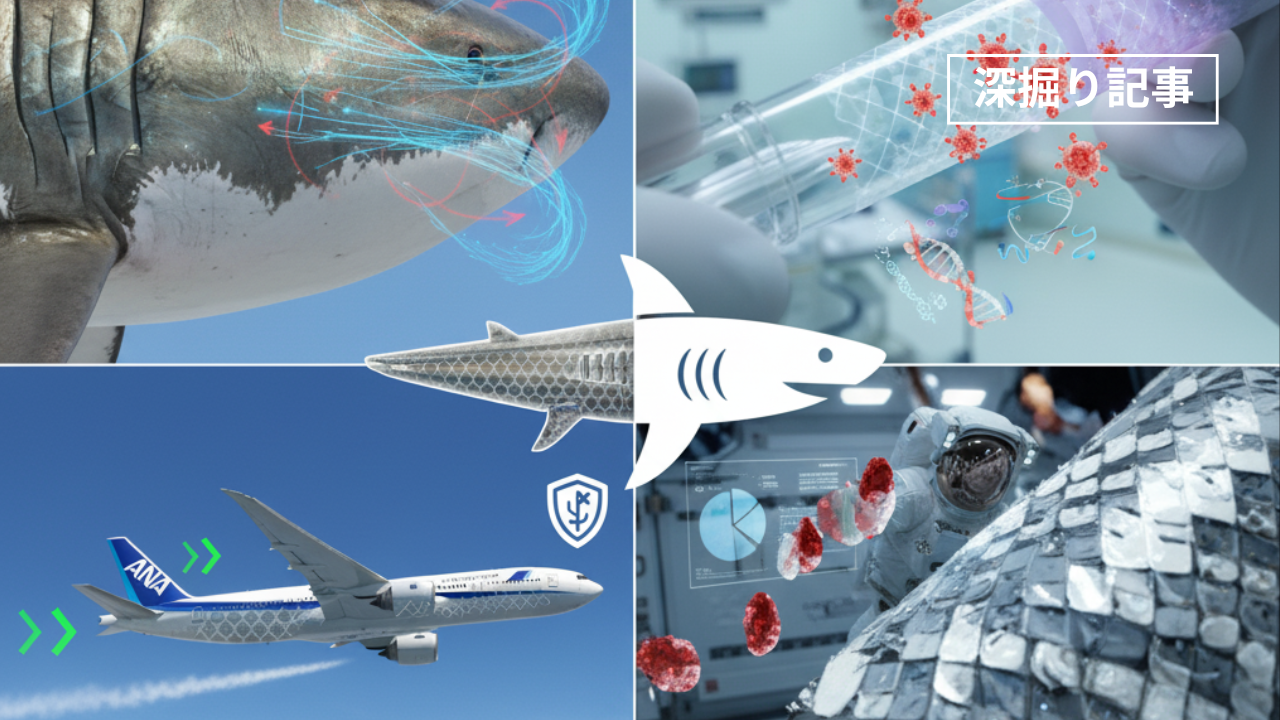

序章:プレデターからプロテクターへ

海の頂点捕食者、サメ。その存在は、何億年もの間、「脅威」の象徴であり続けてきました。しかし、21世紀の私たちが直面している二つの、より差し迫った地球規模の脅威――「気候変動」という環境危機と、「薬剤耐性菌(スーパーバグ)」という公衆衛生の危機――において、この古代の捕食者が、今、最も強力な「守護者(プロテクター)」へと姿を変えようとしています。

驚くべきことに、その秘密はサメの「皮膚」に隠されていました。

なぜ、一つの生物の皮膚が、全く異なる二つの巨大な問題――「エネルギー効率」と「感染制御」――を同時に解決できるのでしょうか。本稿では、4億5000万年の進化が生み出した「サメ肌」という完璧な設計図が、いかにして現代工学の最難問を解き明かす「鍵」となったかを、航空、医療、そして宇宙開発の最前線(2024年〜2025年)から解き明かします。

これは、「自然から学ぶ」という設計思想、バイオミミクリー(生物模倣)が、現実の産業と人命を救う、最も劇的な成功例の一つです。

第1部:空の摩擦を制圧せよ — CO2を削減する「リブレット革命」

サメ肌の第一の顔は、「流体力学」の常識を覆すその構造にあります。航空業界は長年、CO2排出削減という巨大な課題に直面してきました。その答えは、可能な限り「ツルツル」な機体ではなく、サメ肌のように意図的に「ギザギザ」にした表面にありました。

1-1. なぜ「サメ肌」は水の抵抗を減らすのか? 科学的メカニズムの解明

航空機の表面は、抵抗を減らすために「可能な限り滑らか(ツルツル)」であるべきだ、と直感的に考えられます。しかし、サメ肌技術はこの常識を根本から覆します。

この技術の核心は、サメ肌の表面にある目に見えないほどの微細な溝、専門的には「リブレット(Riblet)構造」と呼ばれるものです。

物体が流体(水や空気)の中を進むとき、抵抗には大きく分けて2種類あります。一つは物体の形状が生み出す「形状抵抗」、もう一つは表面と流体が擦れることで生じる「摩擦抵抗」です。現代の航空機は、流線形のデザインによって形状抵抗を極限まで減らしていますが、機体の表面積は膨大です。そのため、総抵抗の約半分は「摩擦抵抗」が占めているとされます。

摩擦抵抗の主な原因は、機体表面のごく近くで発生する「乱流(Turbulence)」と呼ばれる無数の小さな渦(専門的にはヘアピン渦)です。この渦が表面をかき乱し、エネルギーを奪うことで抵抗が生まれます。

サメ肌のリブレット構造(溝)は、この乱流を「制御」するためにあります。リブレットの微細な溝が「壁」となり、有害な渦が機体表面に直接触れることを防ぎます。渦と壁面との間に物理的な距離が生じ、流体が表面に接触する面積が劇的に減少するのです。これが、サメ肌が摩擦抵抗を低減するメカニズムの正体です。

1-2. 「貼るだけ」のイノベーション:欧州のAeroSHARK(2024-2025年)

このリブレット構造を、水の中だけでなく「空気」の抵抗を減らすために応用し、実用化の最終段階に入ったのが、ドイツのルフトハンザ・テクニック社と化学大手のBASFが共同開発した「AeroSHARK」です。

AeroSHARKは、この微細なリブレット構造を精密に模倣した特殊な「フィルム」です。この技術はもはや実験室のものではなく、2024年から2025年にかけて、世界の航空業界で急速に普及が始まっています。

欧州での導入: スイス インターナショナル エアラインズ(SWISS)およびオーストリア航空は、2025年3月までに、長距離路線用のボーイング777型機へのAeroSHARKフィルムの導入を進めています。

日本での導入: ANA(全日本空輸)もこの技術の導入を決定。2024年9月からはボーイング777F貨物機で先行導入し、2025年春からはボーイング777-300ER旅客機への導入を開始します。

なぜ「フィルム」という形態が選ばれたのでしょうか。それは「施工性」と「認証」の速さにあります。AeroSHARKは、新造機だけでなく既存の機体にも「貼るだけ」(レトロフィット)で適用可能です。ボーイング777F貨物機の場合、胴体とエンジンナセル(エンジンを覆うカバー)に約800平方メートルのフィルムが手作業で貼り付けられます。

もちろん、航空機の表面は過酷な環境に晒されます。高度1万メートルでの強い紫外線、マイナス数十度にもなる低温と地上の高温との急激な温度変化、そして大きな圧力差。AeroSHARKのフィルムは、これらの過酷な条件下でも性能を維持し、剥がれないよう、極めて高い耐久性を持つよう設計されています。

この実用化の裏では、膨大なシミュレーションが活用されました。ルフトハンザ・テクニックは、Ansysの計算流体力学(CFD)シミュレーションを用い、機体全体の気流とリブレット周辺の乱流現象を仮想空間で徹底的に解析。これにより、コストとリスクのかかる実際の飛行試験を大幅に削減し、欧州航空安全機関(EASA)からの認証(Supplemental Type Certificate: STC)取得を劇的に加速させることができました。

1-3. 経済と環境への絶大なインパクト

AeroSHARKを機体の胴体とエンジンナセルに施工することで、空気抵抗(摩擦抵抗)が約1%低減されると報告されています。

「たった1%」と思うかもしれませんが、航空業界においてこの数字は革命的です。ボーイング777型機1機あたりに換算すると、年間で約250トンのジェット燃料と、約800トンのCO2排出量を削減できる計算になります。

このインパクトを日本国内で試算した例もあります。JAXA(宇宙航空研究開発機構)の試算によれば、もしANAが保有する全機材に同様のリブレット技術を適用した場合(機体表面の80%に装着し、燃費が2%改善すると仮定)、年間で約12.4万キロリットルのジェット燃料が節減できます。これは25メートルプール約260杯分に相当し、年間約30万トンのCO2削減につながるとされています。

世界中の航空機に適用すれば、その経済効果と環境負荷の低減効果は計り知れません。

1-4. 欧州の「フィルム」 vs 日本の「塗料」:JAXA/JALの挑戦

AeroSHARKが「フィルム」技術で市場を先行する一方、日本では異なるアプローチでの技術開発が熾烈な競争を繰り広げています。これは、「貼りやすさ・速さ」を追求するフィルム技術と、「持続性・一体化」を追求する塗料技術という、二つの異なる技術哲学の戦いとも言えます。

日本のJAXA、JAL(日本航空)、そして塗料メーカーのオーウエル(O-Well)が共同で進める「Refresh」プロジェクトは、フィルムではなく「航空機用の塗料(ペイント)自体」をリブレット形状に直接成形する技術です。

この「塗料」アプローチの理論上の利点は、耐久性です。フィルムの弱点である「継ぎ目」や「剥がれ」のリスクがなく、機体と完全に一体化するため、より長期間、安定した性能が期待できます。

しかし、「塗料」には「フィルム」にはない技術的課題がありました。

施工性: 30〜60メートルにもなる巨大な旅客機の機体に、ミクロン単位(1000分の1ミリ)の精密な溝を「塗料で」均一に成形するのは至難の業です。JAXAはこれを「転写シート成形法」や「レーザー加工法」といった新しい工法で解決しようとしています。

耐久性: フィルムと異なり、塗料は定期的な機体洗浄や整備で摩耗する可能性があります。JAXAは、小さなテストピースを実際の運航機に取り付け、飛行サイクルや洗浄を繰り返す実証試験を行い、性能が維持されるか(摩耗しないか)を厳しくテストしています。

この日本の挑戦は、2025年に大きな節目を迎えました。オーウエル社が大型機に対応できるリブレット塗膜施工システムを開発したことにより、2025年1月、JALのボーイング787-9型機(JA868J)が、胴体の一部にリブレット形状の「塗膜」を施した機体として、「世界で初めて」国際線に就航したのです。

【表1: 2024-2025年「サメ肌」航空技術の最前線(フィルム vs 塗料)】

| 特徴 | プロジェクト名: AeroSHARK | プロジェクト名: JAXA/JAL “Refresh” |

|---|---|---|

| 主導組織 | ルフトハンザ・テクニック (独), BASF (独) | JAXA (日), JAL (日), オーウエル (日) |

| 技術タイプ | フィルム(リブレット・フィルム) | 塗料(リブレット形状塗膜) |

| 主な導入企業 | SWISS, オーストリア航空, ANA(貨物・旅客) | JAL |

| 対象機種(例) | ボーイング777 | ボーイング787-9, ボーイング737-800 |

| 導入タイムライン | 2024年〜2025年3月(SWISS, Austrian, ANA) | 2024年〜2025年1月(JAL国際線) |

| 優位性(推測) | 施工性(貼るだけ)、認証の速さ、レトロフィット適性 | 耐久性(機体と一体化)、メンテナンス性(摩耗耐性) |

| 公表性能(例) | 約1%の燃費/CO2削減(B777、胴体・ナセル) | 約0.24%の抵抗低減(B787、胴体30%施工時) |

1-5. 航空分野の展望

AeroSHARKの「年間250トン削減」と、JAXA/JALの「年間119トン削減」という数字は、一見矛盾しているように見えるかもしれません。しかし、これは技術の優劣ではなく、単純な「施工面積」の違いによるものです。

JAXA/JALの119トン(CO2換算381トン)という数字は、あくまで「胴体の約30%」という限定的な面積に施工した場合の試算です。一方、AeroSHARKの1%削減(250トン/800トンCO2)は、胴体とエンジンナセルという、より広範囲に適用した場合の数値です。JAXA自身も「機体の80%に装着すれば燃費が約2%改善する」と試算しており、両者が目指すポテンシャル(1〜2%の燃費改善)は同等であり、これが業界のスタンダードとなりつつあります。

では、なぜ2024年〜2025年にかけて、世界中のエアラインが一斉にこの技術の導入に踏み切ったのでしょうか。

航空業界の脱炭素化における「本命」は、SAF(持続可能な航空燃料)の導入です。しかし、SAFは非常に高価であり、供給量もまだ全く足りていません。水素航空機や電動航空機は、さらに先の未来の技術です。

航空業界は、今すぐ実行できるCO2削減策を渇望していました。リブレット技術は、既存の何万機という航空機群(フリート)に「今すぐ」適用でき(レトロフィット)、即座に1〜2%の燃料消費を削減できる、唯一無二の現実的な「ブリッジ技術」なのです。だからこそ、ANA、SWISS、JALといった世界の主要エアラインが、この技術に飛びついたのです。

第2部:病院を救う「足場のない」表面 — スーパーバグとの物理的戦争

第1部で見たサメ肌の能力は「流体力学」でした。しかし、サメ肌の微細構造は、全く異なるもう一つの顔を持っています。それが「物理的な抗菌性(防汚性)」です。この第二の能力が、現代医療における最大の脅威の一つ、「薬剤耐性菌(AMR)」問題の切り札になろうとしています。

2-1. サメ肌の第二の顔:「なぜサメは汚れないのか?」

航空機の話は「流体抵抗」でしたが、サメ肌の微細構造は、海の中で「生物の付着(ファウリング)」を防ぐためにも機能します。

ここで決定的に重要なのは、そのメカニズムです。私たちが「抗菌」と聞くと、菌を「殺す」化学物質(抗生物質、アルコール、銀イオンなど)を想像しがちです。しかし、サメ肌の原理は根本的に異なります。

ある研究者が指摘するように、「サメ肌自体は抗菌(antimicrobial)表面ではない」のです。その代わり、「藻やフジツボのような生物の付着に抵抗するよう高度に適応している」のです。

つまり、菌を「殺す」のではなく、菌が「住み着く」のを物理的に防ぐ。これは「殺菌」ではなく「防汚(アンチ・ファウリング)」という概念です。

この防汚性を模倣したのが、米Sharklet Technologies社が開発した「Sharklet(シャークレット)」と呼ばれる表面パターンです。Sharkletは、特徴的な微細なダイヤモンドパターンで構成されています。この数ミクロン単位の凹凸は、バクテリアが付着しようとする際の「足場(foothold)」を物理的に奪います。バクテリアは表面にうまく定着できず、増殖し、集団を形成することが困難になるのです。

この「流体力学」と「表面物理学」という、サメ肌が持つ二つの異なるメカニズムを理解することが、この技術の全体像を掴む鍵となります。

【表2: サメ肌技術の「二つの顔」:メカニズムと応用分野】

| 比較項目 | ① 航空・エネルギー分野 | ② 医療・宇宙分野 |

|---|---|---|

| 解決する問題 | 摩擦抵抗の低減、燃費向上、CO2削減 | 細菌の付着防止、バイオフィルム形成阻害、院内感染(AMR)予防 |

| 技術的原理 | 流体力学(Fluid Dynamics) | 表面物理学(Surface Physics) |

| メカニズム | 微細な溝(リブレット)が乱流(渦)を表面から「持ち上げ」、流体との「接触面積」を減らす。 | 微細な凹凸(ダイヤモンドパターン)が、細菌の「足場」を物理的に奪い、「付着・定着」を困難にする。 |

| キーワード | リブレット(Riblet)、摩擦抵抗、乱流制御 | シャークレット(Sharklet)、防汚(Anti-Fouling)、バイオフィルム阻害 |

| 主要技術名 | AeroSHARK(フィルム), JAXA “Refresh”(塗料) | Sharklet®(表面パターン), ハイブリッド表面(TiO2) |

| 状態(ステータス) | 2024-2025年、航空会社が実機導入 | 2024-2025年、医療機器で実用化・研究開発が加速 |

2-2. 現代医療の悪夢:「薬剤耐性菌(AMR)」

なぜ今、このSharkletの「防汚」技術が医療現場で求められているのでしょうか。それは、人類が抗生物質という「化学兵器」に頼りすぎた結果、その化学兵器が効かない「スーパーバグ」(薬剤耐性菌=AMR)という強敵を生み出してしまったからです。

世界保健機関(WHO)は、2024年に更新した「優先度の高い病原菌リスト」でも、AMRを公衆衛生上の最重要課題の一つとして警告し続けています。

AMR問題の核心は、菌が化学物質にさらされることで「耐性」を進化させてしまう点にあります。しかし、Sharkletは、この進化のループそのものを断ち切る可能性を秘めています。

Sharkletは、化学物質や毒物を一切使用しません。それは純粋な物理的な「形状」です。バクテリアは、抗生物質という「化学」に対しては耐性を進化させることができますが、「表面が滑って住めない」という「物理的な形状」に対して耐性を進化させることは、事実上不可能です。

したがって、Sharkletは、化学薬品を使わずに感染リスクを「予防」できる、AMR問題に対する根本的な解決策の一つとして期待されているのです。

2-3. 医療現場の最前線(2024-2025年)

病院内での感染(院内感染)で本当に恐ろしいのは、個々の細菌ではなく、それらが集合して形成する「バイオフィルム」です。

バイオフィルムとは、細菌が凝集し(aggregate)、粘液状の「見えない塊」となって表面に強固に張り付いた状態を指します。このバリアを形成してしまうと、消毒薬や抗生物質が内部に浸透しにくくなり、除去が極めて困難になります。

Sharklet技術の最大の価値は、細菌の「最初の付着(initial attachment)」を防ぐことで、このバイオフィルムが形成される第一段階を阻止することにあります。

この技術は、2024年から2025年にかけて、具体的な医療応用が急速に進んでいます。

体内挿入器具: 最も感染リスクが高いのが、体内に長期間留置される器具です。Sharkletは、尿道カテーテル(Foley Urinary Catheter)や、人工呼吸器に使われる気管内チューブ(Endotracheal Tube)の表面に応用する研究開発が進んでいます。

接触感染の予防: 2024年の報告では、医療従事者が使用する医療用ニトリル手袋や、さらには食肉加工場のまな板など、接触感染の媒介となりやすい表面への応用が研究されています。

もちろん、人間の髪の毛の50分の1というミクロン単位の複雑なパターンを、手袋のような曲面やセラミックの型に高精度で大量生産すること自体が、ナノインプリントや精密金型製造といった「マイクロ・ナノ製造技術」の大きな挑戦でもあります。

2-4. 次世代ハイブリッド技術:「反発」させ、さらに「殺す」

Sharkletは、菌を寄せ付けない「パッシブ(受動的)」な技術です。しかし、最新の研究は、これをさらに進化させ、「アクティブ(能動的)」な殺菌技術と融合させる段階に進んでいます。

複数の研究が、サメ肌パターン(パッシブ)と、光触媒である「二酸化チタン(TiO2)ナノ粒子」(アクティブ)を組み合わせたハイブリッド表面を開発しました。

その結果は驚異的でした。サメ肌パターン単体では、大腸菌の付着を70%減少させました。しかし、このハイブリッド表面にUV光(紫外線)を1時間照射すると、付着を試みた大腸菌の95%以上、そして黄色ブドウ球菌の80%を「殺菌」することに成功したのです。

これは、菌を「物理的に反発させ」、さらに、万が一付着した菌も「光で殺菌する」という二段構えの戦略であり、研究者はこれを「細菌汚染を制御するための最も有望な設計戦略」と呼んでいます。

第3部:究極の閉鎖環境 — 宇宙飛行士を守るサメ肌

サメ肌の二つの能力――「流体力学的な効率性」と「物理的な抗菌性」――は、その両方が極限のレベルで要求される「宇宙」という環境で、究極の応用先を見出そうとしています。

3-1. 宇宙ステーションという「培養皿」

宇宙開発における微生物汚染は、単なる衛生問題では済みません。ISS(国際宇宙ステーション)のような、空気も水もすべてがリサイクルされる究極の閉鎖環境において、細菌は「二重の脅威」となります。

第一の脅威は、宇宙飛行士の健康です。

第二の脅威は、工学的な脅威です。細菌が形成するバイオフィルムが、生命維持装置の精密な水再生フィルターを詰まらせたり、金属や素材を腐食させたりする「材料劣化」を引き起こすリスクです。

そして、この宇宙空間で最も深刻な衛生問題の一つが、「宇宙服」です。問題を深掘りすると、非常に現実的で切実な課題に行き着きます。それは「宇宙服の使い回し」です。

ISSでは、船外活動用の宇宙服(EMU)本体だけでなく、宇宙飛行士が肌に直接身につける下着層「液体冷却・換気下着(LCVG)」までもが、異なる宇宙飛行士間で共有(reused)されているのが現状です。これは、将来の月軌道ステーション「ゲートウェイ」では、さらに一般的になると予想されています。

この「共有下着」の衛生管理は、ミッションの成否と宇宙飛行士の生命に関わる死活問題です。ESA(欧州宇宙機関)は「BACTeRMA」というプロジェクトを立ち上げ、まさにこの宇宙服のテキスタイル(布地)に適用できる抗菌コーティング技術を研究しています。

3-2. NASAが研究する「万能表面」

「NASA関連の研究」は、まさにこの宇宙ステーションや宇宙服の汚染問題に対応するものです。NASAは、化学薬品に頼らずに微生物を制御できる表面技術を求めています。

アルテミス計画で使われる次世代の月面宇宙服を開発しているAxiom Space社は、その新型宇宙服に「抗菌特性を持つテキスタイル(antimicrobial properties)」を使用することを公式に認めています。

サメ肌技術は、航空(民間)や医療(民生)だけでなく、こうした防衛・宇宙(国家)の分野でも強く求められています。

ネブラスカ大学の研究チームは、「NASA、ボーイング、そして軍」のために、金属表面にサメ肌の微細構造をレーザーで直接刻み込む研究を行っていることを明らかにしています。その目的は、宇宙空間のような「過酷な環境(harsh environments)」で機能する万能な表面を作ることです。

興味深いことに、このレーザー加工されたサメ肌金属表面は、医療分野と同様の「抗菌性」を示すと同時に、第1部で見た航空機とは逆の「超親水性(水を引き寄せる)」特性を示します。この特性は、潜水艦などの水中での抵抗を減らす(抗力低減)効果も持つとされています。

つまり、国家レベルの予算が投下される宇宙・防衛分野でのR&Dが、サメ肌技術を飛躍的に成熟させているのです。より速い潜水艦(軍事)や、より安全な宇宙服(NASA)のために開発された技術が、やがて私たちの病院で使われるカテーテルや、家庭のまな板(民生)へとスピンオフしていく。サメ肌技術は、この典型的なイノベーション・サイクルを体現しています。

結論:生物模倣(バイオミミクリー)が示す未来

サメ肌技術が私たちに示すのは、人類が「自然を征服する」のではなく、「自然から学ぶ(Biomimicry)」ことの圧倒的な力です。

4億5000万年という、私たちが想像もできないほどの時間をかけた進化のトライ&エラーは、サメの皮膚に「流体抵抗の最小化」と「汚染の物理的回避」という、二つの完璧な答えを刻み込みました。

私たちが21世紀に直面している「気候変動」「資源枯渇」「公衆衛生(AMR)」という最も困難な課題。そのエレガントな答えは、最新の研究室ではなく、太古の海を泳いでいたのです。

この設計思想はサメだけに留まりません。風力発電のブレード効率を上げるクジラのヒレの「こぶ」や、サメ肌と同じリブレット構造、騒音問題を解決したカワセミのくちばしと新幹線、染料を使わずに発色するモルフォ蝶の羽と繊維、そしてサメ肌と同様に抗菌性を持つセミの羽。

自然界は、私たちがまだ解読できていないソリューションの宝庫です。サメ肌は、その膨大な「青写真」の、ほんの1ページ目に過ぎないのかもしれません。

コメント