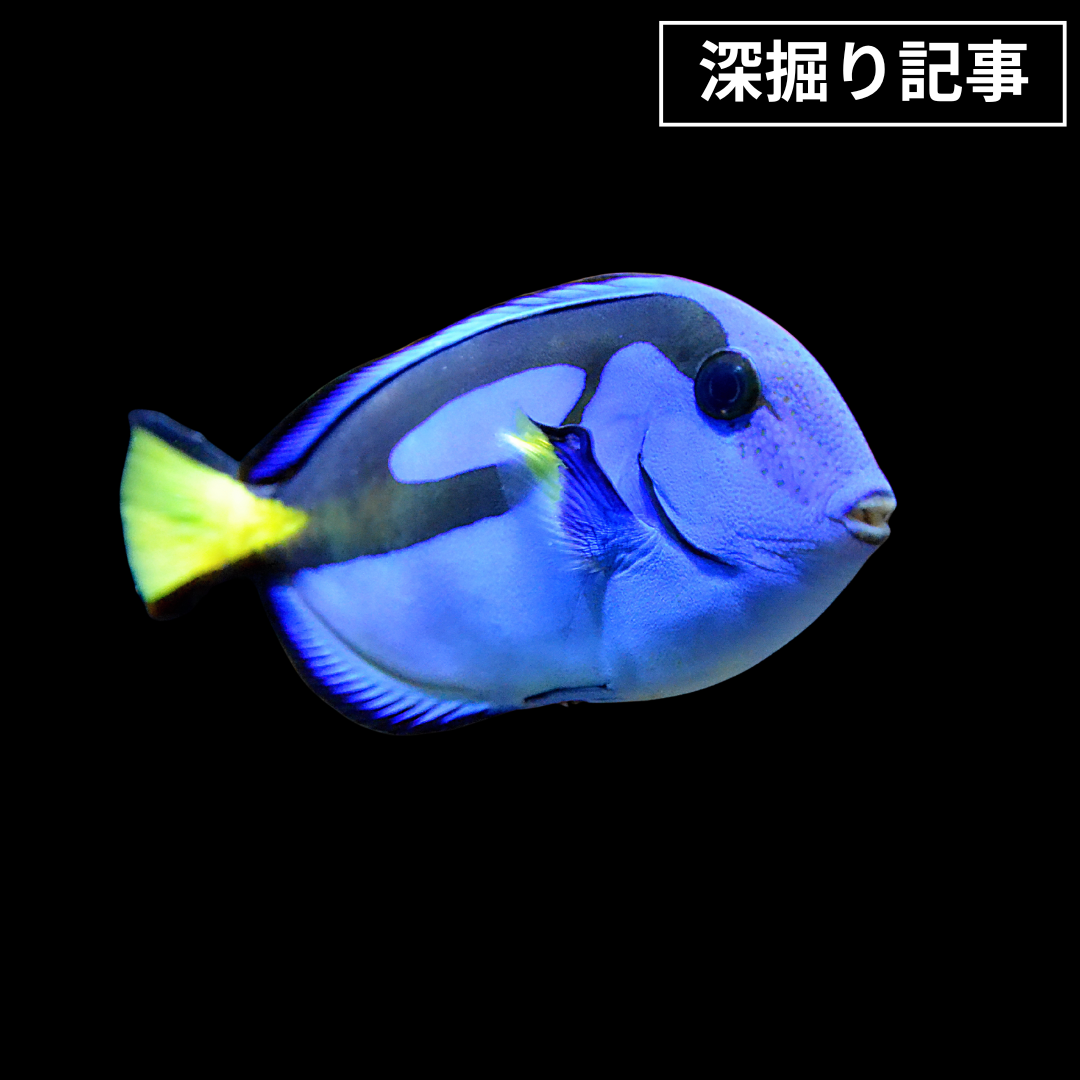

ナンヨウハギ(Paracanthurus hepatus)は、映画『ファインディング・ドリー』の「ドリー」として世界的に愛される一方、その裏側では深刻な生態学的問題に直面しています。この記事では、ナンヨウハギの美しい姿、サンゴ礁での重要な役割、観賞魚としての歴史、そして持続可能な未来に向けた科学の挑戦まで、その多面的な物語を深く掘り下げていきます。

第1章:類なき魚:分類学と自然史

1.1. リンネの台帳から銀幕まで:分類学的歴史と命名法

ナンヨウハギが初めて科学的に記載されたのは、近代分類学の父、カール・フォン・リンネによる1766年版の『自然の体系』でした。当初はTeuthis hepatusと名付けられましたが、現在の属名Paracanthurusは1863年に設立されました。

属名のParacanthurusはギリシャ語で「棘のある尾のそば」を意味し、尾の付け根にある鋭い棘(とげ)を的確に表しています。しかし、種小名のhepatusは「肝臓色の」を意味し、これはリンネの明らかな誤解でした。ご存知の通り、この魚は鮮やかなロイヤルブルーをしています。

この魚は世界中で多くの名前で知られています。

- パレットサージョンフィッシュ

- リーガルタン

- ロイヤルブルータン

- ヒポタン

- パシフィックブルータン

日本では「ナンヨウハギ」として親しまれています。なお、「ブルータン」という名前は、大西洋に生息する別種(アトランティックブルータン)との混同を招くことがあるため注意が必要です。

1.2. 生きた宝石の解剖学:形態と地理的変異

ナンヨウハギは、平たく側扁した楕円形の体型が特徴です。ロイヤルブルーの体に鮮やかな黄色の尾、そして目から背中にかけて伸びる黒い「パレット」模様は、一度見たら忘れられないでしょう。この青色は、虹色素胞(iridophores)という特殊な細胞によって生み出されています。

ニザダイ科の魚に共通する最大の特徴は、尾の付け根にあるカミソリのように鋭い尾棘です。これは防御や縄張り争いの際に使われる強力な武器です。

地理的変異:「イエローベリー」モルフ

ナンヨウハギには、生息地による明確な違いがあります。一般的に知られる太平洋産の個体は腹部が青いですが、インド洋(ケニア沖など)で採集される個体は、腹部が鮮やかな黄色をしており、「イエローベリー」と呼ばれ観賞魚市場で特に珍重されます。この違いは、将来的に亜種や別種として分類される可能性も秘めています。

| 形質 | 計測値 |

|---|---|

| 背鰭棘数 | 9 |

| 背鰭軟条数 | 19-28 |

| 臀鰭棘数 | 3 |

| 臀鰭軟条数 | 18-26 |

| 最大体長 | 31-38 cm |

| 平均体重 | 約600 g |

注:軟条数には出典間で差異が見られるため、範囲で記載。

1.3. インド太平洋の領域:生息環境と生態学的役割

ナンヨウハギは、東アフリカから南日本、グレートバリアリーフに至るまで、広大なインド太平洋のサンゴ礁に生息しています。特に、海流が強く透明度の高い、外洋に面したサンゴ礁を好みます。

幼魚は、ハナヤサイサンゴやミドリイシのような枝状サンゴを隠れ家として利用します。成魚は雑食性で、動物プランクトンに加え、サンゴの成長を阻害する糸状藻類を食べる重要な役割を担っています。これにより、サンゴ礁の健康が保たれるため、ナンヨウハギは生態系におけるキーストーン種(重要な役割を担う種)の一つと言えます。

第2章:パレットサージョンフィッシュの一生

2.1. 漂流生活:繁殖と発生

繁殖は、群れで水面に向かって急上昇し、卵と精子を放出する「放流放精」によって行われます。メスは一度に最大40,000個もの小さな浮遊性の卵を産みます。孵化した仔魚はプランクトンとして外洋を漂い、成長してからサンゴ礁に定着します。

野生下での寿命は30年を超えることもありますが、飼育下では病気への感受性が高く、8年から20年ほどと短くなる傾向があります。

2.2. 社会的なタン:野生と飼育下での行動

自然界ではペアや小さな群れで生活しますが、水槽のような限られた空間では、同種に対して非常に攻撃的になることがあります。そのため、家庭での飼育は単独が推奨されることが多いです。

2.3. 防御のレパートリー:「メス」と「死んだふり」の術

ナンヨウハギは、2つのユニークな防御行動で知られています。

- 尾棘による攻撃:脅威を感じると、尾の付け根にある鋭い棘を立て、尾を素早く振って相手を切りつけます。人間が不用意に触ると深い傷を負う可能性があります。

- 死んだふり(タナトーシス):ストレスを感じたり驚いたりすると、海底で横たわり、完全に動かなくなることがあります。これは捕食者を欺くための行動と考えられており、初めて見る飼育者をパニックに陥らせることがよくあります。

第3章:諸刃の剣:人間とナンヨウハギの関係

3.1. ガラスの箱の中の宝石:観賞魚としての魅力と課題

ナンヨウハギは、その美しさから1970年代から観賞魚として絶大な人気を誇ります。しかし、その飼育は決して簡単ではありません。

飼育の主な課題

- サイズ:最大30cm以上に成長するため、最低でも幅180cm(約700L)以上の大型水槽が必要です。

- 食性:免疫力を維持するため、植物性の餌(海苔やスピルリナ)が不可欠です。

- 病気への感受性:特に海洋性白点病(Cryptocaryon irritans)にかかりやすく、「白点病キャリア」とも呼ばれるほどです。水質の維持とストレス管理が極めて重要になります。

| パラメータ | 推奨値・注意点 |

|---|---|

| 最小水槽サイズ | 700L(幅180cm以上推奨) |

| 水温 | 24-27°C |

| 塩分濃度(比重) | 1.020-1.025 |

| pH | 8.0-8.4 |

| 食性 | 藻類を主食とする雑食性。植物性の餌が必須。 |

| 気性 | 同種に対して攻撃的。他種とは概ね温和。 |

| サンゴとの相性 | 注意すれば可能(Reef safe with caution)。 |

3.2. 「ドリー効果」:現代の神話の解体

2016年の映画『ファインディング・ドリー』公開時、ナンヨウハギの乱獲が懸念され、「ドリー効果」としてメディアで大きく報じられました。しかし、科学的な調査の結果、映画公開によってナンヨウハギの輸入量が大幅に増加したという事実は確認されませんでした。

この背景には、飼育の難易度や価格の高さが衝動買いの障壁となったことや、保全団体による事前の啓蒙キャンペーンが功を奏した可能性が考えられます。これは、メディアの情報と実際の消費者行動の関係性を示す興味深い事例です。

3.3. 色彩の代償:破壊的採集と持続可能性の危機

観賞魚取引の闇として、シアン化物漁の問題があります。これは、フィリピンやインドネシアなどの一部地域で行われる破壊的な漁法で、シアン化ナトリウムという毒物をサンゴ礁に散布し、魚を麻痺させて捕獲するものです。

この方法は、対象の魚だけでなく、サンゴや他の多くの海洋生物を無差別に殺し、サンゴ礁そのものを破壊します。シアン化物で捕獲された魚は内臓にダメージを負い、その多くが輸送中や販売後に死亡するため、非常に非倫理的かつ非持続可能な方法です。

第4章:養殖の最前線:持続可能な未来は可能か?

4.1. 2016年のブレークスルー:世界初の養殖成功

長年「養殖不可能な魚」とされてきましたが、2016年、フロリダ大学の研究チームが世界で初めてナンヨウハギの完全養殖に成功しました。成功の鍵は、孵化したばかりの微小な仔魚が食べられる、極めて小さなカイアシ類(プランクトンの一種)の培養技術を確立したことでした。

4.2. 研究室から愛好家へ:養殖個体の現状

この成功は画期的なものでしたが、商業化にはまだ大きな壁があります。複雑な飼育工程により生産コストが非常に高く、養殖された個体は野生採集個体の何倍もの価格になってしまうのが現状です。

現在、Biota社などから少数ながら養殖個体が市場に供給されていますが、シアン化物漁で採集された安価な個体に取って代わるには至っていません。養殖技術の向上とコストダウンが今後の大きな課題です。

第5章:アクアリウムを超えて:その他の科学的意義

5.1. 毒物学者の関心:サージョンフィッシュの毒

ナンヨウハギはヒレや尾棘に毒腺を持っています。その毒は人間に激しい痛みを引き起こすことがあり、新薬開発の観点から研究対象となる可能性を秘めています。

5.2. 危険な食事:シガテラ中毒のリスク

多くのサンゴ礁の魚と同様、ナンヨウハギもシガテラ毒を持つ可能性があります。これは、餌となる藻類に含まれる有毒なプランクトンが生物濃縮されることで発生する食中毒です。このリスクのため、ナンヨウハギは食用には適していません。

第6章:保全状況と展望

6.1. 「低懸念」という評価の裏にある脅威

IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストでは、ナンヨウハギは「低懸念(Least Concern)」に分類されています。これは、生息域が非常に広いためです。

しかし、この評価は、シアン化物漁による局所的な生態系破壊や、気候変動によるサンゴ礁の劣化といった深刻な脅威を覆い隠してしまいます。「低懸念」という言葉が、この魚が直面する本当の問題から人々の目を逸らさせてしまう危険性があるのです。

6.2. 持続可能な未来を描くために

ナンヨウハギとその生息地を守るためには、複合的なアプローチが必要です。

- 養殖技術の支援:コストを削減し、養殖個体を市場の主流にするための研究を続ける。

- 持続可能な採集の推進:シアン化物漁を根絶し、網で採集された個体を認証する仕組みを強化する。

- 情報に基づいた消費行動:飼育者は、その魚がどこから来たのかを意識し、責任ある選択をする。

- 生息地の保護:気候変動や汚染からサンゴ礁を守る広範な取り組みに参加する。

結論

ナンヨウハギは、美しさと脆さ、そして人間社会との複雑な関係を象徴する魚です。その未来を守ることは、単に一つの種を救うだけでなく、それが依存するサンゴ礁生態系全体の健全性を取り戻すことにも繋がります。科学的な知見に基づき、養殖技術の革新、持続可能な漁業の推進、そして私たち一人ひとりの賢明な選択が、この「生きた宝石」がこれからも青く輝き続けるための鍵となるでしょう。

コメント