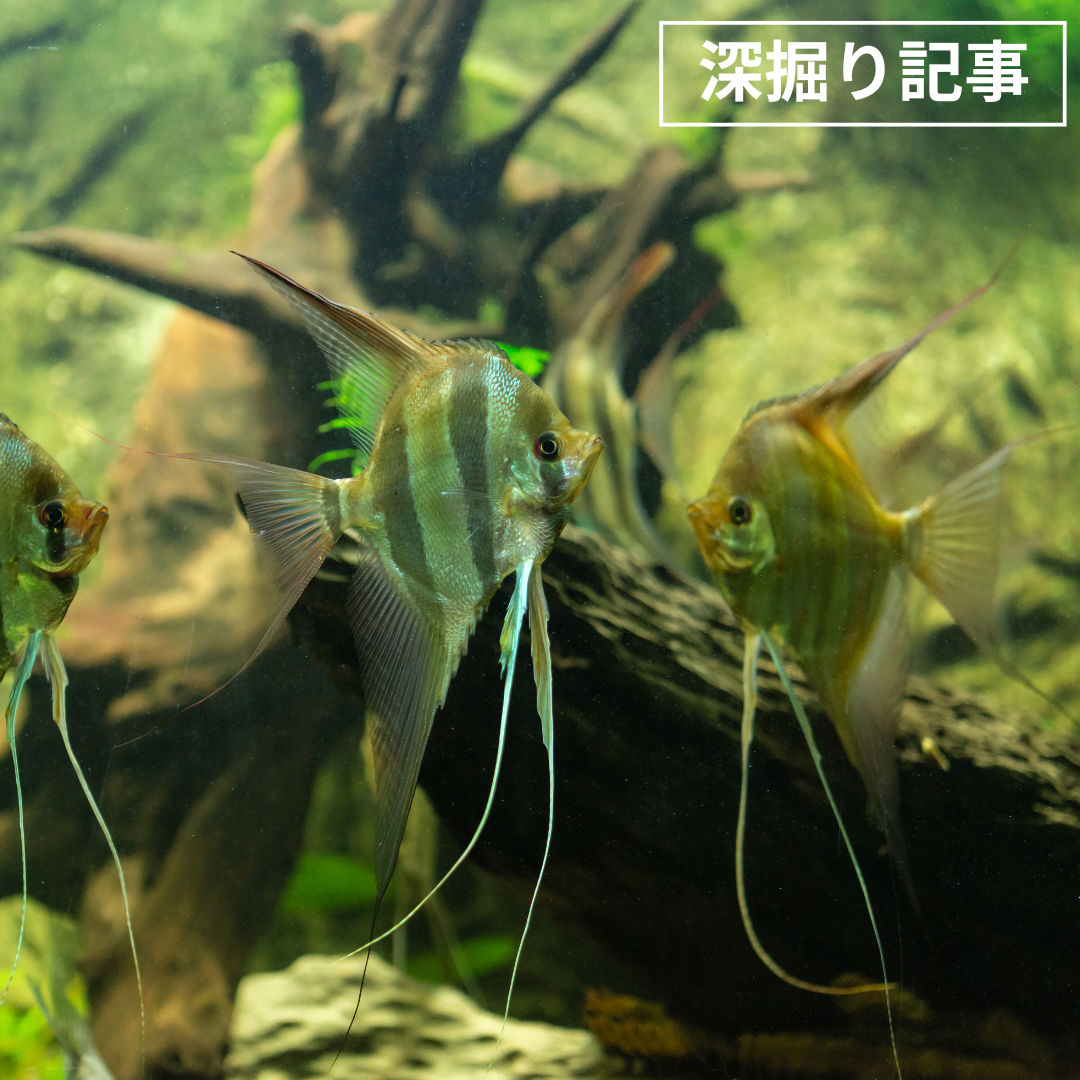

アルタムエンゼルフィッシュ、学名Pterophyllum altum。南米の大河にその身を潜めるこの魚は、淡水魚飼育の世界において、一つの到達点として知られている。著しく高く伸長する体躯は比類なき威厳を放ち、古くから多くの人々を魅了してきた。しかしその裏側には、特殊な生息環境、複雑な分類の歴史、そして飼育・繁殖における極めて高い壁が存在する。本稿は、この荘厳なる「エンゼルフィッシュの王」に関する知見を、歴史から最新の科学、そして飼育技術まで多角的に統合し、その全貌に迫るものである。

第1章 発見と分類体系

本章では、P. altumが科学の世界に登場してから現在に至るまでの分類学的な道のりを詳述する。その学名の由来を解き明かし、より一般的な近縁種との間で独立種か亜種かを巡って揺れ動いた複雑な分類史を整理する。

1.1. 正式な記載と分類

Pterophyllum altumは、動物界における以下の分類階級に位置づけられる。

- 界 (Kingdom): 動物界 (Animalia)

- 門 (Phylum): 脊索動物門 (Chordata)

- 綱 (Class): 条鰭綱 (Actinopterygii)

- 目 (Order): シクリッド目 (Cichliformes)

- 科 (Family): シクリッド科 (Cichlidae)

- 属 (Genus): Pterophyllum属

本種は、1903年にフランスの魚類学者ジャック・ペレグラン (Jacques Pellegrin) によって初めて科学的に記載された。その記載の基になった模式産地(タイプ・ローカリティ)は、ベネズエラのオリノコ川上流に注ぐアタバポ川 (Rio Atabapo) である。この時収集されたシンタイプ(共同基準標本)は、パリの国立自然史博物館 (MNHN) やロンドンの自然史博物館 (BMNH) など、複数の研究機関に保管されている。

学名の由来は、本種の形態的特徴を的確に捉えている。属名Pterophyllumは、ギリシャ語のpteron(翼、帆)とphyllon(葉)を組み合わせたもので、「翼のある葉」を意味する。これは、大きく伸長した背鰭と臀鰭が帆のように見えることに由来する。種小名altumはラテン語で「高い」または「深い」を意味し、ペレグランが記載時に近縁種Pterophyllum scalareとの明確な識別点として挙げた、著しく高い体高に直接言及したものである。

1.2. 論争の的となった分類史

P. altumの分類学上の地位は、発見から長らく安定しなかった。その歴史は、形態的特徴の解釈を巡る科学的議論の変遷を反映している。

当初、ペレグランによる1903年の記載以降、本種はエンゼルフィッシュ属の中で最も大きく、体高が高い独立種として広く認識されていた。しかし、1967年に発表されたレオナルド・P・シュルツ博士 (Dr. Leonard P. Schultz) による影響力のある属の再検討論文が、分類上の混乱の始まりとなった。シュルツは、P. altumを有効な種と認めつつも、その計数形質(鰭条数や鱗数など)の平均値がP. scalareよりも高いことは、単にオリノコ川上流という地理的に隔離された地域集団の変異、すなわち亜種レベルの差異である可能性を示唆し、その地位に疑義を呈した。

このシュルツの提起した疑問は、ウォーレン・E・バージェス博士 (Dr. Warren E. Burgess) によってさらに推し進められた。バージェスは1976年から1979年にかけて、シュルツの計数形質データに基づき、両者の差異は種を分けるほどのものではなく、地理的変異に過ぎないと結論づけた。そして彼は、P. altumをP. scalareのシノニム(同物異名)とし、オリノコ川およびネグロ川の個体群を亜種Pterophyllum scalare altumとして正式に分類したのである。この見解は、約10年間にわたり学術文献やアクアリウム業界で広く受け入れられた。

この分類学的混乱に終止符を打ったのが、スウェーデンの魚類学者スヴェン・O・クランダー博士 (Dr. Sven O. Kullander) による1986年の南米産シクリッドに関する包括的な再検討であった。クランダーは、形態学的および計数形質的証拠を再評価し、P. altumおよびP. leopoldiはそれぞれ明確な識別形質を持つ独立した有効種であると結論づけた。一方で、P. eimekeiなどの他の提案名はP. scalareのジュニアシノニム(後発異名)であると整理した。このクランダーによる分類体系は、その後の分子系統学的研究によっても支持され、現在では国際的に広く受け入れられている。

この分類史の変遷は、単なる学術的な議論に留まらず、観賞魚市場に具体的な影響を及ぼした。特に、バージェスによってP. scalare altumという亜種名が提唱されたことで、「スカラレ種の中にアルタムというフォーム(型)が存在する」という考えが広まった。この背景があったからこそ、1990年代以降にペルーのナナイ川 (Rio Nanay) から体高の高い野生型のP. scalareが市場に登場した際、その外見的特徴から「ペルーアルタム」という商業名が付けられることになった。この名称は、真のP. altumが持つ高い名声と市場価値を利用しようとする商業的意図と、当時の分類学的な曖昧さが結びついた結果生まれたものである。クランダーによって分類が整理された後もこの商業名は定着し、今日に至るまでアクアリストの間で混乱を生み続ける一因となっている。このように、科学的な分類の歴史は、市場における呼称や消費者の認識形成に直接的な影響を与えているのである。

第2章 比較生物学と形態

本章では、P. altumを他のエンゼルフィッシュと正確に識別するための決定的なガイドを提供する。形態学的特徴と計数形質データを統合し、明確な診断基準の枠組みを構築する。

2.1. Pterophyllum altumの形態学的診断

P. altumは、その形態において他のどの近縁種とも一線を画す、数多くの顕著な特徴を持つ。

全体的な形態

体は極端に側扁した円盤状で、背鰭と臀鰭が垂直方向に著しく伸長する。本種は属内最大種であり、野生個体では鰭の先端から先端までの体高が38 cmから最大50 cmに達したという報告もある。飼育下でも40 cmに達することが知られている。標準体長は最大18 cm程度である。

診断的特徴としての頭部形状

最も信頼性の高い識別形質は、鼻孔の上部に見られる明瞭で鋭角的な窪み、すなわち「眼上部の凹み (supraorbital indention)」である。この特徴は真のオリノコ産P. altumには一貫して存在し、P. scalareとの交雑個体では不明瞭であったり、欠落していたりすることが多い。

色彩と斑紋

基調色は銀色で、その上に3本の幅広く顕著な赤褐色の垂直帯が走る。成熟した個体や興奮した個体では、鰭や体側に赤い条線や斑点が現れることがある。また、興奮時には鰓蓋に黒い斑点が現れることもある。ドイツの著名なブリーダーであるサイモン・フォーケル (Simon Forkel) は、本種の持つ黄金色がかった茶色の色調を強調している。

2.2. 属内における識別形質

Pterophyllum属には現在3種が有効種として認められており、それぞれ明確な識別点が存在する。

P. altum と P. scalare

P. altumは、より高い体高、より伸長する各鰭、そして前述の顕著な眼上部の凹みによってP. scalareと区別される。計数形質においては、シュルツ (1967) がP. altumはP. scalareに比べて背鰭と臀鰭の軟条数、側線鱗数、そして脊椎骨数の平均値が高いことを指摘している。近年の遺伝子解析では両種間に92%の塩基配列同一性が示されており、形態的な差異にもかかわらず、遺伝的には非常に近縁であることが示唆されている。

P. altum と P. leopoldi

P. leopoldiは属内最小種であり、最も体高が低くコンパクトな体型を持つ。頭部の輪郭は眼上部の凹みを欠き、直線的である。最も明確な識別点は、第4垂直帯の上端、背鰭基底部に存在する黒い斑点である。

「ペルーアルタム」の正体

観賞魚市場で「ペルーアルタム」として流通する魚は、P. altumではない。これはペルーのナナイ川 (Rio Nanay) に生息するPterophyllum scalareの地域変異個体群である。多くの改良品種のエンゼルフィッシュに比べて体高が高い傾向があるものの、真のP. altumが持つ明瞭な眼上部の凹みは存在せず、遺伝的にもP. scalareに分類される。

| 形質 | Pterophyllum altum | Pterophyllum scalare | Pterophyllum leopoldi |

|---|---|---|---|

| 眼上部の凹み | 顕著で鋭角的 | わずかに存在、または欠如 | 欠如、直線的な輪郭 |

| 背鰭軟条数 | 平均値が高い (例: 約28.6) | 平均値が低い | (データなし) |

| 臀鰭軟条数 | 平均値が高い (例: 約29.7) | 平均値が低い | (データなし) |

| 側線鱗数 | 平均値が高い (例: 約40-42.6) | 35-45 | 29-35 |

| 脊椎骨数 | 平均値が高い | 平均値が低い | (データなし) |

| 特徴的な斑紋 | なし | なし | 背鰭基底に黒色斑 |

| 最大体高 | 最大50 cm | 約25-30 cm | 約25 cm |

注: P. altumの計数形質はバージェス (1979) が引用したシュルツのデータに基づく。P. scalareとP. leopoldiの側線鱗数は出典に基づく。本表は提供された資料から得られる最良のデータを統合したものである。

第3章 生態と自然史

本章では、野生のアルタムエンゼルフィッシュが生息する世界を深く探求し、その高度に専門化された生息環境、生態系内での地位、そして自然下での行動様式を詳述する。

3.1. 分布とブラックウォーター環境

地理的分布

本種は、オリノコ川中上流域およびネグロ川上流域に厳密に分布が限られている。この範囲は、コロンビア南東部、ベネズエラ南部、そしてブラジル最北端にまたがる。主要な生息河川として、アタバポ川やイニリダ川などが知られている。

ブラックウォーター環境

本種は、水の流れが緩やかで透明度の高いブラックウォーターに生息する。ブラックウォーターとは、陸地の枯れた植物から溶け出したタンニンやフミン酸を豊富に含むことで、紅茶のような褐色を呈する水質を指す。この特殊な水質は、独特な化学的環境を生み出している。

- 極端な酸性: pHは4.5から6.2という非常に低い範囲で変動する。

- 極端な軟水: 水の硬度 (dH) は1から5と非常に低く、導電率はほぼゼロに近い。

- 高温で安定: 水温は熱帯性で、年間を通して26°Cから31°C (78-84°F) の範囲で安定している。

生息環境の構造

本種は、構造的に複雑な環境、特に水深が2メートルを超えない川岸近くで発見されることが多い。水中に沈んだ木の根や倒木、岸辺の密生した植生などを隠れ家として利用する。調査探検においても、本種は開けた場所に出ることはほとんどなく、常に倒木や大きな岩の間などの物陰に潜んでいる様子が観察されている。

3.2. ビオトープ:共存する動植物

P. altumが生息する環境は、同様の特殊な水質に適応した多様な生物相によって特徴づけられる。

| 科 | 種 | 一般名 |

|---|---|---|

| Cichlidae | Mesonauta egregius/insignis | フラッグシクリッド |

| Cichlidae | Crenicichla sp. cf. lugubris “Atabapo” | パイクシクリッド |

| Cichlidae | Uaru fernandezyepezi | ウアル |

| Cichlidae | Heros sp. | セベラム |

| Cichlidae | Satanoperca daemon | サタノペルカ・ダエモン |

| Cichlidae | Apistogramma lineata | ドワーフシクリッド |

| Cichlidae | Dicrossus gladicauda | チェッカーボードシクリッド |

| Characidae | Paracheirodon axelrodi | カージナルテトラ |

| Characidae | Hemiodus gracilis | ヘミオダス・グラシリス |

| Characidae | Crenuchus spilurus | セイルフィン・テトラ |

| Loricariidae | Acestridium discus | ツイッグ・キャットフィッシュ |

| Loricariidae | Dekeyseria sp. (L052) | フラウンダー・プレコ |

| Loricariidae | Pseudolithoxus anthrax (L235) | フライスポット・プレコ |

3.3. 野生での生活:食性、行動、繁殖

食性と捕食戦略

P. altumは待ち伏せ型の肉食性捕食者である。その食性は、水中の植生や根の間に生息する小魚、大型無脊椎動物、昆虫、甲殻類などから構成される。胃内容物の詳細な分析は限られているが、病理組織学的研究からは、蚊の幼虫 (Culex spp.) のような節足動物を捕食していることが示唆されている。

社会行動

本種は、特に若魚の時期には小さな群れを形成して生活することが多い。成長するにつれて、一夫一婦制の長期的なペアを形成する。通常は温和な性質だが、繁殖期には縄張りを主張し、攻撃的になる。

繁殖

P. altumは、シクリッドに典型的な、高度に発達した両親による育児を行う基質産卵魚である。浸水林の広い植物の葉に産卵することを好むP. scalareとは異なり、P. altumは適度な水流のある場所で、水中に沈んだ木の根や枝に産卵するという明確な選好性を示す。産卵は、水位を上昇させて生息域を拡大させる季節的な雨によって誘発されることが多い。

P. altumの生息環境であるブラックウォーターの極端な化学的純度(低pH、ほぼゼロの硬度、高濃度のタンニン)は、単なる水質パラメータ以上の深い意味を持つ。このような環境は、病原性細菌や寄生虫の密度が本質的に低い。このことが、より微生物密度が高い環境に生息する魚種と比較して、P. altumがそれほど堅牢ではない、あるいは「無防備な」免疫系しか持たないという進化的な結果をもたらした可能性が高い。進化の過程において、病原体の少ない環境では、強力で複雑な免疫システムを発達させ、維持するための淘汰圧が弱かったと考えられる。そのため、野生採集された個体が観賞魚の流通過程に入ると、pHが中性に近く、細菌数がはるかに多い環境に晒されることになる。その結果、彼らの「無防備な」免疫系は圧倒され、エロモナス症やカラムナリス症といった細菌感染症に対する高い罹患率や、輸送中の死亡率の高さにつながる。この事実は、P. altumの飼育の難しさを、単なる水質適応の問題としてではなく、彼らの進化した生理機能と一般的な飼育環境との間の根本的な「免疫学的なミスマッチ」として捉え直すことを可能にする。そして、紫外線殺菌灯の使用や酸性環境の維持といった予防的措置が、なぜ長期的な成功のために不可欠であるかを論理的に説明するものである。

結論

荘厳なる王の未来

Pterophyllum altumは、その特異なブラックウォーターのニッチに完璧に適応した、高度に専門化されたシクリッド科魚類である。本モノグラフを通じて、その分類学上の謎に満ちた発見当初から、アクアリウムホビーの象徴的存在として称賛される現在までの道のりを明らかにした。その極端な形態は、垂直構造物が密集する生息環境における隠蔽と機動性のための洗練された進化の産物であり、その繊細な性質は、病原体の少ない清浄な原産地の水質への適応が、一般的な飼育環境との免疫学的なミスマッチを生じさせていることに起因する。

本種の未来は、二つの重要な潮流の交差点にある。一つは、野生個体群とその生息地、そしてそれに依存する地域社会の生活の保全である。観賞魚としての高い価値が、皮肉にも環境破壊に対する経済的な防波堤として機能するという「採集による保全」のパラドックスは、持続可能な利用のあり方を考える上で重要な示唆を与える。もう一つは、飼育下繁殖技術の目覚ましい進歩である。これにより、より多くの愛好家がこの荘厳な魚の飼育に挑戦できるようになると同時に、野生個体群への依存を軽減する可能性が生まれている。

野生個体群の持続可能な管理と、養殖技術のさらなる発展という二つの柱が両立することで、Pterophyllum altumは、その神秘性と威厳を失うことなく、未来の世代のアクアリストたちにもその姿を見せ続けてくれるであろう。この魚の存在は、自然界の精緻な適応の驚異と、人間と自然との持続可能な関係構築の重要性を、我々に静かに、しかし力強く語りかけている。

コメント