ラジオ風動画です。(25/11/14 20時以降から閲覧可能です。)

https://youtu.be/okVPkVtpUEc

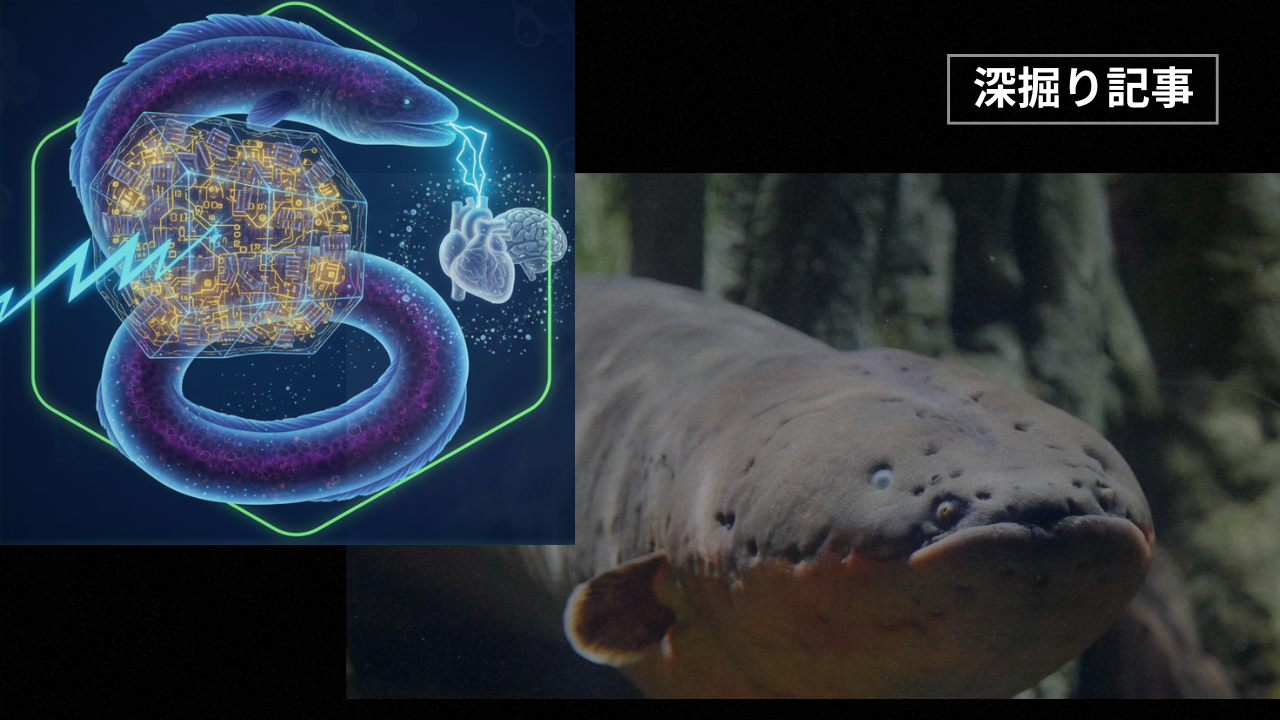

Part 1: 生物学的設計図 — 電気ウナギの発電器官(エレクトロサイト)の解体新書

生物の進化は、時として工学的な常識を遥かに超える驚異的なシステムを構築する。その最たる例が、南米のアマゾン川流域などに生息する電気ウナギ(学名: Electrophorus electricus)である。この生物は、最大で 860V という、生物が生成するとは信じがたい高電圧を発生させ、捕食や防御に利用する。この能力を工学的に模倣し、安全で柔軟な次世代バッテリーを開発する研究が、本レポートの主題である。その模倣のレベルは、単なる形状の模倣(バイオミミクリー)ではなく、「仕組みそのもの」の完全な工学的複製(バイオミメティック)である。

この驚異的な能力を理解するためには、まず生物学的な設計図を解明する必要がある。

1.1. 800ボルトを生む「生体電池」の構造

電気ウナギの発電能力は、その体長の約80%を占める広大な「発電器官」に由来する。この器官は、筋肉細胞が高度に特殊化して生まれた「発電細胞(Electrocyte)」と呼ばれる、薄い円盤状の細胞で構成されている。

このシステムの核心は、その配置にある。数千個(研究によれば6,000個以上)もの発電細胞が、工学的なバッテリーパックと全く同じ原理で接続されている。

- 直列接続(Series): 電圧を高めるため、数千個の細胞が頭から尾に向かって一列に並ぶ。

- 並列接続(Parallel): 電流を増やすため、その「直列の列」自体が複数、並列に束ねられている。

つまり、電気ウナギの体内には、数千の微小な生体電池が直列・並列にマトリクス状に配置された、極めて高度な電源システムが内蔵されているのである。工学がまず模倣の対象としたのは、このうち「高電圧」を生み出すための直列構造であった。

1.2. 発電の化学的原理:イオン勾配(イオン濃度差)

では、個々の発電細胞はどのようにして電気を発生させるのか。そのエネルギー源は、ガソリンやリチウムではなく、細胞膜を隔てた「イオンの濃度差(イオン勾配)」である。

- 静止状態(充電状態): 発電していない時、発電細胞は細胞膜にある「イオンポンプ」を使い、エネルギー(ATP)を消費してイオンを積極的に汲み出す。その結果、細胞の内側はカリウムイオン(K+)が高濃度に、外側(体液)はナトリウムイオン(Na+)が高濃度に保たれる。この状態では、イオンを選択的に通す「イオンチャネル」は閉じており、イオンは混ざり合わない。膜の両側には、約 150mV の電位(ポテンシャルエネルギー)が蓄積されている。

- 発火状態(放電状態): 脳からの神経信号(アセチルコリン)が発電細胞に到達すると、それがトリガーとなり、数千個の細胞のイオンチャネルが「一斉に」開く。この瞬間、濃度差に従って Na+ が猛烈な勢いで細胞内に流れ込み、K+ が細胞外に流れ出す。このイオンの「滝」のような流れこそが電流であり、各細胞で電位差を発生させる。

この微小な電圧(約 150mV)も、数千個が直列に接続されることで足し合わされ、150mV × 6,000個 = 900V 近い圧倒的な高電圧へと増幅される。

工学的にこの「仕組み」をコピーするとは、すなわち以下の3点を、人工の材料で再現することを意味する。

- Na+ と K+ のような「イオン濃度差」を維持する区画。

- イオンを選択的に透過させる「イオンチャネル」に相当する膜。

- 数千のユニットを「一斉に」起動させ、高電圧を得る仕組み。

Part 2: ブレークスルー I (2017年) — 「高電圧の壁」の突破と「ミウラ折り」

電気ウナギの原理を工学的に再現する試みにおいて、金字塔とされる研究が2017年に発表された。この研究は、「どうやって数千のゲルを積層し、ウナギのような高電圧を得るか」という最大の課題に、驚くべき方法で応えた。

2.1. 達成者(どこのだれが):スイス・フリブール大学とミシガン大学

この分野を切り開いたのは、スイスと米国の国際共同研究チームである。

- 発表論文: 2017年12月、科学誌 Nature に掲載された論文「An electric-eel-inspired soft power source from stacked hydrogels」(積層ハイドロゲルによる電気ウナギに着想を得たソフト電源)。

- 主導研究者: Michael Mayer(マイケル・メイヤー)教授。スイス・フリブール大学 Adolphe Merkle Institute(アドルフ・メルクル研究所)の生物物理学者。

- 共同研究機関: 米国ミシガン大学(化学工学、材料科学)、およびカリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)。

2.2. 工学的模倣(1):4種のゲルで「人工エレクトロサイト」を創る

Mayer教授らは、電気ウナギの「発電細胞(エレクトロサイト)」と「イオンチャネル(選択的膜)」、そして「イオン勾配」を、4種類の異なるポリアクリルアミド・ハイドロゲル(ゼリー)を用いて工学的に再現した。

- ゲルA(高濃度区画): 高濃度の塩化ナトリウム(NaCl)を含む中性ゲル。ウナギの細胞外液(高 Na+)に相当する。

- ゲルB(低濃度区画): 低濃度の塩化ナトリウム(ほぼ純水)を含む中性ゲル。ウナギの細胞内液(高 K+ との対比)に相当する。

- ゲルC(陽イオン選択膜): 負電荷を持つ高分子ゲル。このゲルは、陽イオン(Na+)のみを選択的に透過させ、陰イオン(Cl–)を遮断する。

- ゲルD(陰イオン選択膜): 正電荷を持つ高分子ゲル。このゲルは、陰イオン(Cl–)のみを選択的に透過させ、陽イオン(Na+)を遮断する。

研究チームは、「A-C-B-D」の順序でこれら4つのゲルを1ユニットとして積層した。これにより、高濃度(A)と低濃度(B)の間に存在するイオン濃度差(化学ポテンシャルエネルギー)を、CとDの選択膜がイオンの流れを制御することで、電気エネルギー(電圧)に変換する「人工発電細胞」が完成した。

2.3. 工学的模倣(2):「ミウラ折り」による一斉起動(発火)

しかし、最大の課題は「どうやって数千個のユニットを直列に接続し、同時に起動させるか」であった。電気ウナギは、これを精緻な「神経系」で制御し、数千の細胞をほぼ同時に発火させる。

もし、ゲルを単に積層して接着するだけでは、接触した瞬間からイオンの移動が始まり、エネルギーは徐々に漏れ出してしまう(自己放電)。使用したい時には、すでに電池が空になっているだろう。ウナギのように「静止状態」を保ち、必要な時だけ「発火」させる工学的な仕組みが必要だった。

ここで研究チームが採用したのが、日本の宇宙物理学者である三浦公亮氏が考案した「ミウラ折り(Miura fold)」であった。

- メカニズム:

- 印刷(静止状態へ): まず、4種類のゲル(研究では2,449個の液滴を使用)を、ミウラ折りのパターンでレーザー刻印された2枚のプラスチックシート上に精密に印刷する。

- 折畳(静止状態): このシートをミウラ折りに従って折り畳む。この状態では、ゲル同士は接触しておらず、イオンは流れない。電力は消費されず、エネルギーが温存される。

- 展開(発火状態): シートに圧力をかける、あるいは引き伸ばして展開する。ミウラ折りの特性により、全2,449個のゲルが、設計通りの順番(直列)で、かつ一瞬で同時接触する。

この「ミウラ折り」による一斉起動こそ、電気ウナギの「神経による一斉発火」を見事に工学的に翻訳したものであった。この技術により、研究チームは「接触前の電力散逸を回避する (circumventing power dissipation before contact)」という、この分野で最も困難な壁の一つを突破した。これは、単なる形状の模倣ではなく、「システムの動作原理」そのものの模倣であった。

2.4. 達成性能と特性

このミウラ折りを用いた人工発電器官は、以下の性能を達成した。

- 電圧: 開放電圧(回路を開いた状態)で 110V を記録した。

- 電力密度: 27 mW/m2。電気ウナギ(最大 100W を放つ)と比較すると、電圧は高いものの、取り出せる電流は非常に小さい(低電力)。

- 特性: システム全体が、柔らかいハイドロゲルと塩水、柔軟なシートで構成されているため、ソフトで、柔軟性があり、透明であった。

Mayer教授は、この技術が「毒性、大きさ、頻繁な再充電といったバッテリーの問題」なしに、将来的にペースメーカーのような体内埋め込み型デバイスの電源として利用できる可能性があると述べた。この研究は、電気ウナギの模倣が、単なる学術的好奇心ではなく、実用的な高電圧ソフト電源への道を開くことを証明した。

Part 3: ブレークスルー II (2024年) — 「機械的柔軟性」の獲得

2017年のMayer教授らの研究(Part 2)は、「高電圧」を達成する「システム」の模倣に成功した。しかし、彼らのシステムはプラスチックシートとゲルで構成されており、「伸縮性」という点では、生物のしなやかな組織には程遠かった。

電気ウナギの発電器官は、筋肉組織そのものである。電源が体内で安全に機能するためには、高電圧であると同時に、生体組織のように「引き伸ばされ、捻られ、自己修復する」機械的な柔軟性が不可欠である。この課題に真正面から取り組んだのが、ケンブリッジ大学の研究チームである。

3.1. 達成者(どこのだれが):ケンブリッジ大学

2017年の研究から約7年後、機械的物性を飛躍的に高めた「ゼリー電池」が発表された。

- 発表論文: 2024年7月、科学誌 Science Advances に掲載された論文「Highly stretchable dynamic hydrogels for soft multilayer electronics」(ソフト多層エレクトロニクス向けの超高伸縮性動的ハイドロゲル)。

- 主導研究者: Stephen O’Neill(スティーブン・オニール)氏(筆頭著者、博士課程学生)、Dr. Jade McCune(ジェイド・マキューン)氏、Prof. George Malliaras(ジョージ・マリアラス)氏、そして Prof. Oren Scherman(オーレン・シャーマン)氏(研究主導者)。

- 研究機関: 英国 ケンブリッジ大学(Yusuf Hamied化学科、工学科)。

3.2. 課題:「導電性」と「伸縮性」のパラドックス

Scherman教授らが直面した壁は、材料科学における根本的なトレードオフ(二律背反)であった。「導電性が高い材料は、伸縮性が低い」という問題である。

金属や導電性ポリマーは、引き伸ばされると内部構造が破壊されたり、断面積が減少したりして、電気抵抗が急激に上昇する(導電性が低下する)。一方で、ゴムのように非常によく伸びる材料(中性の高分子ゲルなど)は、通常、電荷を運ぶイオンや電子を持たないため、電気が流れない。生体組織のような「高い導電性」と「高い伸縮性」の両立は、極めて困難な課題であった。

3.3. 解決策:「分子の手錠(Molecular Handcuffs)」

ケンブリッジ大学のチームは、このパラドックスを「超分子化学(Supramolecular chemistry)」というアプローチで解決した。

- (1) 導電性の確保: まず、ハイドロゲル(主成分は60%以上の水)を構成するポリマー自体に電荷を持たせた(イオン性ポリマー)。これにより、ゲル自体が水中のイオン(Na+ や Cl– など)を活発に運ぶ「導電体」となる。

- (2) 伸縮性の確保(核心部): 問題は、異なる特性を持つゲル(例えば、Mayer教授が用いた4種のゲルのようなもの)を積層し、接着する方法であった。強力な接着剤で固定すれば、引き伸ばした際に境界面で剥がれてしまう。

ここでチームは、「ククルビツリル(Cucurbiturils)」という樽型の分子を用いた。

メカニズム: このククルビツリル分子は、まるで「分子サイズの手錠(Molecular Handcuffs)」のように振る舞う。一層目のゲルから伸びるポリマー鎖の末端と、二層目のゲルから伸びるポリマー鎖の末端を、この樽型分子が両側から「カチッ」と掴んで強固に結合する。

この結合の鍵は、それが「可逆的(Reversible on/off interactions)」であることだ。ゲルが外部から力で引き伸ばされると、一部の「手錠」は無理に抵抗せず、一時的に外れる。しかし、そのすぐそばで、外れた「手錠」が別のポリマー鎖を即座に掴み直す(動的架橋)。

この動的な結合メカニズムにより、材料全体としては「強い力で接着している」にもかかわらず、「極めて柔軟に変形できる」という、相反する特性を両立させることに成功した。これが、彼らの呼ぶ「超分子ポリ(イオン)ネットワーク(Supramolecular poly(ionic) networks, SPINs)」の正体である。

3.4. 達成性能と特性

この新素材が可能にした「ゼリー電池」の性能は、従来の常識を覆すものであった。

- 伸縮性: 1500%(元の長さの15倍)以上という驚異的な伸縮性を達成した。これは、先行研究の「10倍」をも上回る数値である。

- 導電性: 非常に高いイオン導電性(最大 0.1 S cm-1)を達成し、引き伸ばされても導電性を失わなかった。

- 自己修復性: 材料が切断されても、30秒以内に回復する能力が確認された。

- 電圧: この伸縮性ゲルを用いて、Mayer教授らの研究(Part 2)と同様のイオン勾配バッテリーを構築。単一のセル(高濃度ゲルと低濃度ゲルのペア)で約 115mV から 125mV の電圧を発生させた。さらに、8つのバッテリーパックを直列に接続することで、73.33V の高電圧出力を達成した。

最も重要な点は、このバッテリーが50%引き伸ばされた状態でも、安定した電圧出力を維持したことである。

2017年のMayer教授の研究が電気ウナギの「システム(高電圧積層)」を模倣したのに対し、2024年のScherman教授の研究は電気ウナギの「身体(柔軟な生体組織)」を模倣したと言える。ユーザーが思い描く「伸縮し、高電圧を出す」理想の電池は、これら二つのブレークスルーの融合、すなわち「Mayerのシステム」を「Schermanの素材」で構築することによって、その実現が確実なものとなった。

Part 4: ブレークスルー III (2023-24年) — 「生体埋め込み」と「生分解性」への道

高電圧の「システム」(Part 2)、伸縮自在の「素材」(Part 3)と並行して、第3の研究グループが「医療応用」、特に「体内での安全性」と「生分解性(溶ける)」という特性を追求していた。電気ウナギの模倣が、いかにしてペースメーカーのような具体的な医療機器へと繋がっていくのか、その決定的な道筋を示したのが、オックスフォード大学の研究チームである。

4.1. 達成者(どこのだれが):オックスフォード大学

この医療応用のブレークスルーは、非常に微小なスケールでのバッテリー開発によって達成された。

- 主導研究者: Dr. Yujia Zhang(張 鈺嘉、ユジャ・チャン、現・助教授)、および Prof. Hagan Bayley(ハーガン・ベイリー)教授。

- 研究機関: 英国 オックスフォード大学(化学科、薬理学科)。

- 発表論文: 2023年8月に Nature 誌、および2024年10月に Nature Chemical Engineering 誌に掲載された一連の研究。

4.2. 工学的模倣(2023 Nature):細胞膜で隔てた「液滴バッテリー」

Zhang博士らの最初の(2023年 Nature)アプローチは、Mayer教授(Part 2)のコンセプトを、文字通り電気ウナギの「細胞」のサイズにまで極限まで小型化し、その構造をより忠実に模倣するものであった。

- メカニズム: ナノリットル(10億分の1リットル)サイズの導電性ハイドロゲルの「液滴(Droplet)」を鎖状に並べる。

- 模倣の核心: 電気ウナギの発電細胞(エレクトロサイト)が「細胞膜」で互いに分離されているのと同じように、Zhang博士らは各液滴を「脂質二重層(Lipid Bilayer)」(細胞膜の主成分)で分離した。

- イオン勾配: 液滴チェーンの両端を「高塩分濃度」、中央を「低塩分濃度」に設定し、エネルギー源となる電位勾配を作り出す。

- 起動方法: このシステムを約 4°C に冷却すると、脂質二重層の膜が物理的に破れ、全ての液滴が連結。蓄えられていたイオンが一気に流れ、発電が開始される(発火する)。

達成: この微小な電源は、ex-vivo(生体外)で取り出されたマウスの脳組織の神経活動を、電気的に変調させる(コントロールする)ことに成功した。これは、電気ウナギの原理が、脳のようなデリケートな生体組織と直接インターフェース可能であることを示した画期的な成果であった。

4.3. 究極の医療応用(2024 Nature Chemical Engineering):生分解性Li-ion電池

2023年の研究は、ウナギの模倣が「原理的に正しい」ことを証明した。しかし、イオン勾配のみに頼る電源は、神経信号の変調には十分でも、ペースメーカーのような医療「機器」を長時間駆動させるには、エネルギー密度(持続時間)が不足していた。

そこでZhang博士らは、2024年の研究で、極めて実用的かつ賢明な「方向転換」を行った。

それは、「ソフトなハイドロゲル液滴」という生体適合性の高い形状(Form factor)はそのままに、中身の発電化学(Chemistry)を、高エネルギー密度である「リチウムイオン(Li-ion)」に置き換えるというハイブリッドな発想であった。

- メカニズム: 生体適合性(Biocompatible)が極めて高い「シルク(絹)ハイドロゲル」の微小液滴を用いて、世界最小のソフトな「リチウムイオン電池」を構築した。

- 特性: このシルクゲルLi-ion電池は、光によって起動を制御可能、再充電可能であることに加え、決定的な特性を持っていた。それが「生分解性(Biodegradable)」である。

- 達成: この超小型・生分解性リチウムイオン電池は、従来型のリチウムイオン電池よりも高いエネルギー密度を持ち、in-vivo(生体)実験において、マウスの心臓のペーシング(拍動制御)および除細動に成功した。

この研究の意義は計り知れない。現在のペースメーカーが抱える最大の課題は、内蔵された「硬い」リチウムイオン電池の寿命(5〜10年)であり、患者は電池交換のためだけに、複数回の再手術(胸部の切開)という身体的・精神的負担を強いられる。

Zhang博士らの「溶ける」バッテリーは、この「電池交換のための再手術」という概念そのものを、将来的に不要にする可能性を示した。ユーザーの「電気ウナギがペースメーカーの電源に」というストーリーは、これら複数の研究グループによる、異なるアプローチの積み重ねによって、現実のものとなりつつある。

Part 5: 徹底比較 — なぜ「ゼリー電池」はリチウムイオンを超えるのか

ハイドロゲル(ゼリー)バッテリーは、なぜ既存の技術、特にエネルギー貯蔵の王者であるリチウムイオン電池(Li-ion)が抱える課題を解決できると期待されているのだろうか。その理由は「安全性」と「生体適合性」という2つの側面に集約される。

5.1. 安全性:「燃えない・漏れない」

- リチウムイオン電池(従来型): 最大のアキレス腱は「安全性」である。電解質として、可燃性の高い「有機溶媒」を使用している。そのため、過充電、製造上の欠陥、あるいは物理的な損傷(例えば、穿刺(せんし)や衝突)によって内部がショートすると、熱暴走を起こし、発火・爆発するリスクが常につきまとう。また、電解質には有毒なフッ素化合物(例:六フッ化リン酸リチウム, LiPF6)が含まれており、これが漏れ出すことも大きな懸念事項である。

- ハイドロゲル電池(ゼリー電池): 電解質が「水」を主成分とする「水系電解質」である。そのため、本質的に不燃性(Non-flammable)である。さらに、電解質は液体ではなく、高分子ネットワークに保持された「ゼリー(ゲル)」状態であるため、物理的に損傷しても液漏れしにくい。

実証: 実際に、ハイドロゲルを用いたソフトLi-ion電池の安全実験では、カッターで切断されても、針で複数回貫通されても、電解液の漏出や発火を起こさず、動作を継続したり、自己修復したりする能力が報告されている。この物理的な堅牢性と化学的な安全性は、常に身体と密着するウェアラブルデバイスや、体内に埋め込む医療機器において、決定的な優位性となる。

5.2. 生体適合性:「硬くない・錆びない」

- 従来型(ペースメーカーなど): 現在の体内埋め込み機器は、内部の精密な電子機器とバッテリーを、生体組織から隔離するために、「チタン」などの硬い「金属」筐体で厳重に密閉されている。しかし、生体組織(筋肉や臓器)は柔らかく、水分を多く含んでいる。この「硬く乾いた」機械と「柔らかく濡れた」生体との間には、機械的・化学的なミスマッチが存在する。身体は、この硬い筐体を「異物」と認識し、その周囲に硬い「瘢痕組織(Scar tissue)」を形成して防御しようとする。これが不快感や拒絶反応、デバイスの機能不全の原因となり得る。また、金属アレルギーのリスクもゼロではない。

- ゼリー電池: 主成分がポリマーと水分であり、金属を一切使用しない(メタルフリー)設計が可能である。ケンブリッジ大学の研究(Part 3)で示されたように、ハイドロゲルの機械的特性(柔らかさ、弾力性)は、人間の生体組織(筋肉、脂肪、さらには脳)の物性とほぼ一致するようにカスタマイズできる。身体は、機械的特性が酷似した柔らかいゲルを「異物」として認識しにくくなり、瘢痕化や拒絶反応のリスクを劇的に低減できる。これは、「機械」が「生体」に擬態する、究極の生体適合性である。

5.3. 性能と課題のトレードオフ:パフォーマンスの現在地

もちろん、ハイドロゲルバッテリーが全ての面で優れているわけではない。現時点での課題は明確である。

- 電圧: 電気ウナギ模倣型(イオン勾配)は、Mayer教授(110V)やScherman教授(73.33V)の研究が示す通り、積層によって高電圧を達成可能であり、医療機器の駆動に有望である。

- エネルギー密度(持続時間): 現時点での最大の課題は、エネルギー密度、すなわち「電池のサイズあたりに蓄えられる総エネルギー量」である。この点においては、依然としてリチウムイオン電池が圧倒的に優位である。ハイドロゲルバッテリーを、スマートフォンや電気自動車のような高エネルギー消費の機器に搭載するには、まだエネルギー密度が桁違いに低い。

- 機械的強度と安定性: 従来のハイドロゲルは、「乾燥(脱水)」に非常に弱く、また機械的にも脆いという問題があった。しかし、これらの課題は、ケンブリッジ大学の「超分子ポリマー(分子の手錠)」や、オックスフォード大学の「シルクハイドロゲル」、さらにはオックスフォード大学が試みた「オルガノゲル(油性ゲル)」による保護など、新素材の開発によって急速に克服されつつある。

これらの特性を鑑みると、ハイドロゲルバッテリーはLi-ionを「置き換える」ものではなく、Li-ionが「不得意」としていた「人体周辺・体内」という特殊な領域で、その真価を発揮する技術であると言える。

表1: 主要な「電気ウナギ模倣」バッテリー技術の比較分析

ユーザーの「どこのだれが」というリクエストに応えるため、本レポートで分析した主要な3つの研究開発の系譜を以下に整理する。これらは単一の技術ではなく、それぞれが異なる側面(システム、素材、細胞)から「生体模倣」にアプローチしている点が重要である。

| 比較項目 | ブレークスルー I(システム模倣) | ブレークスルー II(素材模倣) | ブレークスルー III(細胞・医療応用) |

|---|---|---|---|

| 主導研究者 (機関) |

Michael Mayer 教授 (スイス・フリブール大学 / 米国ミシガン大学) |

Oren Scherman 教授 (英国 ケンブリッジ大学) |

Yujia Zhang 博士 (英国 オックスフォード大学) |

| 発表時期 (ジャーナル) |

2017年12月 (Nature) |

2024年7月 (Science Advances) |

2023年8月 / 2024年10月 (Nature / Nature Chemical Engineering) |

| 模倣の核心 (採用メカニズム) |

ウナギの「器官(システム)」の模倣。 数千のイオン勾配ユニットを「ミウラ折り」で一斉に直列接続(発火)。 |

ウナギの「組織(柔軟性)」の模倣。 超分子「ククルビツリル(分子の手錠)」による、可逆的結合と動的架橋。 |

ウナギの「細胞(構造)」の模倣。 「脂質二重層」で分離した液滴バッテリー。および、「生分解性」のシルクゲルLi-ion電池。 |

| 達成した 主要性能 |

110V の高電圧をソフト電源で達成。 | 1500% 以上の伸縮性と高いイオン導電性、自己修復性を両立。73.33V の高電圧も達成。 | マウスの脳神経の変調。および、生分解性バッテリーによるマウスの心臓のペーシング・除細動に成功。 |

| 医療応用の 示唆 |

ペースメーカーなど、高電圧を必要とする体内機器を「ソフトな電源」で駆動できる可能性を世界で初めて実証。 | デバイス全体が伸縮・自己修復可能に。生体組織と機械的特性を一致させ、瘢痕化・拒絶反応を抑制する道を開く。 | 電池交換が不要な、体内で「溶けてなくなる」医療インプラント(Transient Bioelectronics)の実現。 |

Part 6: 未来展望 — 「機械」と「生物」の境界線が溶ける日

電気ウナギという古代魚の「不思議」から始まった工学的な模倣は、医療テクノロジーとロボティクスの未来を根本から変えようとしている。

6.1. 医療テクノロジーの革新:”Electronics on demand, dissolution on demand”

ハイドロゲルバッテリーがもたらす最大の革命は、医療分野である。

- 体内埋め込み型デバイス: 最大の恩恵は、ペースメーカーや体内埋め込み型センサーである。オックスフォード大学の研究(Part 4)が示すように、生分解性のバッテリーが実用化されれば、電池の寿命がデバイスの寿命となり、「電池交換のための再手術」という苦痛から患者を解放できる。

- 脳インプラント: ケンブリッジ大学やオックスフォード大学が示すように、脳(最も柔らかい生体組織の一つ)と機械的特性が一致する「ゼリー電池」は、脳インプラントの電源として理想的である。てんかん発作の抑制、パーキンソン病の治療(脳深部刺激療法)、あるいは脳から直接信号を読み出すBMI(ブレイン・マシン・インターフェース)など、脳神経科学の治療に革命をもたらす可能性がある。

- 標的型治療: オックスフォード大学の「光起動」バッテリーは、SFの世界を現実にする。体内の特定の場所に薬剤やバッテリーを運び、体外から光を当てることで「必要な時だけ」起動させ、治療(例:神経刺激や薬剤放出)を行い、役目を終えれば「安全に消えてなくなる」。これは “Transient Bioelectronics”(一過性の生体エレクトロニクス)と呼ばれる、全く新しい医療パラダイムの幕明けである。

6.2. ソフトロボティクスとウェアラブルの未来

従来のロボット工学は、硬いモーター、歯車、そして硬いバッテリーという「剛体(リジッド)」の制約に縛られてきた。しかし、ハイドロゲルバッテリーは、ロボットの「皮膚」や「筋肉」そのものが電源となる「ソフトロボティクス」の概念を可能にする。

ケンブリッジ大学の伸縮自在で自己修復するゲル(Part 3)は、電源であると同時に、ロボットの構造体そのものとして機能し得る。また、電源自体が衣服のように伸縮するため、皮膚に貼り付けて生体情報を計測する「電子皮膚(E-skin)」や、着るだけで発電・通信が可能な「スマートテキスタイル」といった、真に身体と一体化するウェアラブルデバイスの設計が可能になる。

6.3. 実用化への残された障壁

このバラ色の未来を実現するためには、まだ複数の工学的な障壁が存在する。

- (1) エネルギー密度: やはり最大の壁は、リチウムイオン電池に比べたエネルギー密度の低さである。まずは、ペースメーカーやセンサーのような「低消費電力」の医療・センサー分野での実用化が目指される。

- (2) 長期安定性: ハイドロゲルは「水」でできているため、「乾燥(脱水)」に弱い。体外(ウェアラブル)で使用する際の密閉性、あるいは体内(埋め込み)での長期的な安定性(膨潤や分解速度の制御)は、実用化に向けた重要な課題である。

- (3) スケールアップ(量産化): 研究室レベルでの精密なゲル印刷(ミウラ折りや液滴アレイ)を、いかにして安価かつ大規模に工業生産(スケーラブル)するか。これは、新素材が常に直面する、実用化への「死の谷」である。

Part 7: 専門家による総括と洞察:模倣から「機能的複製」へ

本レポートで詳述してきた一連の研究は、電気ウナギという生物が持つ「発電」という驚異的な現象を、工学がいかにして理解し、解体し、再構築しようとしているかのドキュメントである。

7.1. 模倣のレベルの違い(結論)

ユーザーが直感した「模倣のレベルが違う」という指摘は、この技術の本質を正確に捉えている。サメの肌を模倣した水着や、ハスの葉の構造を模倣した撥水コートは、生物の「形状(Form)」や「現象(Phenomenon)」を表面的に模倣する「バイオミミクリー」であった。

しかし、電気ウナギのバッテリーは、生物の「原理(Principle)」と「システム(System)」そのものを模倣する「バイオメティクス」である。我々人類は、Electrophorus electricus という生命が数十億年の進化の果てに獲得した「イオン勾配を利用した高電圧発電アルゴリズム」を工学的に解読し、それをハイドロゲルという全く異なる材料系(マテリアル・プラットフォーム)で再実装(Re-implementation)しようとしている。

7.2. 3つの研究が示す「生体複製の3階層」

本レポートで特定した3つの主要な研究グループ(Mayer, Scherman, Zhang)は、競合しているのではなく、生物という複雑なシステムを異なるスケールで理解し、それぞれを工学的に征服しようとする、壮大な試みの「パーツ」である。

- 第一階層(システム): Mayer (2017) は、ウナギの「器官(Organ)」レベルのシステム(数千の細胞の直列接続)を複製した。

- 第二階層(組織): Scherman (2024) は、ウナギの「組織(Tissue)」レベルの特性(柔軟性、伸縮性、自己修復性)を複製した。

- 第三階層(細胞): Zhang (2023) は、ウナギの「細胞(Cell)」レベルの構造(脂質二重層によるイオンの隔離)を複製した。

これら3つの異なるスケールでの「機能的複製」が、将来的に一つのデバイスへと統合された時、真に生体と見分けのつかない「人工臓器」としての電源が誕生するだろう。

7.3. 最終総括:「機械」と「生物」の境界線

「ゼリー電池」の開発は、単なる新しい電源の発明ではない。それは、「機械は硬く、冷たく、金属でできている」「生物は柔らかく、濡れており、自己修復する」という、産業革命以来の古い二分法を、根本から破壊する試みである。

リチウムイオン電池が抱える「発火」「金属アレルギー」「柔軟性のなさ」といった課題は、見方を変えれば、それらが「機械」であるが故の宿命的な課題であった。

電気ウナギを模倣したハイドロゲルバッテリーは、その宿命を回避する唯一の解、すなわち「機械を生物に近づける」という革新的なパラダイムシフトを体現している。アクアリウムの「不思議」が、工学の「常識」を破り、医療の「未来」を創造しようとしている現場を、我々は今、目撃しているのである。

コメント