25/10/22 20時以降閲覧可能

I. 序論と分類体系

A. 謎に満ちたアフリカ産捕食魚への公式な導入

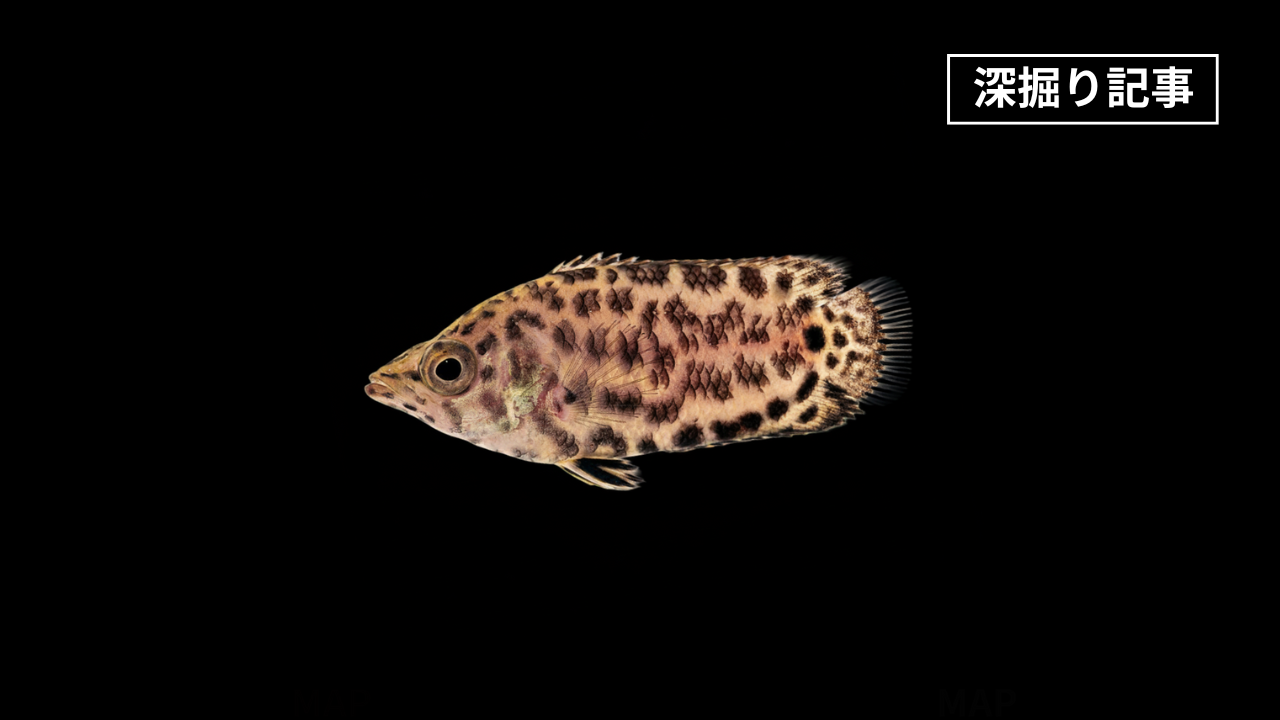

レオパードクテノポマ(学名:Ctenopoma acutirostre)は、中央アフリカのコンゴ川流域に固有の、特殊化した薄明薄暮性(crepuscular)の待ち伏せ型捕食魚である。本種は、その生物学的特性においていくつかの際立った特徴を有する。その最も顕著なものは、空気呼吸を可能にするラビリンス器官の存在である。この適応は、溶存酸素が乏しい生息環境での生存を可能にする。さらに、その独特な豹柄の斑紋は、水生植物や堆積した落ち葉の中で優れた隠蔽効果(crypsis)を発揮し、獲物から身を隠す上で重要な役割を果たす。その捕食行動は、静止状態から獲物を急襲するという特異なものであり、生態系におけるニッチを確立している。

本種は、進化生物学の観点からも極めて興味深い研究対象である。南米産のリーフフィッシュとの収斂進化や、ラビリンスフィッシュの祖先的な繁殖戦略を保持している点は、生物の適応放散と行動進化を理解する上で重要な示唆を与える。また、世界で最も生物多様性の高い淡水生態系の一つであるコンゴ川におけるその生態学的役割は、未だ多くの研究の余地を残している。アクアリウム業界においては、そのユニークな外見と行動から「オッドボール(風変わりな種)」として古くから人気を博しており、観賞魚としての地位も確立している。本モノグラフは、歴史的背景から最新の科学的知見までを網羅し、この魅力的な魚類に関する包括的な理解を提供することを目的とする。

B. 発見と命名の歴史的背景

本種は、1899年にフランスの魚類学者ジャック・ペレグリン(Jacques Pellegrin)によって初めて科学的に記載された。その際のタイプ産地(模式産地)は、コンゴの「Diélé」と記録されている。

学名の語源(Etymology)

学名である Ctenopoma acutirostre は、本種の外見的特徴を的確に表現している。属名 Ctenopoma は、古代ギリシャ語の κτείς (kteís、櫛) と πῶμα (pôma、蓋) に由来し、本属の魚が持つ鰓蓋(operculum)の櫛状の棘を指している。種小名 acutirostre は、ラテン語の acutus (鋭い) と rostrum (吻、鼻先) を組み合わせたもので、本種の尖った吻部を記述したものである。

一般名(Common Names)

本種は、その外見や行動に基づき、多様な一般名で知られている。最も広く使われるのは「Leopard Bush Fish(レオパード・ブッシュフィッシュ)」であるが、その他にも「Spotted Ctenopoma(スポッテッド・クテノポマ)」、「Spotted Climbing Perch(スポッテッド・クライミングパーチ)」、「Spotted Leaf Fish(スポッテッド・リーフフィッシュ)」などがある。これらの名前は、豹柄の模様や、待ち伏せ型の捕食行動が落ち葉に擬態しているように見えることに由来する。「クライミングパーチ(木登り魚)」という呼称は、本属全体に対してしばしば用いられるが、実際に陸上を移動する能力で知られるのは近縁のアジア産アナバス属(Anabas)であり、本種にその能力が報告されているわけではないため、一種の誤称と見なすことができる。

C. 分類学的位置付けと系統発生

レオパードクテノポマの分類学的位置付けは、以下の通りである。本種は、アナバス科(Anabantidae、キノボリウオ科)に属し、この科はアナバス目(Anabantiformes)に含まれる。

系統発生上の位置

アナバス科は、アフリカとアジアに隔離分布するアナバス亜目(Anabantoidei)を構成する3つの科のうちの1つである。分子系統学的研究によれば、アナバス科(アフリカ産のクテノポマ属、ミクロクテノポマ属、サンデリア属、およびアジア産のアナバス属を含む)は、明確な単系統群を形成する。

アナバス科内において、クテノポマ属は祖先的な系統を代表すると考えられている。この仮説を裏付ける最も強力な証拠は、その繁殖戦略にある。本属の多くの種、特にレオパードクテノポマは、親による保護行動(ペアレンタルケア)を一切行わず、卵を水中にばらまく「エッグ・スキャッタラー(egg-scatterer)」である。これは、他のラビリンスフィッシュに見られる、より派生的で複雑な行動、例えば泡巣(バブルネスト)の構築(ミクロクテノポマ属など)やマウスブルーディング(口内保育)とは対照的である。クテノポマ属自体は、卵をばらまくグループと巣を作るグループ(現在は主にミクロクテノポマ属として分類される)からなる側系統群である可能性が示唆されており、C. acutirostre は明確に非保護的なエッグ・スキャッタラーのグループに属する。

この系統発生上の位置付けは、本種が単に古い科の一員であるだけでなく、他のラビリンスフィッシュが示す多様で複雑な親の保護行動が進化する以前の、祖先的な繁殖様式を現代に伝える生きた証拠であることを意味する。アナバス亜目における最も単純な繁殖戦略は、産卵後に一切の投資を行わない卵のばらまきである。C. acutirostre はまさにこの戦略をとる。一方で、バブルネストの構築やマウスブルーディングは、特殊な行動と形態学的適応を必要とする。分子データを用いた系統解析は、これらの親による保護行動が、非保護的な祖先状態から複数回独立に進化したことを示唆している。したがって、C. acutirostre の行動と遺伝学を研究することは、その近縁種において親の保護行動を発達させた進化的駆動力(例:捕食圧、生息環境の安定性)を理解するための重要な基準点を提供する。本種は、行動的に最も複雑な魚類グループの一つであるアナバス亜目の初期進化史を垣間見るための窓なのである。

| 階級 | 学名 |

|---|---|

| 界 | 動物界 (Animalia) |

| 門 | 脊索動物門 (Chordata) |

| 綱 | 条鰭綱 (Actinopterygii) |

| 目 | アナバス目 (Anabantiformes) |

| 科 | アナバス科 (Anabantidae) |

| 属 | クテノポマ属 (Ctenopoma) |

| 種 | C. acutirostre |

| 学名 | Ctenopoma acutirostre |

| 命名者 | Pellegrin, 1899 |

II. 進化的・生物学的適応

A. ラビリンス器官:低酸素水域を生き抜く鍵

アナバス亜目を定義づける共有派生形質は、ラビリンス器官の存在である。この器官は、本種の生存戦略において中心的な役割を担っている。

解剖学と機能

ラビリンス器官は、第一鰓弓が変形してできた補助呼吸器官であり、鰓の上部に位置する空洞(上鰓腔)内に収められた、血管が高度に発達した迷路状の皮膚ヒダから構成される。これにより、本種は水面から直接大気中の酸素を取り込むことが可能となる。この能力は、コンゴ川流域に多く見られる淀んだ池や沼地、植物が密生した水域など、溶存酸素濃度が極端に低い(低酸素)環境で生き残るための決定的な適応である。

発育上の要件

稚魚期におけるラビリンス器官の正常な発達は、生存に不可欠である。この器官が機能し始めるためには、稚魚が水面の暖かく湿った空気の層にアクセスできる環境が必要とされる。飼育下でこの条件が満たされない場合、器官の発達が阻害され、高い死亡率につながることが知られている。

B. 収斂進化:アフリカの「リーフフィッシュ」

C. acutirostre は、系統的に全く異なる南米産のリーフフィッシュ、特にポリケントルス科(Polycentridae)のポリケントルス属(Polycentrus)やモノキルス属(Monocirrhus)との間で、驚くべき収斂進化の事例を示している。

共通する形質

これらのグループは、大陸を隔てて独立に進化しながらも、類似した生態的ニッチに適応した結果、酷似した形質を発達させた。共通する特徴としては、側扁した体型、隠蔽効果の高い体色、そして水中に浮かぶ枯れ葉やゴミなどの無生物に擬態する特殊な待ち伏せ型の捕食戦略が挙げられる。特に、獲物を欺くために頭部を下げて静止する特徴的な姿勢は、両グループに共通して観察される。

生態学的等価性

この収斂現象は、異なる大陸の、流れが緩やかで構造的に複雑な淡水環境において、この種の捕食ニッチに対する強力な淘汰圧が存在することを示唆している。彼らは、それぞれの生態系で同様の役割を果たす「生態学的等価物(ecological equivalents)」と見なすことができる。

C. 捕食生活に特化した形態学的適応

C. acutirostre の形態は、その捕食者としての生態に高度に特化している。

消化管の形態

近縁のパラダイスフィッシュ(Macropodus opercularis)との比較研究により、C. acutirostre の消化管が肉食、特に魚食(ichthyophagy)に著しく適応していることが明らかになった。主な特徴として、大きく上向きで突出可能な口、より発達し顕著な顎の歯、標準体長に対する腸の長さの比率(IL/SL比)が0.74と短いこと、そしてより強固に発達した胃が挙げられる。これらの形質は、他の魚類のような高タンパクで消化しやすい獲物を主食とすることを示す典型的な指標である。

感覚器の適応

本種は、左右独立して動かすことができる大きな眼を持ち、静止した状態から周囲の環境を慎重に索敵するのに役立っている。

隠蔽と擬態

体は強く側扁し、明るい褐色または黄金色の地色に不規則な暗色の斑点が散在する。この模様は、水生植物や堆積した落ち葉の間で優れたカモフラージュ効果を発揮する。一部の観察では、この模様が腐敗した死骸を模倣し、それを食べに来た小動物をおびき寄せて捕食するための「攻撃擬態」として機能している可能性も示唆されている。

この捕食戦略は、単なる受動的な待ち伏せではない。それは洗練された多層的な欺瞞システムである。まず、豹柄の斑紋は、木漏れ日が差し込む水底の落ち葉やデトリタスといった背景に溶け込むための基本的なカモフラージュ(背景同化)として機能する。次に、特定の無生物(枯れ葉)を模倣する行動は、より高度な隠蔽戦略であり、体色だけでなく、頭部を下げる特有の姿勢を伴う。これは特殊な擬態の一形態である。さらに、腐敗した死骸を装うという仮説が正しければ、これは捕食者が単に身を隠すだけでなく、自らが餌であるかのように見せかけて獲物を積極的に誘引する攻撃擬態のレベルにまで達していることを意味する。この形態と行動が一体となった複雑な欺瞞システムこそが、他の活発な追跡型捕食者と比較して泳ぎが緩慢であるにもかかわらず、本種が捕食者として成功している理由を説明している。

D. 微妙な差異:C. acutirostre の性的二形

本種の性的二形は顕著ではなく、特に未成熟な個体では外見による雌雄の判別が困難である。これは、性的二形が明瞭な巣作りを行うミクロクテノポマ属とは対照的に、卵をばらまくクテノポマ属グループの重要な特徴である。

主要な識別形質

成熟した雄は、雌と比較して以下の2つの微妙な特徴によって識別されうる。

- 鰓蓋(operculum)および眼の後方にある棘の数がより多い。

- 尾柄部(caudal peduncle)の基部に、雌には見られないザラザラとした質感の鱗の領域が存在する。

機能的意義

雄が持つこれらの棘状の構造は、アナバス亜目の魚に共通して見られる産卵時の抱擁行動(embrace)の際に、雌をしっかりと保持するのに役立つと考えられている。

飼育上の困難

これらの差異はアクアリストが確実に識別するには極めて微妙であり、飼育下で繁殖ペアを形成させる際の大きな障壁となっている。

III. 生態と自然史

A. 地理的分布:コンゴ川流域における固有性

C. acutirostre は、中央アフリカのコンゴ川中流域に固有の種である。

その分布域は、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、および中央アフリカ共和国にまたがる。流域内の具体的な生息地としては、マレボプール(旧スタンリープール)から上流のボヨマ滝(旧スタンリー滝)までの範囲、およびカサイ川、レフィニ川、ウバンギ川、チュアパ川、ロмами川といった主要な支流が挙げられる。

B. 自然生息環境と水質の分析

本種は高い適応能力を持ち、コンゴ川水系内の多様なビオトープに生息する。その範囲は、流れの速い小川から淀んだ池や沼地まで多岐にわたる。

特に、流れが緩やかで、水生植物が密生し、水中の流木や根、落ち葉などの隠れ家が豊富な環境を強く好む。マレボプール周辺では、水面に浮かぶホテイアオイ(Eichhornia crassipes)のマットの下で生活していることが報告されている。

水質パラメータ

自然生息域のデータおよび飼育下での成功例から、本種が好む水質は以下のように要約される。

| パラメータ | 報告されている範囲 | 典拠 |

|---|---|---|

| 水温 | 20–28°C (68–82.4°F) | この表は、複数の情報源からのデータを集約し、単一の参照しやすい形式で提供するものである。これにより、アクアリストや研究者は、本種の環境耐性に関する明確で証拠に基づいた指針を得ることができ、これは飼育の成功や生態学的研究の設計において極めて重要である。 |

| pH | 5.5–8.0 (弱酸性~中性が典型的) | |

| 硬度 | 5–15 dGH (36–215 ppm) |

C. 栄養生態学:野生下での食性と摂食行動

C. acutirostre は、絶対的な捕食者(obligate predator)である。その自然下での食性は、驚くほど大きく開く突出可能な口に収まるサイズのあらゆる小動物からなる。

獲物には、小魚、甲殻類、両生類、魚卵、昆虫およびその幼虫が含まれる。摂食戦略は、前述(セクションII.C)の隠蔽と擬態を駆使した、忍び寄る待ち伏せ型の捕食である。

D. 行動生態学:隠蔽、待ち伏せ、活動パターン

活動

主に薄明薄暮性(夜明けと夕暮れに活動)および夜行性である。日中は、密生した植物やその他の隠れ家の中で動かずに潜んでいることが多い。

捕食行動

狩りは、忍耐強い待ち伏せとストーキングによって特徴づけられる。しばしば垂直に頭を下げた姿勢で静止し、枯れ葉に擬態する。獲物が射程内に入ると、突進し、口を突出させて獲物全体を急速に吸い込む。

社会行動

幼魚期は群れで生活することがあるが、成魚になるとより単独性が強まり、特に同種に対して縄張り意識を持つようになる。飼育下では、単独または相性の良いペアでの飼育が推奨されることが多いが、非常に広く、構造が複雑な水槽であれば、5匹以上のグループを同時に導入することで成功する場合もある。

E. 保全状況と環境圧力

国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストにおいて、Ctenopoma acutirostre は「低懸念(Least Concern, LC)」に分類されている。

分類理由

この評価は、広大なコンゴ川流域に広く分布していること、および個体数が広範囲で著しく減少しているという証拠がないことに基づいている。個体群の傾向は安定的であると考えられている。

潜在的脅威

現在は安定しているものの、将来的には森林伐採による生息地の破壊、汚染、そして観賞魚取引のための過剰な採集といった、この地域に共通する脅威にさらされる可能性がある。ただし、後者については、飼育下繁殖技術の確立によってその圧力が緩和されるかもしれない。

IV. 繁殖生物学

A. 生活環と繁殖戦略:卵をばらまくアナバス類

本種は卵生(oviparous)であり、産卵後に親による一切の保護を行わない卵散布戦略(egg-scattering strategy)をとる。これはアナバス亜目における祖先的な繁殖様式である。

成熟

本種の生活史における重要な要素は、その成熟の遅さである。性的に成熟するまでに5年から10年を要すると広く考えられている。この遅い成熟は、個体群動態に大きな影響を与え、飼育下での繁殖を長期的なプロジェクトにしている。

寿命

長寿な魚であり、適切な環境下では15年以上生きることが可能である。

B. 産卵行動と季節性

求愛と産卵

産卵は、雄が雌の体に巻き付くという、アナバス類に典型的な抱擁行動を伴う。この抱擁が引き金となり、卵と精子が同時に放出される。

卵の特性

卵は浮性で、水面に浮かび上がり、浮遊性の水草の間に留まる。

季節性

季節的に産卵すると考えられている。野生下および飼育下において、ペアは数ヶ月間定期的に産卵を繰り返した後、しばらく休止する期間がある。このサイクルは、水温のような単純なパラメータとは直接相関していないようである。産卵を誘発する正確な環境要因(例:雨季を模倣した水質の変化、気圧、餌の利用可能性など)は、まだ十分に解明されていない。

C. 初期生活段階と生存における課題

孵化と稚魚の発育

卵は受精後約48時間で孵化する。稚魚はその後すぐに遊泳を開始する。

初期飼料

孵化したばかりの稚魚は極めて小さく、最初の数日間はインフゾリアやワムシなどの微小な餌を必要とし、その後、孵化したてのブラインシュリンプ(Artemia nauplii)に移行することができる。

高い死亡率

稚魚の生残率は、野生下でも飼育下でも著しく低いことで知られている。これはいくつかの要因に起因する。

- 共食い(Cannibalism):親は保護行動を示さず、自らの卵や稚魚を捕食する。兄弟間での共食いも発生する可能性が高い。

- 大規模な産卵数:雌は一度に数千個にも及ぶ膨大な数の卵を産むことがある。この「r戦略」(個々の仔への投資を低く抑え、量を重視する)は、本質的に個体あたりの生残率が低くなることを意味する。

- 発育上の障壁:前述の通り、ラビリンス器官の正常な発達は、極めて重要かつ繊細な段階である。

【よくある誤解】泡巣(バブルネスト)について

アクアリウム関連の文献には、本種が泡巣(バブルネスト)を作るとの記述が散見される。しかし、これは広く流布している誤情報である可能性が極めて高い。系統発生学的な証拠は、性的二形が弱く卵をばらまくクテノポマ属(本種を含む)を、性的二形が明瞭で泡巣を作るミクロクテノポマ属とは別の、より祖先的なグループに位置付けている。親による保護行動の欠如は、このグループを定義づける形質である。最も信頼性の高い繁殖報告は、一貫して浮性の卵と親による保護行動の完全な欠如を記述しており、産卵後の親の隔離を推奨している。この混乱は、おそらく「ラビリンスフィッシュ」という一般名から生じている。ベタやグラミーといった最も有名なラビリンスフィッシュの多くが泡巣を作るため、この習性が亜目全体に誤って一般化されてしまったのであろう。この点を明確にすることは、本種の繁殖を試みる飼育者にとって極めて重要である。なぜなら、卵をばらまく種と巣を作る種とでは、必要とされる水槽の設営や産卵後の管理(すなわち親の隔離の要否)が根本的に異なるからである。

V. 比較生物学的視点

A. 同属種との比較:Ctenopoma kingsleyae

本種を、より大型で頑強な近縁種である Ctenopoma kingsleyae と比較することで、属内での多様性を理解することができる。

| 形質 | Ctenopoma acutirostre (レオパードクテノポマ) | Ctenopoma kingsleyae (テールスポットクテノポマ) |

|---|---|---|

| 最大体長 | 野生下で最大20 cm、飼育下では通常15 cm | 属内最大級で、最大25 cmに達する |

| 分布 | コンゴ川中流域に固有 | 西アフリカから中央アフリカにかけて広範囲に分布 |

| 生息環境 | 流れの緩やかな河川、池、沼地 | 主に沿岸の熱帯雨林地帯 |

| 体色 | 明瞭な豹柄の斑点模様 | より均一な体色で、尾柄部に明瞭な斑点を持つことが多い |

| 気性 | 比較的穏やかだが、小魚は捕食する | 属内で最も攻撃的な種の一つで、特に同種に対して強い |

| 行動 | 緩慢で慎重な待ち伏せ型捕食者 | より活発な遊泳者 |

この比較から、両種が異なる生態的ニッチに適応していることがわかる。C. acutirostre は特殊な擬態を用いるスペシャリストであるのに対し、C. kingsleyae はより広範な環境に適応した、大型で活動的なジェネラリストと言える。

B. アジアの生態学的対照種との比較:Anabas testudineus

共通の科と形質: 両種は同じアナバス科に属し、ラビリンス器官を持つ。「クライミングパーチ」という一般名がしばしば両属に適用される。

分布: A. testudineus は南アジアおよび東南アジアに自生し、アナバス科のアジアにおける分派を代表する。

繁殖戦略: 両種ともに親による保護を行わないエッグ・スキャッタラーであるが、A. testudineus はアジアにおいて商業的に重要な養殖対象種であり、ホルモンを用いた人工繁殖技術が確立されている。これは、繁殖が困難とされる C. acutirostre とは対照的である。また、A. testudineus の方が成熟がはるかに早い。

生息環境と移動能力: A. testudineus は、短距離であれば陸上を移動する能力で有名であるが、この行動は C. acutirostre では報告されていない。

食性: A. testudineus はより雑食性のジェネラリストであるのに対し、C. acutirostre は特殊化した肉食・魚食性の捕食者である。

C. 南米の収斂進化種との比較:Polycentrus と Monocirrhus

セクションII.Bで述べたように、これは収斂進化の典型例である。アナバス科とポリケントルス科という系統的に遠く離れたグループでありながら、形態(側扁した体、隠蔽的な模様)と捕食戦略(枯れ葉への擬態、待ち伏せ)において著しい類似性が見られる。この比較は、特定の生態的ニッチに適応するために、自然選択がいかに生物の形態と行動を形成するかという強力な証拠を提供する。

VI. 人間との関わり:観賞魚取引と科学的利用

A. 観賞魚取引の歴史と経済

C. acutirostre は、その頑健さとユニークな外見から、世界の観賞魚取引において「オッドボール」として確固たる地位を築いている。

野生採集

歴史的に、本種の供給源は主にコンゴ川流域、特にマレボプール周辺で採集された野生個体であった。アフリカからの観賞魚輸出取引は、物流、インフラ、動物福祉、そしてアジアとの競争といった複雑な課題に直面している。

養殖

近年、東南アジアの商業的ブリーダーが C. acutirostre の大規模な繁殖に成功した。これは、サプライチェーンにおける重要な転換点を示す。

市場価格

観賞魚としての価格は、サイズや供給源によって変動するが、一般的には比較的手頃で、おおよそ10米ドルから30米ドルの範囲で取引されている。

この供給源の変化は、世界の観賞魚産業におけるより広範な力学を反映している。野生採集はアフリカの地域社会に収入をもたらすが、高い死亡率や物流上の困難を伴う。一方、アジアでの養殖は、より安定的で高品質な供給を可能にし、価格を下げ、魚へのストレスを軽減することで、より良い観賞魚としての個体を提供する。しかし、この動きはアフリカの輸出市場と直接競合する。野生資源への圧力を減らすという保全や動物福祉の観点からは有益かもしれないが、この取引に依存するアフリカの漁師や輸出業者の生計に悪影響を及ぼす可能性がある。アジアのブリーダーの成功は、彼らが本種の困難な繁殖の引き金を「解明」したことを意味するが、その知見は公の文献で広く共有されているわけではない。これは、経済的帰結を伴う生物学的知識の私有化とも言える。したがって、C. acutirostre の取引の物語は、野生採集の持続可能性、開発途上国の地域経済、そしてアジアにおける大規模養殖の効率性という三者間の緊張関係を映し出す縮図なのである。

B. 高度なアクアリウムでの飼育法

水槽の設営

最低でも100-200リットル(30-55ガロン)の水槽が推奨される。設営は自然の生息地を模倣し、照明を落とし、水草を密生させ、流木や岩、洞窟などで豊富な隠れ家を提供することが望ましい。光を和らげるために浮草を入れることが強く推奨される。本種は飛び跳ねる能力が高いため、隙間のない蓋が不可欠である。

水質パラメータ

セクションIII.Bで詳述した範囲内で、安定した水質を維持することが極めて重要である。

餌

多様な肉食性の餌が必要である。アカムシ、ブラインシュリンプ、ミジンコ、刻んだエビ、ミミズなどの生餌や冷凍餌が理想的である。多くの個体は高品質な沈下性の肉食魚用ペレットに餌付かせることができるが、フレークフードはほとんど受け付けない。哺乳類の肉(例:牛ハツ)は、脂質が適切に代謝されない可能性があるため避けるべきである。

混泳

本種は捕食者であり、口に入る大きさの魚(例:成魚のグッピー)は捕食する。同程度の大きさで、温和かつ頑強な魚との混泳が最適である。大型で活発なシクリッドには威圧されることがある。良い混泳相手としては、大型のコンゴテトラ、シノドンティス属のナマズ、ポリプテルスなどが挙げられる。

C. 飼育下繁殖の挑戦:困難と成功の分析

困難の概要

飼育下での繁殖は困難とされる。主な障害は以下の通りである。

- 雌雄判別の困難さ:微妙な性的二形のため、ペアの形成が難しい。

- 遅い性的成熟:5-10年という長い成熟期間は、飼育者に長期的なコミットメントを要求する。

- 不明な産卵誘因:季節的な産卵を促す特定の環境要因が解明されていない。

- 稚魚育成の難しさ:稚魚は極めて小さく、微細な初期飼料を必要とし、発育の繊細さや共食いのために生残率が非常に低い。

成功報告

これらの困難にもかかわらず、飼育下での産卵成功は、稀ではあるが偶然に達成された例が報告されている。成功例では、水草を密生させた大型水槽で、軟水、弱酸性、高めの水温といった条件が用いられている。近年のアジアにおける商業的成功は、これらの課題が産業規模では克服可能であることを示している。

D. 学術研究における利用

C. acutirostre は、いくつかの研究分野において価値あるモデル生物として機能する。

- 進化生物学:収斂進化、祖先的な繁殖戦略、そして親による保護行動の進化を研究するための優れたモデルとなる。

- 機能形態学:特殊化した摂食器官と消化器系は、捕食の形態学に関する研究の格好の対象となる。

- 行動生態学:その複雑な隠蔽と待ち伏せ型の捕食戦略は、捕食者-被食者間の動態や擬態に関する研究に豊富な材料を提供する。

VII. 結論と補足データ

A. 主要な知見の統合

本モノグラフを通じて、レオパードクテノポマ(Ctenopoma acutirostre)が、高度に特殊化した捕食者であり、アナバス類の祖先的系統を代表する進化的に重要な種であり、そして科学的研究とアクアリウム趣味の両方において魅力的な対象であることが明らかになった。本種は、コンゴ川の複雑な生態系に適応した結果、ラビリンス器官による空気呼吸、枯れ葉への擬態、そして待ち伏せ型の捕食という一連の洗練された生物学的特性を獲得した。

特に重要なのは、その繁殖戦略に関する混乱の解消である。系統発生学的および最も信頼性の高い行動学的証拠に基づき、本種は泡巣を作るのではなく、親による保護を一切行わないエッグ・スキャッタラーであることが確認された。この事実は、アナバス亜目における行動進化の理解を深めるとともに、飼育下繁殖を目指す上で不可欠な基礎知識となる。人間との関わりにおいては、野生採集から養殖への移行という、観賞魚産業が直面するグローバルな課題を象徴する存在でもある。今後、その未解明な繁殖誘因や初期生活史に関する研究が進むことで、本種の保全と持続可能な利用に向けたさらなる知見が得られることが期待される。

B. 特筆すべき雑学的知見の集成

- 「クライミングパーチ(木登り魚)」と呼ばれることがあるが、近縁のアナバス属とは異なり、陸上を移動する能力は知られていない。

- 眼を左右独立に動かすことができ、体を動かさずに周囲を索敵する能力を高めている。

- 非常に長寿であり、飼育下では15年以上、時には20年近く生きる個体も報告されている。

- 鰓蓋にある鋭い棘が網に絡まりやすいため、網で掬う際には注意が必要である。容器などに追い込む方法が推奨される。

- 1983年頃にギニアビサウ共和国で発行された切手の図案に採用されたことがある。

コメント