第1章 ヤエヤマギンポへの序論

1.1. 概要と重要性

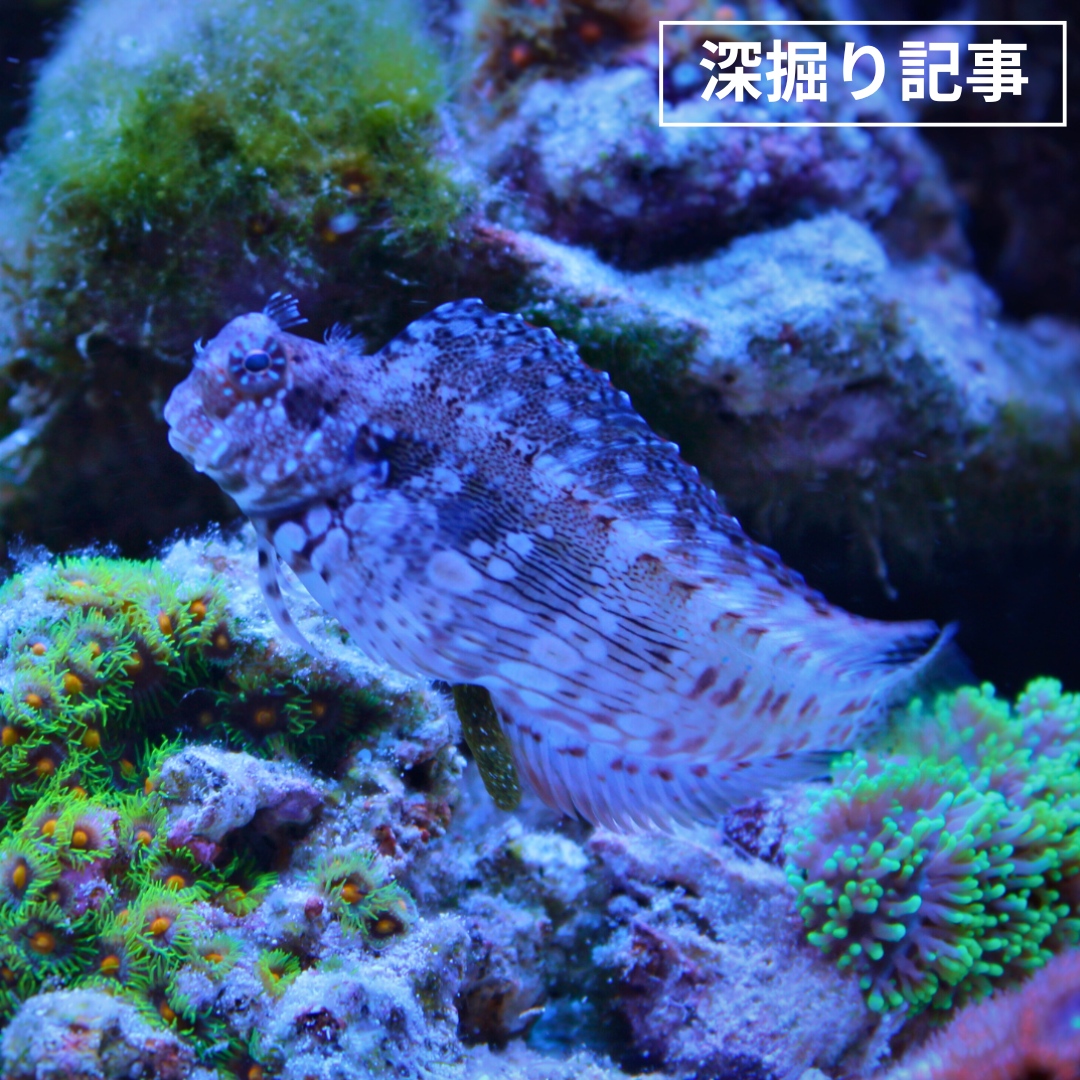

ヤエヤマギンポ(Salarias fasciatus)は、インド太平洋のサンゴ礁生態系において、広範囲に生息し生態学的に重要な役割を担う草食性魚類である。本種は二つの異なる側面を持つことで知られている。自然環境下では、底生藻類を摂食する主要な消費者(グレーザー)として生態系の物質循環に貢献する一方、世界中の海水魚アクアリウム業界では、水槽内の厄介な藻類を抑制する「お掃除役の魚」あるいは「お掃除生体」として高く評価され、商業的に広く利用されている。その特徴的な外見と、岩の上から周囲を伺うような愛嬌のある行動は、サンゴ礁とアクアリウムの両方において、観察者に親しみやすい存在として認識されている。

1.2. 命名法:学名と一般名

学名

本種の学名は Salarias fasciatus (Bloch, 1786) である。

語源

属名 Salarias は、ラテン語でマスを意味する salar または salaris に由来する。この名は1816年にジョルジュ・キュヴィエによって命名されたが、なぜ外見の異なるギンポの仲間にマスの名を冠したのか、その理由は明確にされておらず、分類学史における一つの興味深い謎となっている。

種小名 fasciatus は、ラテン語で「帯のある」を意味する fascio に由来し、その体側に見られる明瞭な垂直の帯模様を直接的に表現している。

一般名

和名: ヤエヤマギンポ。この名は、日本国内では特に沖縄県の八重山諸島近海でよく見られることに由来する。

英名: Lawnmower Blenny(芝刈り機ギンポ)、Algae Blenny(藻類ギンポ)、Banded Blenny(帯のあるギンポ)、Jewelled Blenny、Sailfin Blenny、Jewelled Rockskipper など、数多くの英名を持つ。中でも最も広く使われている「Lawnmower Blenny」は、その旺盛な藻類食性を機能的に表現したものであり、アクアリウム業界における本種の主な価値を的確に示している。

これらの多様な一般名は、本種と人間との多岐にわたる関係性を反映している。「ヤエヤマギンポ」という名は地理的な分布に基づき、「Jewelled Blenny」は外見の美しさを描写する。そして「Lawnmower Blenny」は、アクアリウム内での役割、すなわち功利的な価値観から生まれた名前である。このように、一つの生物に付けられた名前の多様性は、人間がその生物をどのような視点(地理的、美的、実用的)から捉えているかを示す指標となり得る。

第2章 発見、分類、そして複雑な進化の歴史

2.1. 原記載:Bloch (1786)

本種が初めて学術的に記載されたのは、1786年、ドイツの博物学者マルクス・エリエゼル・ブロッホによる記念碑的著作『外国産魚類の自然史』(Naturgeschichte der ausländischen Fische)においてである。当初は Blennius fasciatus という学名で、当時のより広範なギンポ属(Blennius)の一種として分類された。この原記載は同書の第2巻110ページに記され、図版162の図1で図示されている。タイプ産地(模式産地)は、広義に「太平洋」とされている。

2.2. 現在の分類学的位置

現代の分類体系において、ヤエヤマギンポは以下の階級に位置づけられる。 スズキ目(伝統的分類)あるいはギンポ目(Blenniiformes)、イソギンポ科(Blenniidae)、カエルウオ亜科(Salariinae)、カエルウオ族(Salariini)、ヤエヤマギンポ属(Salarias)。

イソギンポ科は、突出しない顎、特有の骨格構造、鱗を欠くといった複数の重要な形態学的特徴に基づき、単系統群(一つの共通祖先から進化したグループ)であると見なされている。同様に、カエルウオ族も他の族(例えばニジギンポ族 Parablenniini)とは区別される単系統群として確立されている。

2.3. 流動的なヤエヤマギンポ属:現代系統学の挑戦

ヤエヤマギンポの分類学的歴史は、近年の分子系統解析の進展により、大きな転換期を迎えている。これは、形態学に基づく伝統的な分類体系が、遺伝子情報によって再検証される現代の魚類学全体の縮図とも言える。

パラフィリー(側系統)の問題

最も重大な発見は、伝統的に形態に基づいて定義されてきたヤエヤマギンポ属(Salarias)が、単系統群ではない可能性が示されたことである。複数の遺伝子座を用いた分子系統解析の結果、これまで別属とされてきた Atrosalaris fuscus が、ヤエヤマギンポ属の系統樹の内部に分岐することが示された。これは、 Salarias 属から Atrosalaris 属を除外すると、残りの Salarias 属が人為的なグループ(側系統群)になってしまうことを意味し、両属の独立性に深刻な疑問を投げかけるものである。この発見は、これまで両属を区別してきた形態的特徴(体色や鰭の微細な差異など)が、古い系統分岐を示すものではなく、Salarias 系統内で比較的新しく進化した派生形質であることを示唆している。

表1:ヤエヤマギンポ(Salarias fasciatus)の分類学的・命名的概要

| 階級 | 学名/名称 |

|---|---|

| 界 | 動物界 (Animalia) |

| 門 | 脊索動物門 (Chordata) |

| 綱 | 条鰭綱 (Actinopterygii) |

| 目 | ギンポ目 (Blenniiformes) |

| 科 | イソギンポ科 (Blenniidae) |

| 亜科 | カエルウオ亜科 (Salariinae) |

| 族 | カエルウオ族 (Salariini) |

| 属 | ヤエヤマギンポ属 (Salarias Cuvier, 1816) |

| 種 | ヤエヤマギンポ (Salarias fasciatus (Bloch, 1786)) |

| 原記載名 | Blennius fasciatus Bloch, 1786 |

| 主要シノニム | Salarias quadripennis Cuvier, 1816; Salarias furvus De Vis, 1884 |

第3章 形態学的・解剖学的特徴

3.1. 外部形態と計数形質

ヤエヤマギンポの物理的特徴は、その生態的役割と密接に関連している。

- サイズと体型: 体は細長く、最大で全長14-15 cmに達する。

- 鰭: 詳細な計数形質は以下の通りである。

- 背鰭:12棘、18-20軟条からなる。背鰭に欠刻(切れ込み)はなく、連続している。

- 臀鰭:2棘、19-21軟条からなる。

- 胸鰭条数:通常14本。これは、外見が類似する近縁種 Salarias ceramensis(通常15本)と識別する上で重要な鍵となる形質である。

- 頭部と皮弁: 眼の上部と項部(首の後ろ)に、分岐した皮弁(房状の突起)を持つ。

- 体色: 体色は個体変異や地域変異が大きい。基本色はオリーブ色から褐色で、数本の不明瞭な暗色横帯が入る。体側には多数の白または淡色の斑点が散在し、体前部には暗色の縦線が入ることがある。体後部には暗い輪郭を持つ小さな明青色の斑点が見られる個体もいる。地域によっては、東アフリカ産の個体で背鰭の縁が赤くなる傾向が報告されている。また、周囲の環境や心理状態に応じて体色を変化させる能力も持つ。

表2:ヤエヤマギンポの主要な形態学的・計数形質

| 形質 | 値/記述 |

|---|---|

| 最大全長 | 14.0 – 15.0 cm |

| 体型 | 細長い (Elongated) |

| 背鰭式 | XII, 18-20 (12棘、18-20軟条) |

| 臀鰭式 | II, 19-21 (2棘、19-21軟条) |

| 胸鰭条数 | 14 |

| 主要な体色特徴 | オリーブ/褐色地、暗色横帯、多数の白色/淡色斑点、体前部の暗色縦線 |

| 性的二型 | 低度。雄は臀鰭の棘が伸長する。 |

3.2. 特殊化した摂食器官:櫛状の歯

イソギンポ科の魚類を定義づける最も顕著な特徴は、その「櫛状の歯」(Comb-like teeth)である。ヤエヤマギンポは、非常に長く、柔軟で、密に並んだ歯の列を持つ。この独特な歯の形態は、硬いものを突き刺したり引き裂いたりするためではなく、岩の表面に形成される「着生藻類マトリックス」(Epilithic Algal Matrix, EAM)から、微細なデトリタス(有機物砕屑)や微細藻類を選択的に削ぎ取るという、高度に特殊化した摂食様式のために進化したものである。この形態学的革新は、同じくデトリタス食性であるニザダイ科のサザナミハギ属(Ctenochaetus)においても独立して生じており、収斂進化の好例となっている。

3.3. 性的二型

本種は性的二型(雌雄の形態差)の程度が低い。最も一貫して見られる差異は、成熟した雄の臀鰭の前方の鰭条または棘が伸長することである。雌は雄よりもわずかに大きく、腹部が丸みを帯びることがあるが、これは信頼性の高い識別点ではない。この点は、雄が顕著な頭部突起などの二次性徴を発達させる他のギンポ類(例: Salaria pavo)とは対照的である。

第7章 「Lawnmower Blenny」:アクアリウム業界における重要性

7.1. 機能的な人気種:藻類食のスペシャリスト

アクアリウムにおけるヤエヤマギンポの主な役割は、特に糸状の厄介な藻類(いわゆるコケ)を生物学的に抑制することにある。丈夫で飼育しやすく、藻類除去効果が高く、サンゴ水槽にも(注意は必要だが)導入可能で、かつ個性的な行動で楽しませてくれることから、世界中のマリンアクアリストに人気の種となっている。

7.2. 飼育と管理:科学的知見に基づくアプローチ

ヤエヤマギンポを長期的に健康に飼育するためには、その自然な生態を理解した上で環境を整えることが不可欠である。

注意:アクアリウム飼育における最も一般的な失敗は、水槽内に自然発生する藻類だけで生きていけるという誤解による餓死である。生態学的研究で示された本種の高い代謝率と常時採餌する行動を考慮すると、一般的な家庭の水槽で自然に発生する藻類の量では、長期的な維持には全く不十分である。腹部が痩せて凹んでいるのは、餓死の兆候である。

表3:ヤエヤマギンポのアクアリウム飼育パラメータ

| パラメータ | 推奨値/条件 |

|---|---|

| 最小水槽サイズ | 114-208 L (30-55ガロン) |

| 水温 | 23-26°C (74-78°F) |

| pH | 8.0 – 8.4 |

| 比重 (SG) | 1.020 – 1.025 |

| 水槽環境 | 豊富なライブロック、隠れ家、そして隙間のない蓋を備えた成熟した水槽。 |

| 餌 | 水槽内の藻類に加え、海苔、スピルリナ配合飼料などの植物質を毎日給餌。 |

| 混泳 | ギンポ類以外の多くの魚と可能。同種や類似種には強い攻撃性を示す。 |

| サンゴとの共存 | 概ね安全だが、摂食行動がサンゴやシャコガイを刺激することがある。 |

第9章 結論と補足的知見

9.1. 総合的結論

ヤエヤマギンポ Salarias fasciatus は、底生のデトリタス食者としての特殊化を通じて、その生態的役割、行動、形態が密接に結びついた、非常に成功した広域分布種である。本種は、サンゴ礁生態系の重要な構成要素であると同時に、海水魚飼育という趣味の世界においても不可欠な存在となっており、自然と人間社会の両方で重要な地位を占めている。さらに、その流動的な分類学的地位は、現代科学が分子情報を用いて自然界の理解を絶えず更新し続けている過程を示す、生きた実例と言えるだろう。

コメント