第1節 分類学と歴史的背景

1.1. 初記載と初期の分類

本種が科学の世界に初めて登場したのは1904年、ドイツの魚類学者ゲオルク・ダンカー(Georg Duncker)によって Rasbora maculata として記載された。模式産地は「Weggräben am Bukit Tray bei Bandar Maharani」と記録されており、これは現在のマレーシア、ジョホール州ムアル近郊のブキット・トレ(Bukit Treh)付近にある溝を指す。

当時、アジア産の多くの小型コイ科魚類が広範な Rasbora 属に分類されるのが一般的であった。この属は、系統学的な単一性を欠く、いわば「便宜的な受け皿」として機能しており、B. maculatus がこの属に配置されたのは、当時の分類学的水準を反映したものであった。

1.2. Boraras 属の創設:必然的な分類学的改訂

魚類学が形態学的な特徴をより詳細に分析するようになるにつれて、従来の分類体系は見直しの時を迎えた。1993年、魚類学者のモーリス・コテラット(Maurice Kottelat)とチャワリット・ウィタヤノン(Chavalit Vidthayanon)は、画期的な分類学的改訂を行い、新たに Boraras 属を創設した。この改訂により、B. maculatus をはじめとするいくつかの超小型種が Rasbora 属からこの新属へと移された。

この分離の根拠は、単に体長が小さいという点だけではなかった。より根本的な解剖学的差異、特に Rasbora 属の種とは逆転した腹椎骨と尾椎骨の比率が、決定的な識別形質とされた。その他にも、骨格や頭部および体躯の感覚管系の構造にも差異が認められた。この再分類は、魚類学が外見的な類似性から、より深層的で目に見えにくい形態学的特徴を用いて単系統群を定義するという、現代的なアプローチへと移行したことを象徴する出来事であった。

1.3. 学名の由来:名前に込められた意味

学名は、その生物の特性や歴史を解き明かす鍵となることが多い。

- 属名 Boraras

- この属名は Rasbora のアナグラム(文字の並べ替え)であり、新属設立の根拠となった椎骨数の比率が逆転しているという重要な解剖学的特徴を直接的に示唆している。あまり引用されないが、ボルネオ島での現地名「boraras merah」に由来するという説も存在する。

- 種小名 maculatus

- この種小名はラテン語で「斑点のある」または「染みのある」を意味し、本種の体側に見られる明瞭な黒い斑紋に由来する。

1.4. アクアリウム業界における歴史的誤認

B. maculatus は、アクアリウムの世界では長年にわたり、より大型になる別種 Rasbora kalochroma の幼魚であると誤認されてきた。この混同は、体色や斑紋パターンが、特に若魚において類似していることに起因する。

しかし、この誤解はアクアリウムでの飼育観察と繁殖の成功によって最終的に解消された。飼育下で本種がその小さな体長のまま性的に成熟し、繁殖することが確認されたことで、B. maculatus が独立した有効な超小型種であることが実証されたのである。この事例は、科学的な分類学の進展と並行して、アクアリウム愛好家や商業ブリーダーによる実践的な観察が、種の生活史に関する貴重なデータを提供し、科学的知見の検証に貢献しうることを示している。分類学が骨格という内部形質に基づいて系統を再構築する一方で、ホビーの世界では繁殖という生命現象を通じて種の独立性を証明したのであり、両者のアプローチが相互に補完し合った結果と言える。

第2節 形態、同定、および比較分析

本節では、ボララス・マキュラータの形態学的特徴を詳細に記述し、個体群間に見られる変異や、アクアリウム業界で頻繁に混同される近縁種との識別点を明確にする。正確な同定は、適切な飼育管理と保全活動の第一歩である。

2.1. 形態的特徴

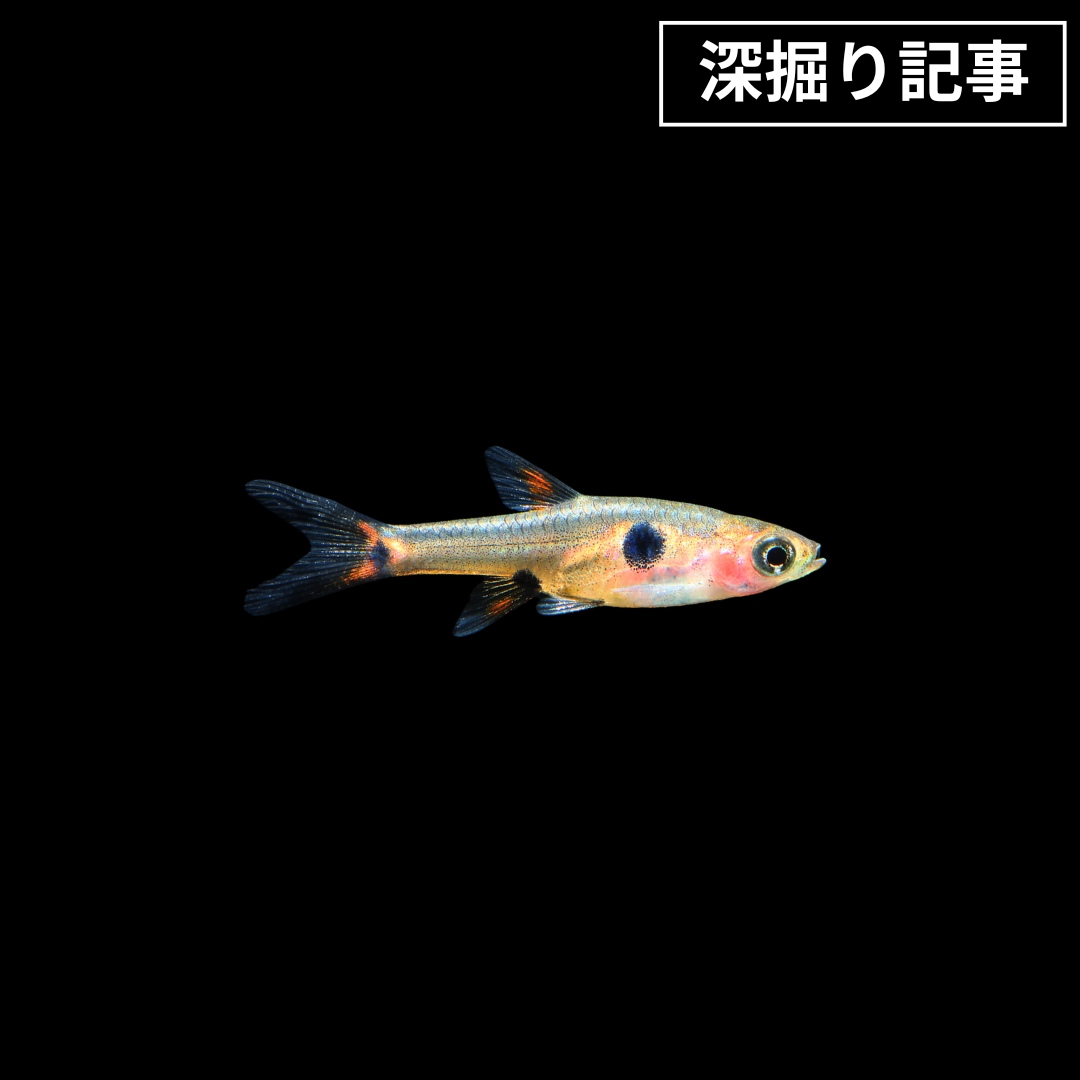

本種は超小型のコイ科魚類であり、最大標準体長は約 20-25 mm に達するが、多くはそれより小さいサイズで成熟する。このサイズは、本種を世界最小クラスの脊椎動物の一つたらしめている。体型は細長く、側扁している。また、捕食者からの逃避行動として、優れた跳躍力を持つことが知られている。

2.2. 体色と斑紋

体色の地色は鮮やかな赤みがかったオレンジ色から深いルビーレッドまで幅広く、その色彩の強度は産地、健康状態、環境、そして心理状態によって大きく変動する。

本種を特徴づけるのは、一連の黒い斑紋である。最も顕著なのは、背鰭の前方に位置する体側中央の大きな円形の黒斑である。通常、これに加えて尾柄部基底と臀鰭基部の上方にも黒点が存在する。背鰭と臀鰭の先端部や前縁は黒ずむことが多い。

ここで極めて重要なのは、地色の赤みの強さや黒斑の大きさ、さらにはその有無までもが、地理的な個体群によって著しく異なるという点である。ある個体群はより強い赤色を示し、また別の個体群では臀鰭上方の斑紋の大きさが雌雄や産地によって異なる場合がある。

2.3. 性的二形

成熟した雌雄の識別は比較的容易である。

- 雄

- 成熟した雄は、一般的に雌よりも体型が細身で、より鮮やかで強烈な赤色を発色する。特に、繁殖期の優位な雄においてこの傾向は顕著である。

- 雌

- 成熟した雌は、抱卵すると腹部が顕著に丸みを帯びる。体長も雄よりわずかに大きくなる傾向がある。体色は一般的に雄よりも地味で淡い。

- 斑紋の差異

- 一部の個体群では、臀鰭上方の黒斑の大きさが性的二形を示し、雄では小さく、雌では大きいという特徴が見られる。

2.4. 近縁種との比較同定

Boraras 属の種間での混同は、アクアリウム取引において蔓延している問題である。正確な同定には、体色、斑紋パターン、体型における微細な差異への注意深い観察が不可欠である。

- B. maculatus vs. B. brigittae(チリ・ラスボラ)

- B. brigittae はしばしばより強烈で均一な「チリレッド」を呈し、体側中央の黒斑ではなく、暗色でしばしば途切れない一本の縦条を持つことで区別される。一般的に B. maculatus の方がわずかに大きく、よりがっしりした体型を持つ。

- B. maculatus vs. B. naevus(ストロベリー・ラスボラ)

- これは最も混同されやすい組み合わせの一つである。B. naevus はオレンジ色がかった色合いで、体色がより不均一なことが多い。決定的な違いは体側中央の黒斑にあり、B. naevus の優位な雄では、この斑紋がより大きく、不規則な形状で、青みがかった構造色を帯びることがある。対照的に、B. maculatus の斑紋は比較的小さく、より均一な円形を呈する傾向がある。

- B. maculatus vs. B. merah(フェニックス・ラスボラ)

- B. merah は体がより半透明で、オレンジレッドの色彩が斑状に現れる。その主要な斑紋は、しばしば明るいオレンジ色の「コロナ(後光)」に囲まれた明瞭な黒点である。

| 種名(和名・学名) | 最大体長 (mm) | 主要な斑紋 | 体色 | 主な識別点 |

|---|---|---|---|---|

| ドワーフ・ラスボラ (Boraras maculatus) |

25 | 体側中央の円形黒斑 | 赤みがかったオレンジ~ピンク | 比較的大型で、斑紋は均一な円形に近い。 |

| チリ・ラスボラ (Boraras brigittae) |

18 | 体側の暗色縦条 | 鮮やかなチリレッド | 斑紋が斑点ではなく、明瞭な線状である点。 |

| ストロベリー・ラスボラ (Boraras naevus) |

12 | 体側中央の不規則な黒斑 | オレンジがかった赤 | 雄の黒斑が大きく不規則で、性的二形が強い。 |

| フェニックス・ラスボラ (Boraras merah) |

16 | オレンジのコロナに囲まれた黒点 | 半透明の体にオレンジの斑 | 体が半透明で、斑紋がコロナを持つ点。 |

第3節 生態と自然生息環境

ボララス・マキュラータが棲む独特で過酷な世界を理解することは、その進化の軌跡と飼育上の要求を把握する上で不可欠である。本節では、本種の生息環境であるブラックウォーターの泥炭湿地生態系と、その中での生態的地位について詳述する。

3.1. 地理的分布

本種は東南アジアを原産とし、その分布域はマレー半島(マレーシア、タイ南部、シンガポール)、インドネシアのスマトラ島、およびリアウ諸島のビンタン島に及ぶ。

3.2. ブラックウォーター泥炭湿地生態系

B. maculatus は狭所性(stenotopic)の種であり、その生息地は古代の森林泥炭湿地に関連するブラックウォーターの小川や河川という、極めて特殊な環境に限定される。

- 水質化学

- この環境は、極端な軟水(硬度は無視できるレベル、dH 5-12、TDSは 0-60 ppm という報告もある)と強酸性(pHは通常 4.0-6.5、時には 3.5 まで低下)によって特徴づけられる。

- 外観と構成

- 水は、分解途中の有機物から溶出したタンニンやフミン酸などの腐植物質を高濃度に含むため、紅茶のように濃い茶褐色を呈する。水底は砂や泥で構成され、その上を落ち葉や小枝、枯れ木が厚く覆っている。

- 物理的条件

- 生息地は一般的に水深が浅く、流れは緩やか、あるいは停滞している。上空は密な森林の天蓋に覆われているため、水中は薄暗い。水温は 20-28°C の範囲で変動する。

この泥炭湿地という環境は、単なる「生息地」ではなく、強力な選択圧を及ぼす「進化的るつぼ」として機能してきた。pH、栄養塩、光量といったパラメータが極端かつ安定しているこの環境は、B. maculatus の小型化(微小な食物資源を利用するため)、マイクロプレデターとしての食性、そして過酷な水質への耐性といった形質の進化を駆動したと考えられる。本種の狭所性は、この挑戦的でありながらも予測可能な生態系への長期間にわたる適応の直接的な帰結なのである。

3.3. 共存する動植物

泥炭湿地の生物群集は、酸性環境に適応したユニークな種で構成されている。

- 同所的に生息する魚類

- 野外調査では、B. maculatus が Trigonopoma gracile、Trigonopoma pauciperforatum、Rasbora trilineata、Trigonostigma truncata といった他の小型コイ科魚類と共存していることが記録されている。また、リコリス・グラミー(Parosphromenus paludicola)、クローキング・グラミー(Trichopsis vittata)、フォレスト・ベタ(Betta spp.)などのアナバス類とも生息地を共有している。

- 無脊椎動物

- 淡水エビ類(Caridina spp., Macrobrachium spp.)も一般的に見られる。

- 植物相

- 湿地内の最も暗い場所では水草はまばらであることが多いが、岸辺や水上にはクリプトコリネ(Cryptocoryne spp.)などの抽水・湿生植物が繁茂する。サルビニア(Salvinia spp.)やピスティア(Pistia spp.)などの浮草が見られることもある。

| カテゴリー | 種名(和名・学名) | 生態学的役割・備考 |

|---|---|---|

| 魚類 – コイ科 | Trigonopoma pauciperforatum | 競争者/共存者 |

| Rasbora trilineata | 競争者/共存者 | |

| Trigonostigma truncata | 競争者/共存者 | |

| Barbodes rhombeus | 競争者/共存者 | |

| 魚類 – オスフロネムス科 | Parosphromenus paludicola | 競争者/共存者 |

| Trichopsis vittata | 競争者/共存者 | |

| 魚類 – その他 | Dermogenys collettei | 競争者/共存者 |

| Indostomus crocodilus | 競争者/共存者(希少種) | |

| 無脊椎動物 | Caridina sp. | 潜在的な餌/共存者 |

| Macrobrachium sp. | 潜在的な捕食者/共存者 | |

| 既知の捕食者 | Nandus nebulosus | 主要な捕食者。枯葉に擬態する。 |

| Channa gachua | 主要な捕食者。同所的に生息する最大級の魚。 |

3.4. 栄養ニッチと天敵

- 食性

- 野生個体の胃内容物分析により、本種がマイクロプレデター(微小捕食者)であることが確認されている。その餌は、小型の昆虫、蠕虫、甲殻類、その他の動物プランクトンといった微小な無脊椎動物で構成される。栄養の乏しい泥炭湿地において、分解される落ち葉を基盤とする微生物や微小無脊椎動物の群集に特化することは、極めて有効な生存戦略である。

- 天敵

- その極小の体サイズから、湿地に生息する様々な大型生物の餌食となる。自然生息地で記録されている捕食者には、枯葉に擬態して獲物を待ち伏せるボルネアン・リーフフィッシュ(Nandus nebulosus)や、ドワーフ・スネークヘッド(Channa gachua)が含まれる。魚食性の水生昆虫もまた、有力な捕食者であると考えられる。

第4節 行動と繁殖

本節では、ボララス・マキュラータの生活史と行動生態学を詳述する。特に、群れの形成様式の違いや、その特異な生息環境に適応した繁殖戦略に焦点を当てる。

4.1. 社会構造:シューリングとスクーリング

B. maculatus は生来、群れで生活する社会的な種であり、飼育下でも複数個体で維持する必要がある。推奨される最小飼育数は8-10個体以上で、より大きな群れで飼育することが望ましい。

この群れの行動には、重要なニュアンスが存在する。一般的に「スクーリング(schooling)」と表現されるが、その行動はより正確には「シューリング(shoaling)」と記述されるべきである。シューリングは社会的な理由で集まった群れを指し、スクーリングはその群れが脅威に反応して一斉に同調して泳ぐ、より緊密な状態を指す。安全で適切な環境下では、B. maculatus は緩やかなシューリングを形成し、個々は採餌や探索、個体間の社会的相互作用(雄同士の闘争など)に従事する。一方で、より大型で活発な魚などの脅威を感じると、群れは捕食者からのリスクを低減するために、より緊密で同調したスクーリング行動を示す。

この行動様式の違いは、単なる専門用語の区別以上の意味を持つ。それは、飼育下の魚の福祉状態を評価するための強力な診断ツールとなる。緩やかで非同調的なシューリング行動や、雄同士の散発的な闘争が観察される場合、それは魚が安心している低ストレス環境の指標となる。対照的に、常に緊密なスクーリングが見られる場合は、不適切な混泳魚、過度に明るい照明、隠れ家の不足といった何らかのストレッサーが存在することを示唆する。したがって、群れの社会的な結束状態は、彼らが知覚する環境の安全性を示すリアルタイムの指標として機能するのである。

4.2. 繁殖戦略

- 産卵様式

- 多くの小型コイ科魚類と同様、本種は親による保護行動を一切行わない「ばらまき産卵型(egg-scattering)」の「連続産卵者(continuous spawner)」である。状態の良い雌雄がいれば、密生した水草の中に毎日少数の卵を産み付ける。

- 自然界での産卵場所

- 野生環境では、産卵は水深が極めて浅い(最大15cm)場所の、密な植生の中で行われる。これは、卵が付着し、捕食者から隠れるための場所を提供する。

- 求愛と縄張り行動

- 繁殖期の優位な雄は、細かく分岐した葉を持つ水草の茂みなどを中心に一時的な縄張りを形成する。そして、雌に対してディスプレイ行動を行い、産卵へと誘う。

この「連続産卵」という戦略は、親自身を含むマイクロプレデターが豊富な環境への見事な適応である。一度に大量の卵を産むのではなく、時間的・空間的に繁殖努力を分散させることで、捕食者に発見されて一度に全滅するリスクを回避している。この「リスク分散」戦略は、親による投資が皆無であるにもかかわらず、高い捕食圧にさらされる初期段階の卵や稚魚の一部が生き残る確率を高めるのである。

第5節 進化的洞察と遺伝的多様性

本節では、ボララス・マキュラータに関する最も科学的に重要な側面に踏み込む。近年の研究により、本種が単一の種ではなく、形態的な類似性の背後に隠された、古代から続く遺伝的に多様な系統群であることが明らかになった。

5.1. 隠蔽種複合体

2023年に発表されたマレー半島における個体群を対象とした分子系統学的研究は、本種に対する理解を根本から覆す発見をもたらした。ミトコンドリアDNA(COI)と核DNA(ロドプシン)の遺伝子マーカーを用いた解析の結果、研究者たちは地理的に隔離された(異所的)4つの明瞭な遺伝的系統を特定した。

これらの系統は遺伝的に非常に大きく分化しており、自動的な種判別法によって、それぞれが独立した「推定種(putative species)」として認識されるレベルに達していた。さらに驚くべきことに、これらの系統間の分岐年代は、中新世から鮮新世-更新世にかけての190万年前から740万年前と、極めて古い時代に遡ることが推定された。

5.2. 形態学的停滞という現象

数百万年もの遺伝的隔離にもかかわらず、これらの系統は形態学的特徴において著しい重複を示した。形態計測データに基づく主成分分析(PCA)や、写真を用いた機械学習アプローチでさえも、これらの系統を安定的かつ確実に識別することはできなかった。

このように、深刻な遺伝的分化が顕著な表現型の変化を伴わない現象は「形態学的停滞(morphological stasis)」として知られている。これは、アフリカのシクリッドなどに見られる急速な適応放散とは対照的な、極端な進化的保守性の一例である。同様の現象は、アフリカ・バタフライフィッシュや特定の洞窟性ナマズ類などでも報告されている。

5.3. 進化的停滞の駆動力としての泥炭湿地

この形態学的停滞を説明する最も有力な仮説は、泥炭湿地生態系が及ぼす強力な「安定化選択(stabilizing selection)」である。この古代から続く、化学的に特異で、比較的に安定した環境は、生物に対して非常に限定された生態学的課題しか提示しない。

数百万年の時を経て、B. maculatus の祖先集団は、この特殊な環境に最適化されたボディプランと生活史戦略を進化させたと推測される。この成功した形態から大きく逸脱するような変異は、自然選択によって強く排除されたであろう。その結果、個体群が地理的に異なる泥炭湿地の断片に隔離され、遺伝的浮動や突然変異によって遺伝的には分化していった一方で、それぞれの断片における選択圧は実質的に同一であり続けたため、外部形態は保存されることになったのである。

この発見は、進化における「制約」の重要性を浮き彫りにする。一般的に進化は、新たな環境や革新的な形質が「機会」を生み出し、爆発的な多様化(適応放散)を引き起こす物語として語られがちである。しかし、B. maculatus はそれとは対照的な物語、すなわち、高度に専門化され安定した環境が、ある種を数百万年にわたって成功した形態に「固定」するという、進化的「制約」の教科書的な事例を提供する。これにより、本種は、あまり研究されてこなかったが同様に重要な進化的側面、すなわち表現型の安定性を生み出す遺伝的・発生的メカニズムを研究するための、非常に価値ある生きたモデル生物となっている。

第6節 アクアリウム業界における重要性

本節では、アクアリウムという趣味を通じて形成されてきた人間とボララス・マキュラータとの関係を探る。その長い歴史から、ビオトープを重視した現代的な飼育・繁殖法までを網羅する。

6.1. 歴史と人気

B. maculatus は、アクアリウムの趣味において最も古くから知られている Boraras 属の魚種の一つである。近年、「ナノアクアリウム」や「アクアスケーピング」の流行とともにその人気は急上昇した。その小さな体、鮮やかな色彩、そして活発な群泳行動は、密に水草を植えた小型水槽の住人として理想的である。

6.2. 飼育管理:ビオトープ・アプローチ

ある程度の適応性を持つものの、本種がその最高の健康状態と色彩を発揮するのは、自然のブラックウォーター環境が再現された時である。

- 水槽の設営

- 小さな群れに対して、最低でも25-40リットルの水槽が推奨される。暗色の底床、流木や密植された水草(例:ウィローモス、クリプトコリネ)による豊富な隠れ家、そして光を和らげるための浮草が理想的な環境を作り出す。

- 水質パラメータ

- 軟水・酸性の水質を再現することが鍵となる。これは、RO水(逆浸透膜水)を低いGHに調整して使用したり、ピートモスによるろ過、乾燥した落ち葉(マジックリーフ、オークリーフなど)やヤシャブシの実を投入したりすることで達成できる。これらはpHを下げ、有益なタンニンを放出する。

- ろ過

- 本種は緩やかな流れの環境に生息するため、穏やかなろ過が求められる。エアレーション式のスポンジフィルターは優れた選択肢である。

- 餌

- マイクロプレデターとして、サイズの合った多様な餌を必要とする。高品質なフレークフードやマイクロペレットを主食としつつも、最適な健康と色彩を維持するためには、ミジンコ、ブラインシュリンプの幼生、マイクロワームなどの小型の生餌や冷凍餌を定期的に与えることが不可欠である。

- 混泳

- その小さな体と臆病な性質から、一般的なコミュニティ水槽には不向きである。他の Boraras 属、ピグミー・コリドラス、オトシンクルス、小型のアナバス類(Parosphromenus など)、淡水エビ(Caridina, Neocaridina)といった、同じく小型で温和な種とのみ混泳させるべきである。

| パラメータ | 理想的(ビオトープ準拠) | 許容範囲(累代飼育個体) | 備考・出典 |

|---|---|---|---|

| 水槽サイズ | 45cm(40L)以上 | 30cm(25L)以上 | より大きな群れにはより大きな水槽が望ましい |

| 水温 | 20 – 26 °C | 20 – 28 °C | 繁殖にはやや高めが推奨される |

| pH | 4.0 – 6.5 | 4.0 – 7.0 | 弱酸性の軟水が色彩発現の鍵 |

| 硬度 | 18 – 90 ppm (1-5 dGH) | 18 – 215 ppm (1-12 dGH) | 極端な軟水を好む |

| ろ過 | スポンジフィルター等穏やかな水流を保つこと | – | 強水流はストレスの原因となる |

| 餌 | 生餌・冷凍餌主体 | 高品質な人工飼料+補助食 | 多様な餌が健康を維持する |

| 混泳相手 | 単独種または超小型種 | 温和な超小型種のみ | 大きな魚は捕食者または競争者となる |

6.3. 飼育下繁殖

本種の繁殖は可能であるが、挑戦的であるとされる。Boraras 属の中では、比較的繁殖例が多い種の一つである。

- コンディショニング

- 親魚を繁殖状態に導くためには、生餌を中心とした多様でタンパク質豊富な食事が不可欠である。

- 繁殖用水槽

- 薄暗くした専用の繁殖水槽を準備することが推奨される。水質は極めて軟質・酸性(pH 5.0-6.5)に調整し、水温はやや高め(26-28°C)に設定する。産卵床として、ウィローモスのような葉の細かい水草の塊や、産卵モップを密に配置する。底にメッシュやビー玉を敷くことで、親による食卵を防ぐことができる。

- 産卵後

- 親魚は卵を食べてしまうため、産卵が確認されたら速やかに取り出す必要がある。

- 稚魚の育成

- 卵は24-48時間で孵化する。孵化した稚魚は極めて小さく、最初の1週間から10日間はインフゾリアやパラメシウムといった微細な餌を必要とする。その後、ブラインシュリンプの幼生やマイクロワームへと切り替えていく。この初期飼料の確保が、稚魚育成における最大の難関である。

6.4. 採集と供給網

本種は人気のある観賞魚であり、その取引には野生採集個体と飼育下繁殖個体の両方が含まれる。観賞魚取引のための持続不可能な採集は、特にシンガポールのように本種が希少となっている地域において、脅威の一つとして挙げられている。趣味の持続可能性を確保し、野生個体群への圧力を軽減するためには、供給を飼育下繁殖個体へと移行させていく必要性が認識されている。

第7節 保全状況と環境的脅威

本節では、ボララス・マキュラータの保全状況を分析し、地球規模での評価と地域レベルでの評価との間に存在する重大な乖離を指摘する。そして、その生存に対する主要な脅威が、本種の特殊な生息環境と分かちがたく結びついていることを明らかにする。

7.1. 二つの評価:地球規模 vs. 地域

- 地球規模での状況

- IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストでは、B. maculatus は地球規模で「低懸念(Least Concern, LC)」と評価されている(最終評価は2018年12月)。この評価は、東南アジアに広範に分布しているという事実に依拠している。要約データでは、個体数が増加、減少、安定のいずれであるかは明記されておらず、これは多くの種に見られるデータ不足の一例である。

- 地域レベルでの状況(シンガポール)

- これとは対照的に、シンガポールのレッドデータブックでは、同国に在来の B. maculatus 個体群は「絶滅寸前(Critically Endangered, CR)」に分類されている。シンガポールではごく少数の場所に、しかも少数しか生息が確認されておらず、その生息地は中央自然保護区に限定されている。

この評価の乖離は、「広域分布種の呪い」とも言うべき現象の典型例である。広大な地理的範囲を持つ種は、地域レベルで壊滅的な減少や局所的絶滅に直面していても、地球規模の評価ではリスクが平均化され、「低懸念」と分類されがちである。シンガポールでの絶滅寸前という状況は、その分布域の他の場所で進行しているであろう泥炭湿地の劣化がもたらす結末を警告する、炭鉱のカナリアなのである。

7.2. 主要な脅威:生息地の破壊

B. maculatus の長期的な生存に対する単一で最大の脅威は、その生息地である泥炭湿地林の大規模な破壊と劣化である。

これらのユニークな生態系は、主にアブラヤシ(オイルパーム)農園のための農業転換、伐採、その他の開発行為によって、憂慮すべき速度で伐採され、排水されている。これは単に森林を消失させるだけでなく、水質化学、水文学、そして生態系全体の構造を根本的に変えてしまい、B. maculatus のような特殊化した種が生息不可能な環境へと変貌させてしまう。

7.3. 隠蔽種複合体がもたらす保全上の意味

第5節で詳述した、複数の古代系統からなる隠蔽種複合体の発見は、保全に対して深刻な影響を及ぼす。

これらの遺伝的系統は、それぞれが独立した「保全単位(conservation unit)」として扱われるべきである。種複合体全体が「低懸念」であるという評価は、その中に含まれる未記載の隠蔽種のいずれかが、実際には「絶滅寸前」である可能性を覆い隠してしまう。なぜなら、それらの隠蔽種の全世界の分布域が、たった一つの脅威にさらされた泥炭湿地系である可能性すらあるからだ。

この事実は、遺伝的データに基づき、種の全進化的な多様性を維持するために、その分布域全体にわたる生息地のネットワークを保護することに焦点を当てた、新たな保全戦略が緊急に必要であることを示している。これは、従来の形態に基づく保全手法では不十分であることを意味する。もはや「この魚を救うために泥炭湿地を守る」という議論ではなく、「科学が発見したばかりの『種』の絶滅を防ぐために、この特定の泥炭湿地を守らなければならない」という、より切迫した議論へと移行する必要がある。

第8節 学術的および潜在的産業利用

最終節では、生態学的および趣味的な役割を超えたボララス・マキュラータの重要性を探る。科学研究の貴重な対象として、また環境モニタリングのツールとしての可能性を提示する。

8.1. 進化生物学のモデル生物として

第5節で詳述したように、B. maculatus 種複合体は、「形態学的停滞」と「安定化選択」という進化的メカニズムを研究するための、他に類を見ない生きたモデルとなりうる。

ゼブラフィッシュやメダカといった適応放散のモデル生物とは対照的に、本種は数百万年にわたる表現型の保存をもたらす遺伝的・発生的経路を解明するための自然実験の場を提供する。その小型の体、比較的短い世代時間、そして確立された飼育下繁殖プロトコルは、このような研究テーマにとって扱いやすい実験動物となる可能性を秘めている。

8.2. 生物指標種としての可能性

小型の在来コイ科魚類は、淡水生態系の健全性を評価するための価値ある生物指標(バイオインディケーター)として、ますます認識されるようになっている。これらの魚は水質や生息地構造の変化に敏感であり、その健康状態は環境全体の統合性を反映することができる。

B. maculatus が泥炭湿地の特異な化学的条件(低pH、低硬度)に極度に特殊化している(狭所性)ことを考慮すると、本種はまさに専門性の高い生物指標種の理想的な候補である。

特定の泥炭湿地における B. maculatus 個体群の存在、個体数、そして健康状態(例:体色、肥満度)は、その生態系の統合性を評価するための、迅速かつ費用対効果の高い代理指標として機能しうる。この魚の減少や消失は、生態系全体が崩壊するよりもずっと前に、汚染、排水、水質化学の変化といった負の環境変化が起きていることを示す強力なシグナルとなるだろう。

このように、B. maculatus を単なる観賞の対象から、科学と保全のための能動的なツールとして再定義することは、その重要性を飛躍的に高める。その特異な進化史は基礎研究のモデルとしての価値を、その生態学的感受性は環境モニタリングの生きたセンサーとしての価値を生み出す。これは、本種の保全に対する強力なフィードバックループを形成しうる。研究モデルや生物指標としての利用を促進することで、その科学的・実用的価値に対する認識が高まる。そしてそれは、この小さな魚を救うためだけでなく、貴重な科学的資源を保存するという目的のために、彼らが依存する泥炭湿地を保護するための資金調達や政治的意思決定を後押しすることにつながるだろう。

結論

ボララス・マキュラータは、その小さな体に不釣り合いなほどの複雑さと科学的重要性を秘めた魚である。本モノグラフを通じて明らかになったように、本種は単なるアクアリウムの住人ではなく、分類学の歴史的変遷、極限環境への見事な生態学的適応、そして「形態学的停滞」という深遠な進化的現象を体現する存在である。

特に、近年の遺伝学的研究によって本種が単一の種ではなく、数百万年前に分岐した複数の隠蔽種の複合体であることが判明した事実は、我々の理解を根本から覆した。この発見は、以下の三つの重要な結論を導き出す。

- 保全戦略の再構築の必要性:地球規模での「低懸念」という評価は、個々の遺伝的系統が直面している深刻な絶滅リスクを覆い隠している。保全活動は、形態種ではなく「進化的重要単位(ESU)」、すなわち遺伝的に区別される系統を対象に行われなければならない。特定の泥炭湿地の消失は、単なる局所的個体群の喪失ではなく、未記載の「種」の完全な絶滅を意味しうる。

- 進化生物学における新たなモデルとしての価値:B. maculatus は、適応放散ではなく進化的制約と安定性を研究するための、類まれな生きたモデルを提供する。泥炭湿地という安定かつ過酷な環境が、いかにして数百万年にわたり形態を「固定」してきたのかを解明することは、進化のメカニズムに関する我々の理解を深める上で極めて重要である。

- 生態系健全性の指標としての応用可能性:その狭所性は、泥炭湿地生態系の健全性を監視するための高感度な生物指標としての高いポテンシャルを示唆する。本種の個体群動態をモニタリングすることは、この脆弱な生態系が直面する脅威を早期に検知するための効果的な手段となりうる。

結論として、ボララス・マキュラータの未来は、その生息地である泥炭湿地の未来と不可分である。この魚とその進化の歴史を守ることは、遺伝学に基づいた現代的な保全アプローチを実践し、東南アジアで最も脅威にさらされている生態系の一つを保護するための、緊急かつ重要な課題である。

コメント