第1章:誤認の歴史:真のトランスルーセントグラスキャットフィッシュの分類学的混乱を解き明かす

アクアリウムの世界で「トランスルーセントグラスキャットフィッシュ」として知られる魚は、その透明な体から長年にわたり多くの人々を魅了してきた。しかし、その科学的な正体は、約80年もの間、深刻な誤解の中にあった。本章では、この分類学的な混乱の歴史を紐解き、現在正しいとされている学術的理解の枠組みを構築する。この混乱の中心には、アクアリウム業界で広く流通している種と、最初に記載された種との間の根本的な違いが存在する。

- 1.1 原記載:1840年のヴァランシエンヌによる報告

- 1.2 科学と商業における80年間の混乱

- 1.3 2013年の解決:Kryptopterus vitreolusの命名

- 1.4 現代的理解:主要な種の正しい識別

- 3.1 ナマズ科(Siluridae)の系統発生

- 3.2 不可視性という適応的利点

- 3.3 K. vitreolusにおける透明性の遺伝的設計図

- 3.4 不可視性と虹色の物理学

- 3.5 収斂進化の一例:トランスルーセントグラスキャットフィッシュとグラスフロッグ

- 4.1 生息地と分布

- 4.2 食性と採餌行動

- 4.3 社会構造と行動

- 4.4 特異な感覚能力

- 5.1 アクアリウム産業

- 5.2 産業的・食文化としての利用

- 5.3 文化的重要性と雑学

- 5.4 モデル生物としてのトランスルーセントグラスキャットフィッシュ

- 結論:保全におけるパラドックス

1.1 原記載:1840年のヴァランシエンヌによる報告

この物語の歴史的起点は、1840年にフランスの動物学者アシール・ヴァランシエンヌがSilurus bicirrhisとして記載したナマズの一種に遡る。この種は現在、Kryptopterus(クリプトプテルス)属に分類され、Kryptopterus bicirrhis(クリプトプテルス・ビキリス)として知られている。ヴァランシエンヌの記載はジャワ島で採集された標本に基づいており、その形態的特徴は、今日「トランスルーセントグラスキャットフィッシュ」として一般的に認識されている魚とは大きく異なる。

原記載されたK. bicirrhisは、最大で標準体長15 cmに達する比較的大型の種である。その最も顕著な特徴は、体がほぼ不透明な淡い灰色であり、透明性は頭部の周囲に限定される点である。この本来のK. bicirrhisの姿を正確に理解することが、長年にわたる誤認の根源を解明するための第一歩となる。

1.2 科学と商業における80年間の混乱

透明な体を持つナマズが観賞魚として市場に登場したのは、少なくとも1934年のことである。当時、この魚の正確な学名は不明であったが、外見が似ていた既知の種、すなわちK. bicirrhisの名が暫定的に与えられた。この便宜的な同定が、その後80年近くにわたって続く混乱の始まりであった。

この誤った学名は、アクアリウム関連の雑誌や書籍を通じて瞬く間に広まり、ホビイストの間で定着した。問題は、この誤認が趣味の世界に留まらなかったことにある。科学者たちが神経生物学や生理学の研究対象として「トランスルーセントグラスキャットフィッシュ」を必要とした際、彼らは商業ルートを通じて容易に入手できるこの透明な魚を「K. bicirrhis」として注文した。その結果、本来は未記載種であったはずの魚を用いた研究成果が、K. bicirrhisの名の下に多数発表されるという事態が生じた。

この状況は、商業的流通が学術的知見に先行し、誤った情報を固定化させてしまうという典型的なフィードバックループを生み出した。すなわち、(1)未記載の透明な魚が市場に出回る、(2)市場が既存の最も近い学名K. bicirrhisを割り当てる、(3)その名前が一般の文献で普及する、(4)研究者がその名前で魚を調達し研究を行う、(5)研究成果がK. bicirrhisの名で公表され、誤りが学術記録として定着する、という循環である。さらに混乱を深めたのは、一部の文献がK. minorという別の学名をこの透明な魚に適用し始めたことである。これは、真のK. bicirrhisやK. minorが商業的にほとんど流通せず、一方で未記載の透明種のみが広く入手可能であったために生じた、多層的な誤謬であった。

1.3 2013年の解決:Kryptopterus vitreolusの命名

この長年の分類学的問題に終止符を打ったのが、2013年に発表された魚類学者ヘオック・ヒー・ン(Heok Hee Ng)とモーリス・コテラ(Maurice Kottelat)による論文「After eighty years of misidentification, a name for the glass catfish (Teleostei: Siluridae)」であった。彼らは、アクアリウム市場や科学研究で一般的に扱われてきた透明なナマズが、K. bicirrhisでもK. minorでもなく、これまで学術的に記載されていなかった全くの別種であることを形態学的に証明した。

そして、この未記載種に対してKryptopterus vitreolus(クリプトプテルス・ヴィトレオルス)という新たな学名を提唱した。種小名のvitreolusは、ラテン語で「ガラス」を意味するvitreusの指小形であり、そのガラスのように透明な外観に由来する。この論文の発表により、約80年間にわたる混乱はついに解消され、トランスルーセントグラスキャットフィッシュに関する現代的な理解の基礎が築かれたのである。

この一連の出来事は、生物学における分類学の根本的な重要性を浮き彫りにする。正確な種の同定は、その後の生理学、生態学、遺伝学など、あらゆる生物学的研究の土台となる。誤った同定に基づけば、積み上げられた研究成果全体が不正確な基盤の上に立つことになり、後世の研究者は過去の文献を再評価し、知見の帰属を修正するという困難な作業を強いられる。特に、K. bicirrhisの名で行われた神経生物学研究の歴史は、そのほとんどがK. vitreolusに関するものとして再解釈されるべきものとなった。

1.4 現代的理解:主要な種の正しい識別

以上の経緯を踏まえ、現在における主要な関連種の正しい識別情報を以下にまとめる。

- Kryptopterus vitreolus:アクアリウム業界で「トランスルーセントグラスキャットフィッシュ」として流通する真の種。小型で体が完全に透明。タイの固有種である。

- Kryptopterus bicirrhis:ヴァランシエンヌによって最初に記載された種。大型で体はほぼ不透明な灰色。東南アジアに広く分布するが、観賞魚としての流通は極めて稀である。

- Kryptopterus minor:K. vitreolusと同様に小型で透明な種であるが、ボルネオ島の固有種であり、観賞魚市場にはほとんど、あるいは全く入ってこない。

以降の章では、この正しい分類学的理解に基づき、各種の詳細な比較、進化、生態、そして人間との関わりについて詳述していく。

第2章:主要なKryptopterus属の比較生物学

前章で明らかになった分類学的な混乱を解消するためには、各種の形態、分布、およびその他の生物学的特徴を詳細に比較することが不可欠である。本章では、特に混同されてきたK. vitreolus、K. bicirrhis、そしてK. minorの3種に焦点を当て、それぞれの明確な違いを明らかにする。

2.1 Kryptopterus vitreolus(トランスルーセントグラスキャットフィッシュ)

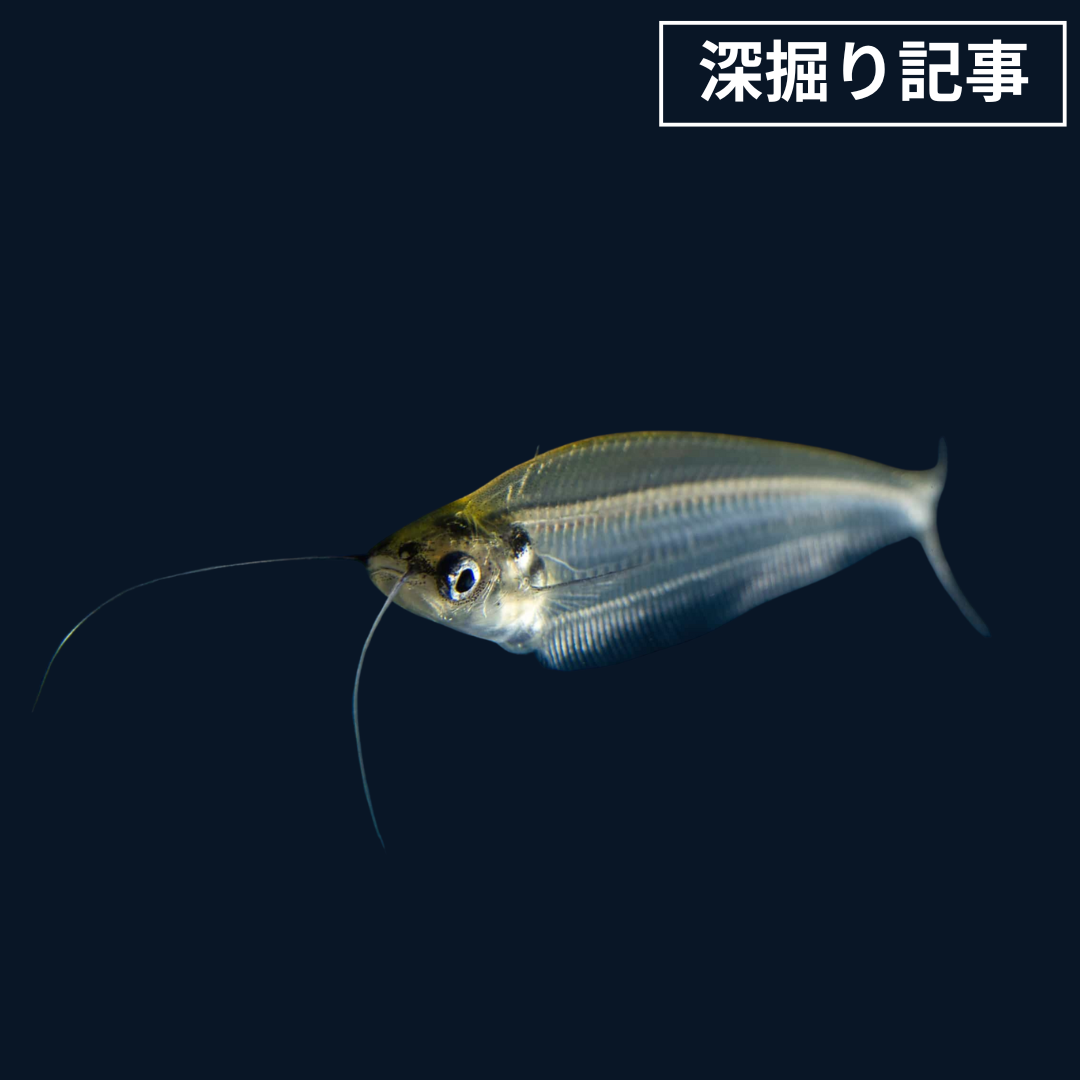

- 形態:アクアリウムで一般的に見られる「トランスルーセントグラスキャットフィッシュ」そのものである。最大体長は約6.5 cmから8 cmと比較的小型。生時の体はほぼ完全に透明で、内臓は頭部後方の銀色の袋状の体腔に集中している。識別上の重要な特徴として、後頭部に顕著なくぼみ(nuchal concavity)があること、上顎のひげ(maxillary barbels)が臀鰭の第1鰭条の基部を越えて伸びること、臀鰭の鰭条数が48-55本であること、そして特定の吻長と眼径の比率を持つことが挙げられる。死後や極度のストレス下では、体が乳白色に変化する。

- 分布:タイ半島の沿岸河川およびタイ南東部のカルダモン山脈から流れる河川水系に固有の種である。マレーシアのペナン島からの報告もあるが、これは未確認である。

- 保全状況:IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストにおいて、「低懸念(Least Concern)」に分類されている。

2.2 Kryptopterus bicirrhis(ツーバーブ・キャットフィッシュ)

- 形態:K. vitreolusよりも著しく大きく、標準体長は15 cmに達する。体はほとんど不透明な淡い灰色で、透明な部分は頭部周辺に限られる。K. vitreolusに見られるような後頭部のくぼみはなく、背部の輪郭はよりアーチ状である。胸鰭は頭長よりも長いという特徴を持つ。

- 分布:東南アジアに広範囲に分布し、ボルネオ島、スマトラ島、マレー半島、そしてメコン川およびチャオプラヤ川流域で確認されている。

- 保全状況:IUCNレッドリストにおいて「低懸念(Least Concern)」に分類されている。

2.3 その他の関連種

Kryptopterus minor:透明度と小型である点ではK. vitreolusに非常によく似ているが、背中が黄金色を帯び、眼が青いといった色彩の違いや、微細な形態的差異によって区別される。分布はボルネオ島に限定されており、観賞魚として流通することは極めて稀である。

Kryptopterus piperatus:体が透明であることが確認されている3番目の種で、スマトラ島北部で見つかっている。K. minorと同様に、アクアリウム市場にはほとんど流通していない。

表1:主要Kryptopterus種の比較分析

| 特徴 | Kryptopterus vitreolus | Kryptopterus bicirrhis | Kryptopterus minor |

|---|---|---|---|

| 一般名 | トランスルーセントグラスキャットフィッシュ、ゴーストキャットフィッシュ、ファントムキャットフィッシュ | ツーバーブ・キャットフィッシュ | ゴールデンバック・ゴーストキャットフィッシュ |

| 最大標準体長 | 約6.5 cm | 15 cm | 約6 cm |

| 体の透明度 | ほぼ完全に透明 | ほぼ不透明(頭部周辺のみ半透明) | ほぼ完全に透明 |

| 背部輪郭 | 後頭部に顕著なくぼみあり | アーチ状でくぼみなし | K. vitreolusに類似 |

| 自然分布域 | タイ(半島部および南東部) | 東南アジア広域(メコン川、チャオプラヤ川、スンダ列島など) | ボルネオ島 |

| IUCNステータス | 低懸念(LC) | 低懸念(LC) | 評価なし |

| アクアリウム流通 | 非常に一般的 | 非常に稀、あるいは皆無 | 非常に稀、あるいは皆無 |

この比較を通じて、アクアリウムで親しまれている透明なナマズがK. vitreolusであり、学名として長年使われてきたK. bicirrhisが全く異なる特徴を持つ大型種であることが明確に理解できる。

第3章:進化生物学と透明化の現象

トランスルーセントグラスキャットフィッシュの最も驚くべき特徴である透明性は、単なる珍しい外見ではなく、生存戦略として進化した洗練された適応形質である。本章では、この魚が属するナマズ科の系統発生学的な位置づけから、透明性を実現する遺伝的・物理的メカニズム、そして他の生物に見られる類似の現象との比較を通じて、その進化の背景に迫る。

3.1 ナマズ科(Siluridae)の系統発生

Kryptopterus属は、ナマズ目ナマズ科(Siluridae)に分類される。この科はユーラシア大陸の淡水域に広く分布し、100種以上を含む多様なグループである。しかし、Kryptopterus属そのものは、単一の共通祖先から派生したすべての子孫を含んでいない「側系統群(paraphyletic group)」であると考えられている。

1995年のボーンブッシュ(Bornbusch)による研究では、この属が少なくとも6つの異なるクレード(単系統群)、すなわち種群(例:K. bicirrhis種群、K. cryptopterus種群など)から構成されることが示された。実際に、かつてKryptopterus属に分類されていた一部の種は、すでにPhalacronotus属やMicronema属といった別の属に移されている。この分類体系の見直しは現在も進行中であり、属内の進化的な関係性が非常に複雑であることを示唆している。

3.2 不可視性という適応的利点

生物における透明性は、究極のカモフラージュ(隠蔽)の一形態である。特にK. vitreolusが生息するような、薄暗く濁った水中環境では、捕食者の視覚から逃れるための極めて有効な戦略となる。体を通過する光の散乱と吸収を最小限に抑えることで、魚は背景に溶け込み、その輪郭を事実上消し去ることができる。この効果は、水の中層を群れで泳ぐK. vitreolusのような種にとって特に大きい。

3.3 K. vitreolusにおける透明性の遺伝的設計図

近年のK. vitreolusの染色体レベルでのゲノム解読により、その透明性を司る具体的な遺伝的変異が特定された。この研究は、透明化という表現型が、偶然ではなく特定の遺伝子の変化によって引き起こされた進化の産物であることを分子レベルで証明した。

主に二つの重要な遺伝的イベントが同定されている。

- edn3b遺伝子の欠失:この遺伝子(エンドセリン-3)は、メラノフォア(黒色色素胞)の発生に不可欠な役割を担う。トランスルーセントグラスキャットフィッシュのゲノムではこのedn3b遺伝子が完全に失われており、これが透明な表現型を生み出す主要な要因である。この仮説は、遺伝子編集技術を用いてedn3b遺伝子をノックアウトしたゼブラフィッシュを作出した実験によって裏付けられた。この変異体ゼブラフィッシュは、野生型と比較して体表の黒色色素が劇的に減少し、トランスルーセントグラスキャットフィッシュの表現型を部分的に再現した。

- tyrp1b遺伝子の偽遺伝子化:この遺伝子はチロシナーゼ関連タンパク質1をコードし、アルビニズム(先天性白皮症)に関連する。K. vitreolusでは、この遺伝子の途中に終止コドンが挿入される変異が起きており、正常なタンパク質が作られない「偽遺伝子」となっている。これにより、色素の生成がさらに抑制される。

これらの発見は、トランスルーセントグラスキャットフィッシュの透明性が、色素細胞の形成と色素合成という二つの異なる経路を同時に遮断する遺伝的変異の組み合わせによって達成された、洗練された進化的適応であることを示している。

3.4 不可視性と虹色の物理学

K. vitreolusの透明性は、遺伝的な色素の喪失だけでなく、物理的な構造にも支えられている。まず、全てのナマズに共通する鱗の欠如が基礎となる。それに加え、体を左右から強く側扁させた非常に薄い体型や、光の散乱を抑えるように整然と配列した組織内の分子構造が、透明度を高めていると考えられている。

さらに興味深いのは、特定の角度から光が当たると体全体が虹色に輝く「構造色」のメカニズムである。近年の研究により、この虹色は鱗や皮膚といった体表面の構造ではなく、体を透過した光が内部の筋肉組織によって回折されることで生じることが明らかになった。筋線維を構成するサルコメア(筋節)が周期的に並んだ構造が、自然の「透過型回折格子」として機能し、白色光をスペクトル(虹の七色)に分光するのである。魚が泳ぐ際には筋肉が収縮・弛緩するため、この回折格子の間隔が動的に変化し、それによって虹色の輝きが明滅し、角度によって色合いが変わるというダイナミックな光学効果を生み出す。

このように、K. vitreolusの体は、遺伝子レベルでの色素の「除去」と、組織・細胞レベルでの光学的特性の「最適化」という、複数の階層にまたがる進化的な工夫の結晶である。単に透明であるだけでなく、動きに応じて虹色に輝くという付加的な光学現象は、この魚の適応の精緻さを物語っている。

3.5 収斂進化の一例:トランスルーセントグラスキャットフィッシュとグラスフロッグ

K. vitreolusの透明性は、全く異なる系統の生物が、同様の環境圧(例えば捕食圧)に対して独立に類似した形質を進化させる「収斂進化」の好例として、グラスフロッグ(Centrolenidae科)と比較することで、より深く理解できる。

- トランスルーセントグラスキャットフィッシュのメカニズム:遺伝子の欠失という不可逆的な変化によって達成される、恒久的・静的な透明性である。この魚は生涯を通じて、活動時も休息時も常に透明である。

- グラスフロッグのメカニズム:陸上脊椎動物にとって透明化の最大の障害となる血液の赤色を克服するための、一時的・動的な透明性である。グラスフロッグは、休息(睡眠)中、血液中から赤血球の約90%を能動的に取り除き、反射性の膜で覆われた肝臓内に貯蔵する。これにより、葉の上で休息する際に体を透明にしてカモフラージュ効果を高めるが、活動を開始する際には再び赤血球を循環系に戻し、代謝に必要な酸素を供給する。その結果、活動中は不透明になる。

この比較から、同じ「透明化」という目標に対して、進化が全く異なる「工学的解決策」を生み出したことがわかる。トランスルーセントグラスキャットフィッシュの解決策は、色素細胞を遺伝的に除去する戦略である。一方、グラスフロッグの解決策は、色素細胞(赤血球)を必要に応じて管理・隠蔽する戦略である。この違いは、それぞれの生物が置かれた生態学的文脈の制約を反映している。陸生でより高い代謝要求を持つグラスフロッグは、活動のために赤血球を完全に失うことはできず、複雑な貯蔵システムを進化させた。対照的に、より安定した水生環境に生息するトランスルーセントグラスキャットフィッシュは、恒久的な遺伝的変更という選択肢を取り得たのである。これは、最終的な表現型が表面的に似ていても、そこに至る進化の経路は、生物全体の生理機能や生態的地位によって大きく左右されることを示す示唆に富む事例である。

第4章:生態と自然史

Kryptopterus属の魚たちが、その特異な形態をどのように利用して自然環境で生きているのかを理解することは、この生物を総合的に把握する上で不可欠である。本章では、特にK. vitreolusとK. bicirrhisの生息地、食性、社会行動、そして特筆すべき感覚能力について詳述する。

4.1 生息地と分布

各種は、それぞれ異なるタイプの水域に適応している。

- Kryptopterus vitreolus:流れの緩やかな、あるいは止水の環境を好む。しばしば、植物由来のタンニンを豊富に含んだ「ブラックウォーター」と呼ばれる酸性の水域で見られるが、透明な河川にも生息する。その分布はタイの沿岸河川流域に限定されている。

- Kryptopterus bicirrhis:より大規模で濁った河川に生息し、岸に近い流れの速い場所で見られることが多い。腐植質に富んだピート水(peaty water)を好み、熱帯魚としては比較的低い水温域(21-26°C)に適応している。

4.2 食性と採餌行動

両種ともに捕食者であるが、その対象は異なる。

- K. bicirrhisは昼行性の捕食者で、主に水生半翅類(水生昆虫)や小型の魚類を捕食する。

- K. vitreolusは肉食性の強い雑食性で、動物プランクトン、蚊の幼虫(ボウフラ)、ミジンコなどの微小な甲殻類を主な餌としている。多くのナマズが底層で活動するのとは対照的に、本種は水の中層で採餌を行う遊泳性(pelagic)の生活様式を持つ。

4.3 社会構造と行動

K. vitreolusは非常に強い群泳性を示し、野生では100個体以上の大規模な群れ(スクール)を形成することがある。これは捕食者に対する防御戦略であり、彼らの生物学的に極めて重要な側面である。このため、水槽内で飼育する際にも、ストレスを避け、健全な状態を保つためには最低でも5-6個体以上のグループで飼育することが絶対条件とされる。

K. bicirrhisも同様に群れを作る習性があるが、K. vitreolusに比べてやや攻撃的である可能性が示唆されている。

4.4 特異な感覚能力

視覚に頼れない濁った水中環境で生きるため、Kryptopterus属は高度に発達した非視覚的な感覚能力を備えている。

ひげ(Barbels):他の多くのナマズ類と同様、長く伸びた上顎のひげは、重要な感覚器官である。このひげには味蕾(味覚を感じる細胞)や機械受容器が密集しており、視界の悪い水中で餌を探したり、周囲の状況を把握したりするために用いられる。

電気受容と磁気受容:かつてK. bicirrhisの名で発表された研究は、この魚が微弱な電場を感知するアンピュラ器官(ampullary electroreceptor organs)を持ち、さらに地磁気のような静磁場に対して極めて高い感受性を持つことを明らかにした。実験では、20マイクロテスラ(μT)を超える磁場から積極的に泳ぎ去る行動が観察された。この反応には「電磁気知覚遺伝子(Electromagnetic Perceptive Gene, EPG)」と呼ばれる特定の遺伝子が関与しているとされている。

重要:

ここで極めて重要なのは、第1章で詳述した分類学的混乱の歴史である。科学文献において長らくK. bicirrhisと誤認されてきたのは、アクアリウム経由で研究機関に供給されていたK. vitreolusであった。したがって、この画期的な電気受容・磁気受容に関する研究が、実際にはK. vitreolusを対象に行われたものである可能性は極めて高い。この再解釈に基づけば、真の「トランスルーセントグラスキャットフィッシュ」は、視覚的な驚異であるだけでなく、我々の想像を超える鋭敏な感覚世界を生きるスペシャリストであるということになる。

第5章:人間社会との関わりにおけるトランスルーセントグラスキャットフィッシュ

トランスルーセントグラスキャットフィッシュは、そのユニークな特徴から、趣味、産業、文化、そして科学研究といった多様な側面で人間社会と深く関わってきた。本章では、これらの魚が人間とどのように交わってきたかを探る。

5.1 アクアリウム産業

5.1.1 趣味としての歴史と人気

Kryptopterus vitreolusは、その透明な体という他に類を見ない外見から、1934年以来、観賞魚として不動の人気を誇っている。市場では「トランスルーセントグラスキャットフィッシュ」や「トランスルーセントグラスキャット」のほか、「ゴーストキャットフィッシュ」や「ファントムキャットフィッシュ」といった名称で販売されている。

5.1.2 飼育と管理

K. vitreolusの飼育には、その繊細な性質を理解した上で、適切な環境を提供する必要がある。以下に、飼育の要点をまとめたケアシートを示す。

表2:Kryptopterus vitreolusのアクアリウム・ケアシート

| 項目 | 推奨される条件 | 備考 |

|---|---|---|

| 最小水槽サイズ | 120 L(約30ガロン)以上 | 群れで飼育するため、十分な遊泳スペースが必要。 |

| 水温 | 24–26 °C | 安定した水温を維持することが重要。 |

| pH | 4.0–7.0(弱酸性から中性) | 急激なpH変動に非常に弱い。 |

| 硬度 | 軟水(1–10 °dGH) | 水質に敏感なため、軟水が望ましい。 |

| 性質 | 温和、臆病 | 攻撃的な魚や活発すぎる魚との混泳は避ける。 |

| 社会性 | 強い群泳性 | 最低でも6匹以上の群れで飼育することが不可欠。単独飼育は強いストレスを引き起こす。 |

| 餌 | 生餌、冷凍餌 | ブラインシュリンプ、アカムシなどを好む。人工飼料には餌付きにくい場合がある。 |

| 飼育難易度 | 中級者向け | 水質の維持管理が重要。 |

| 水槽環境 | 植栽、薄暗い照明 | 隠れ家となる水草や流木を多く配置し、浮き草などで光量を調整する。 |

5.1.3 繁殖と供給網

K. vitreolusの飼育下での繁殖は極めて困難であり、一般的なアクアリウム環境での成功例はほとんど報告されていない。研究施設レベルでは、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)などのホルモン剤を用いた人工繁殖が試みられ、成功している例もある。しかし、観賞魚として市場に流通する個体は、そのほぼ全てが野生採集個体に依存しているのが現状である。主な供給源はタイであり、本種の分布域が限定的であることから、乱獲による資源への影響が懸念されている。

5.2 産業的・食文化としての利用

透明なK. vitreolusが観賞用として価値を持つのに対し、不透明な近縁種は食用として重要な役割を果たしている。

- K. bicirrhisは、カンボジアにおいて「プラホック」と呼ばれる発酵魚醤の原料として利用される。

- K. cryptopterusは、タイでは「プラー・ヌア・オーン(Pla Nuea On)」として知られ、その繊細な白身が高く評価される高級食材である。カレーの具材や、すり身にしてフィッシュボールなどに加工される。

- その他の種、例えばK. limpokなども燻製にして食されることがある。

ここには、人間がKryptopterus属に対して持つ価値観の明確な二分法が見て取れる。K. vitreolusのような透明な種は、その「形態」(観賞用の美しさ、研究用の透明性)に価値が見出される。一方で、K. bicirrhisのような不透明な種は、その「実質」(食用の身)に価値が見出される。透明性という単一の形質が、人間と魚の関係性、そしてそれらを取り巻く経済生態系(観賞魚取引と水産業)を完全に分けているのである。

5.3 文化的重要性と雑学

5.3.1 プラ・ルアン王の骨の魚

タイの民間伝承には、K. vitreolusの起源を物語る興味深い話が伝わっている。伝説的な王であるプラ・ルアンは、神通力のある言葉を操ることができたという。ある時、彼が魚を食べ、その骨を水に投げ入れて「再び生きよ」と唱えると、骨は奇跡的に命を吹き返し、透明な体のナマズとして蘇った。この伝説から、K. vitreolusはタイ語で「プラ・カン・プラ・ルアン(pla kang phra ruang)」、すなわち「プラ・ルアン王の骨の魚」と呼ばれるようになった。

5.3.2 学名の語源

- Kryptopterus:ギリシャ語のkryptos(隠れた)とpteron(ひれ)に由来し、極めて小さい、あるいは退化した背鰭を指す。

- bicirrhis:ラテン語で「2本の糸(ひげ)」を意味し、2本の上顎ひげを指す。

- vitreolus:ラテン語で「小さなガラス」を意味する。

- minor:ラテン語で「より小さい」を意味する。

5.4 モデル生物としてのトランスルーセントグラスキャットフィッシュ

K. vitreolus(多くの場合K. bicirrhisと誤認されてきた)は、その生来の透明性から、数十年にわたり科学研究における重要なモデル生物として利用されてきた。体を切開することなく内部の生命現象を観察できるため、様々な分野で貴重な知見を提供してきた。

主な研究応用分野には、血管系と血液循環の研究、細胞移植、DNA免疫法、色素形成のメカニズム、そして前述の通り、電気受容や磁気受容といった神経生物学の研究が含まれる。近年のゲノム解読の成功は、脊椎動物における透明性の進化を解明するための遺伝学的モデルとしての価値をさらに高めるものである。

結論:保全におけるパラドックス

Kryptopterus vitreolusを巡る人間との関わりは、一つの興味深いパラドックスを内包している。この魚を観賞魚として非常に魅力的なものにしているその美しさ、すなわち透明性が、同時にその最大の脅威ともなり得るのである。飼育下での繁殖が困難であるため、世界的な需要は野生個体の採集によって満たされている。これは、その魚を観察し、所有したいという我々の欲求が、限定された生息地における乱獲を助長しかねないという「保全のパラドックス」を生み出している。一方で、食用となる不透明な近縁種は、持続可能な水産資源として管理の対象となる。この魚の未来は、その神秘的な魅力に惹かれる我々が、単なる消費者の立場を越え、その生態系と種の存続に対する責任をいかに果たしていくかにかかっていると言えるだろう。

コメント