セイルフィンプレコ:アマゾンの奇跡から世界の脅威へ

Pterygoplichthys gibbicepsの包括的モノグラフ

第I部:基礎生物学と進化

第1節:分類、体系学、および同定

本節では、Pterygoplichthys gibbicepsの正確な科学的アイデンティティを確立し、その分類学的歴史をたどり、しばしば混同される他の類似種と明確に区別するための実践的な指針を提供する。この基礎的情報は、特に誤同定が横行しているアクアリウム業界や外来種管理に関する後続の議論にとって不可欠である。

1.1. 正式な分類と命名法

Pterygoplichthys gibbicepsは、ナマズ目(Siluriformes)ロリカリア科(Loricariidae)に属する魚類である。その詳細な分類学的位置は、以下の表1に示される。本種は、1854年にオーストリアの魚類学者ルドルフ・クナー(Rudolf Kner)によって初めて記載された。この歴史的背景は、本種の科学的認識の年表を理解する上で重要である。

分類の歴史を通じて、本種にはいくつかのシノニム(異名)が存在した。これにはAncistrus gibbiceps、Glyptoperichthys gibbiceps、およびLiposarcus altipinnisが含まれる。これらの異名は、ロリカリア科全体の分類が流動的であり、歴史を通じて再評価が繰り返されてきたことを示している。特にGlyptoperichthys属は、後頭部の隆起を特徴として一時期分離されていたが、属を区別するのに十分な差異ではないと見なされ、最終的にPterygoplichthys属に統合された。

| 分類階級 | 学名 |

|---|---|

| 界 | 動物界 (Animalia) |

| 門 | 脊索動物門 (Chordata) |

| 綱 | 条鰭綱 (Actinopterygii) |

| 目 | ナマズ目 (Siluriformes) |

| 科 | ロリカリア科 (Loricariidae) |

| 亜科 | ヒポストムス亜科 (Hypostominae) |

| 族 | プテリゴプリクティス族 (Pterygoplichthyini) |

| 属 | プテリゴプリクティス属 (Pterygoplichthys) |

| 種 | Pterygoplichthys gibbiceps |

| 二名法 | Pterygoplichthys gibbiceps (Kner, 1854) |

1.2. 語源と命名の歴史

学名の各要素は、本種の特徴的な形態を的確に表現している。

属名:Pterygoplichthysは、ギリシャ語の3つの単語、pterygion(翼、鰭)、hoplon(武器)、ichthys(魚)に由来する。これは、本属の魚が持つ、帆のように雄大で印象的な背鰭を指している。

種小名:gibbicepsは、ラテン語のgibbus(こぶ、隆起)とcaput(頭)から成り、背鰭の前方に位置する顕著な項部の隆起または稜を指している。

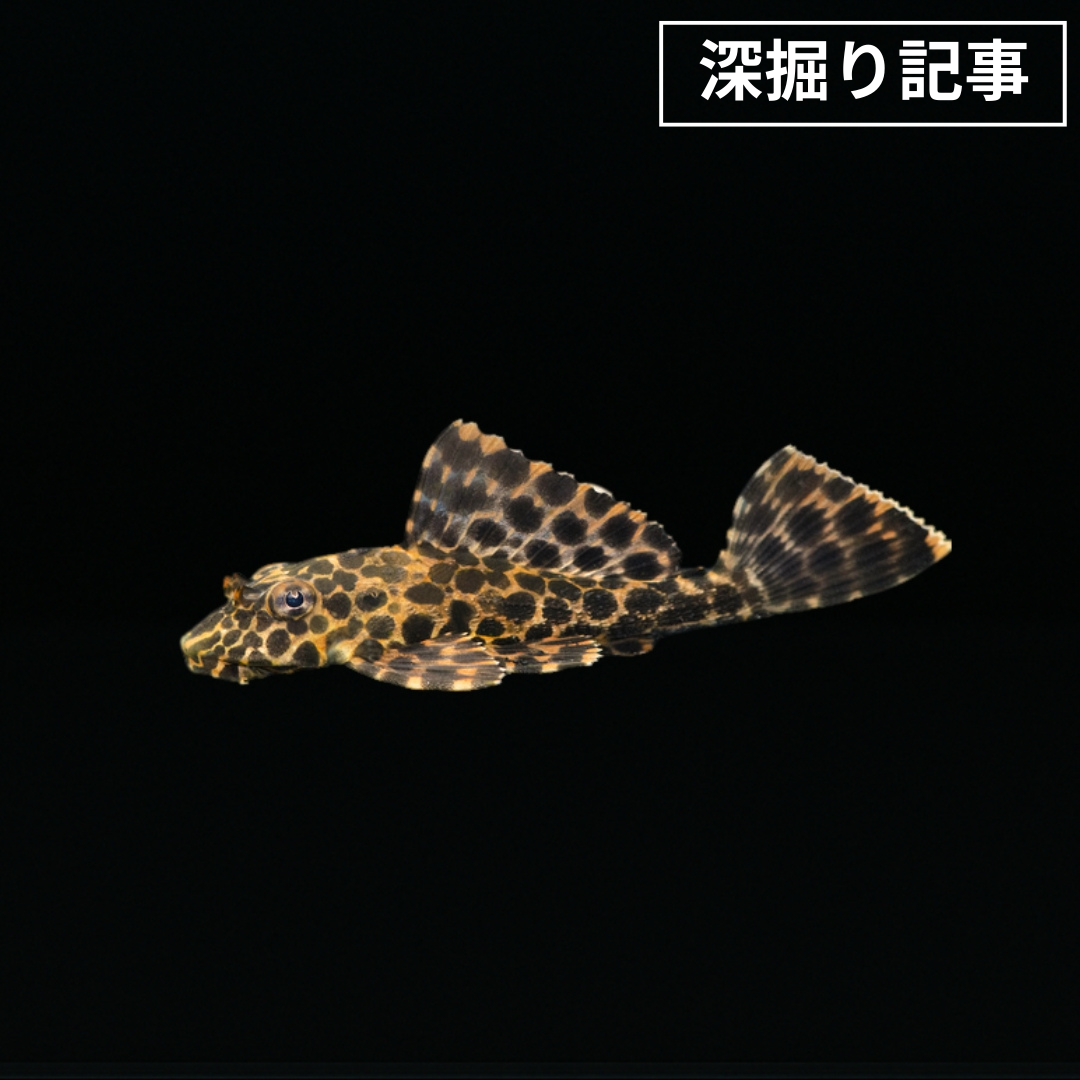

本種は世界中で様々な通称で知られている。英語圏では「Sailfin Pleco」(セイルフィンプレコ)、「Leopard Pleco」(レオパードプレコ)、そして幼魚はその滑稽な外見から「Clown Plec」(クラウンプレコ)と呼ばれることがある。日本では、「セイルフィンプレコ」または「セルフィンプレコ」という呼称が一般的である。このように多様な通称が存在することが、アクアリウム業界における混乱の一因となっている。

1.3. 比較ガイド:P. gibbicepsと類似種の識別

アクアリウム業界や外来種の報告において広範な混同が見られるため、本亜節は極めて重要である。P. gibbicepsを類似種から正確に識別するための主要な特徴を以下に詳述する。

対 Pterygoplichthys pardalis(アマゾンセイルフィンキャットフィッシュ): どちらも大型のセイルフィンプレコであるが、形態には明確な違いがある。P. gibbicepsは、黄褐色の地肌に不規則な大きめの茶色い斑点が入り、ハチの巣状の模様を呈する。この斑点は成長に伴い小さくなる傾向がある。一方、P. pardalisおよび近縁のP. disjunctivusは、腹部の模様によって区別される。P. pardalisは分離した斑点模様を持つが、P. disjunctivusは虫食い状の線模様(バーミキュレーション)を持つ。

対 Hypostomus属(例:「真の」コモンプレコ、H. plecostomus): これが最も一般的な混同である。決定的な識別点は背鰭の条(軟条)の数である。Pterygoplichthys属は9本以上(通常10〜13本)の背鰭条を持つが、Hypostomus属は5〜8本しか持たない。この単純な計数が、両属を区別する最も信頼性の高い方法である。

対 Ancistrus属(ブッシープレコ): 同じロリカリア科に属するが、Ancistrus属ははるかに小型である。また、成熟した雄は吻部に肉質の突起(ひげ)を発達させるが、これはPterygoplichthys属には見られない特徴である。

交雑の問題: 台湾やパナマなどの外来個体群では、P. pardalisとP. disjunctivusの間で広範な交雑が報告されており、両種の中間的な形態を持つ「ハイブリッドスウォーム(交雑個体群)」が形成されている。これにより、模様だけに基づいた野外での同定は非常に困難になっている。

分類学上の混乱が招く悲劇: 分類学上の混乱は、単なる学術的な問題にとどまらない。むしろ、それは世界的な侵略問題の主要な推進力となっている。アクアリウム業界が歴史的に「コモンプレコ」のような包括的な名称を使用し、幼魚の段階では種の識別が困難であったことが、複数のPterygoplichthys種とその交雑個体の意図せざる混合と広範な流通を招いた。この一連の流れは、商業的なサプライチェーンにおける分類学的明確性の欠如が、遺伝的に多様で頑強な交雑個体群の野外定着を直接的に促進していることを示している。これらの交雑個体は、「雑種強勢」によって親種よりもさらに強力な侵略者となる可能性があり、その管理と侵入源の追跡を著しく困難にしている。

| 形質 | Pterygoplichthys gibbiceps | Pterygoplichthys pardalis | Hypostomus plecostomus |

|---|---|---|---|

| 背鰭条数 | 9本以上 (通常10+) | 9本以上 (通常10+) | 8本以下 (通常5-8) |

| 腹部の模様 | ハチの巣状の斑点 | 分離した斑点 | 不定 |

| 最大体長 | 約50 cm | 約50 cm | 約50 cm |

第2節:進化的文脈と系統

本節では、P. gibbicepsをナマズ類全体の壮大な進化的物語の中に位置づけ、その科の深い歴史と分類をめぐる科学的議論を探る。これにより、包括的な理解に不可欠な「ディープタイム」の視点を提供する。

2.1. ロリカリア科:進化的大成功の物語

ロリカリア科はナマズ目最大の科であり、90を超える属と680種以上を擁し、驚異的な多様化を遂げている。骨質の装甲板と吸盤状の口といった共通の特徴により、単系統群(共通の祖先から進化した全ての種を含む自然なグループ)として認識されている。

進化が産んだ侵略者: ロリカリア科の進化史は、特定の、しばしば過酷な環境(例:流れの速い河川)への適応の物語であり、その過程で獲得された形質が、結果的に彼らを世界的な侵略成功者へと「前適応」させた。彼らの主要な進化的特徴である装甲、吸盤状の口、そして生理的頑強性は、侵略のための「外適応(exaptation)」として機能している。彼らをアマゾンで成功させた進化的な圧力が、フィリピンの汚染された河川やフロリダの水路で彼らを成功させているのである。彼らの進化的な過去は、彼らの侵略的な未来の直接的な設計図となっている。

第II部:環境の中の生物

本パートでは、個々の魚の生物学に焦点を当て、その独特な解剖学的特徴と、自然生息地での生活、摂食、繁殖の様式を検証する。

第3節:解剖学と特殊な適応

3.1. 装甲ナマズ:形態と機能

体は連動する骨質の板、すなわち鱗板(scute)で覆われており、捕食からの強力な防御を提供する。この「装甲」は、ラテン語のlorica(胸当て)に由来する科名の通り、本科を定義づける特徴である。特に胸鰭と背鰭には、防御や岩の隙間に体を固定するために使用できる、ロック可能な強固な棘が備わっている。

3.4. 鰓を超えて:条件的空気呼吸の生理学

Pterygoplichthys属の種は、条件的空気呼吸者であり、水面で空気を飲み込むことによって鰓呼吸を補うことができる。これは、補助的な呼吸器官として機能する、高度に血管が発達した特殊な胃によって達成される。この適応により、停滞した水たまり、汚染された水域といった溶存酸素の乏しい(低酸素)環境や、水上でも長時間(最大30時間との報告あり)生存することが可能である。

統合された生存システム: P. gibbicepsに見られる一連の適応は、底生生活への特化の傑作を示している。装甲、吸盤、オメガアイ、空気呼吸といった各特徴は、孤立したものではなく、高エネルギーの底生ニッチで繁栄するための統合されたシステムの一部である。これらは、特定の生態学的課題に対する、緊密に共進化した一連の解決策なのである。

第III部:人間との相互作用と世界的影響

本パートでは、自然状態の魚から、人間との複雑でしばしば問題のある関係へと焦点を移す。人気のペットから世界的な害獣へ、そして将来的には資源となる可能性までを探る。

第5節:アクアリウム業界の柱として

侵略へのパイプライン: 観賞魚取引のビジネスモデル、すなわち安価な幼魚の大量販売を優先するモデルは、必然的に外来種の「パイプライン」を生み出している。問題は無責任な飼育者だけにあるのではなく、管理不能なほど大型になる魚の余剰を生産する産業構造そのものにある。Pterygoplichthysの侵略は、観賞魚取引の経済構造がもたらす直接的かつ予測可能な帰結である。これは個人の失敗の問題ではなく、システム的な問題である。

第6節:世界的な外来種としてのセイルフィンプレコ

| 地域 | 定着種/交雑種 | 主要な影響 |

|---|---|---|

| フロリダ州(米国) | P. disjunctivus, P. multiradiatus, etc. | 河岸侵食、在来マナティーへの干渉、温泉の占拠 |

| メキシコ | P. pardalis, P. multiradiatus | 漁業被害(「悪魔の魚」)、生態系攪乱 |

| フィリピン | P. disjunctivus, P. pardalis | 在来魚の漁獲量減少、漁具の損傷 |

| 沖縄県(日本) | P. disjunctivus | 深刻な河岸侵食、護岸の崩壊、外来寄生虫の導入 |

破壊的生態系エンジニア: プレコの影響は単に藻類を食べることだけではない。その最も深刻で永続的なダメージは、侵略した生息地の物理的な再構築(巣穴掘り)からもたらされる。彼らを「破壊的生態系エンジニア」として捉えることは、単純な競争を超えた多面的な影響を理解するための強力な概念モデルを提供する。

第IV部:統合と結論

第8節:結論:Pterygoplichthys gibbicepsの二重の遺産

本モノグラフは、P. gibbicepsがアマゾンのユニークな生息者から世界的な商品へ、そしてその結果として広範な生態学的脅威へと至る道のりを統合的に考察した。本種は、グローバリゼーション、ペット取引、そして人新世における生物侵略管理の複雑な課題がもたらす意図せざる結果のケーススタディとして位置づけられる。

結論として、本種の中心的なパラドックスが再確認される。すなわち、進化の驚異であり、頑強なアクアリウムペットたらしめるまさにその形質が、同時に世界で最も成功し、破壊的な淡水侵略者の一つたらしめているのである。その進化的適応は、原産地での生存戦略であったが、人間の介在によって世界中に拡散されると、侵略のための強力な武器となった。

Pterygoplichthys gibbicepsの遺産は、人間と自然との相互作用がいかに予測不可能で、かつ広範囲にわたる影響を及ぼしうるかを示す、強力な教訓であり続けるだろう。その管理には、生態学、経済学、そして社会科学を統合した、極めて慎重かつ多角的なアプローチが求められる。

コメント