ネオンドワーフグラミー完全ガイド:美しさと病のパラドックス

アクアリウムでひときわ目を引く「ネオンドワーフグラミー」。その虹色の輝きは、多くの人を魅了してやみません。しかし、その美しさの裏には、原産地での強靭な生命力と、現代の観賞魚産業がもたらした「脆弱性」という、深いパラドックスが隠されています。

この記事では、ネオンドワーフグラミーの発見の歴史から、野生下での驚くべき生態、美しい改良品種の誕生、そして現代アクアリストが直面する深刻な病の問題まで、この魅力的な魚のすべてを徹底的に掘り下げていきます。

序論:ガンジスデルタが生んだ虹色の宝石

ネオンドワーフグラミーは、自然の力と人間の美意識が交差して生まれた、観賞魚の象徴ともいえる存在です。原種であるドワーフグラミー(学名:Trichogaster lalius)から、より鮮やかな色彩を求めて人為的に改良され、世界中のアクアリウムで愛されています。

しかし、その輝かしい美しさの裏には、集約的な養殖がもたらした「病」という重い影が潜んでいます。この記事のテーマは、この魚が持つ「野生下での強靭さ」と「養殖下での脆弱性」という、鮮烈なコントラストです。このパラドックスを理解することが、本種を深く知るための鍵となります。

ネオンドワーフグラミーは単なるペットフィッシュではありません。水を吐きかけて狩りをするユニークな行動は科学的研究の対象となり、原産地では古くから食用魚として、また蚊の幼虫を駆除する益魚としても知られています。ガンジス川の支流で発見された一匹の小さな魚が、いかにして世界的なアイコンとなり、現代的な課題に直面するに至ったのか。その物語を紐解いていきましょう。

科学的探求の旅:ハミルトンの発見から現代の分類学まで

発見者フランシス・ハミルトンと「ガンジス川の魚類」

本種が科学の世界に登場したのは、19世紀初頭。スコットランド出身の医師であり博物学者であったフランシス・ハミルトン(Francis Hamilton)の功績です。彼は東インド会社での勤務中にインドやネパールの魚類を調査し、1822年に記念碑的著作『ガンジス川とその支流に生息する魚類に関する報告』の中で、本種をTrichopodus laliusとして初めて記載しました。彼が描かせた精巧な図譜は、今なおインド魚類学の基礎文献として高く評価されています。

一世紀にわたる分類の混乱と現在の学名

ドワーフグラミーの学名は、長らく混乱の歴史を辿ってきました。当初はTrichopodus laliusとされましたが、長い間Colisa laliaという学名で知られていました。これは1923年に魚類学者が行った再分類によるもので、アクアリウム業界に広く浸透しました。

しかし、後の研究によってこの分類に誤りがあることが判明。分類学的な大整理が行われた結果、ドワーフグラミーを含む小型種はTrichogaster属に、パールグラミーなどの大型種はTrichopodus属へと変更されました。これにより、本種の正当な学名はTrichogaster laliusとして確立されたのです。この変遷は、科学的知見が絶えず更新されていくダイナミックなプロセスを物語っています。

学名の由来

学名Trichogaster laliusは、その特徴を的確に表しています。

- Trichogaster (トリコガステル): ギリシャ語の「毛(thrix)」と「腹(gaster)」に由来し、糸状に長く伸びた特徴的な腹ビレを指します。

- lalius (ラリウス): ラテン語で「小さい」を意味し、他のグラミー類と比較して体が小さいことを示しています。

| 界 | 動物界 (Animalia) |

|---|---|

| 門 | 脊索動物門 (Chordata) |

| 目 | アナバス目 (Anabantiformes) |

| 科 | オスフロネムス科 (Osphronemidae) |

| 属 | Trichogaster |

| 種 | T. lalius |

野生の姿:過酷な環境を生き抜く適応の傑作

野生のドワーフグラミーは、驚くべき適応能力で厳しい自然環境を生き抜いています。その秘密は、特殊な器官と行動に隠されています。

原産地と生息環境

主な生息地は、南アジアのパキスタン、インド、バングラデシュを流れるガンジス川やブラマプトラ川水系です。流れの緩やかな小川、沼地、水田など、水草が豊かに茂る場所を好みます。観賞魚としての取引の結果、現在ではシンガポールやアメリカのフロリダ州など、世界各地に定着した個体群も報告されています。

生存を支える特殊な器官

ラビリンス器官

ドワーフグラミーを含む「ラビリンスフィッシュ」の最大の特徴が、ラビリンス器官です。これは鰓(えら)の上部にある補助的な呼吸器官で、空気中から直接酸素を取り込むことを可能にします。この能力のおかげで、水中の酸素が少なくなる乾季などでも、水面で空気を吸って生き延びることができるのです。

感覚器官としての腹ビレ

糸状に伸びた腹ビ레は、単なる飾りではありません。この「アンテナ」には触覚や味覚を感じる細胞が集中しており、濁った水中で障害物を探知したり、餌を探したり、仲間とコミュニケーションをとったりするのに使われます。水槽内で他の魚にそっと触れる行動は、この感覚機能の表れです。

驚きの狩猟行動:水を吐くハンター

ドワーフグラミーは、水面上の昆虫を狙って水を吐きかけるという、驚くべき狩猟行動をとることが近年の研究で明らかになりました。これは長らくテッポウウオの専売特許と考えられていましたが、ドワーフグラミーもまた、ハエやコオロギを水面に叩き落として捕食するためにこの能力を進化させていたのです。

分類学的に遠い両者が、同じ目的のために似た能力を持つことは「収斂進化」の好例であり、身近な観賞魚が持つ科学的な奥深さを示しています。

アクアリウムの象徴へ:選抜育種と美の探求

その美しさからアクアリウムの世界に迎えられたドワーフグラミーは、人間の手によってさらなる変貌を遂げます。

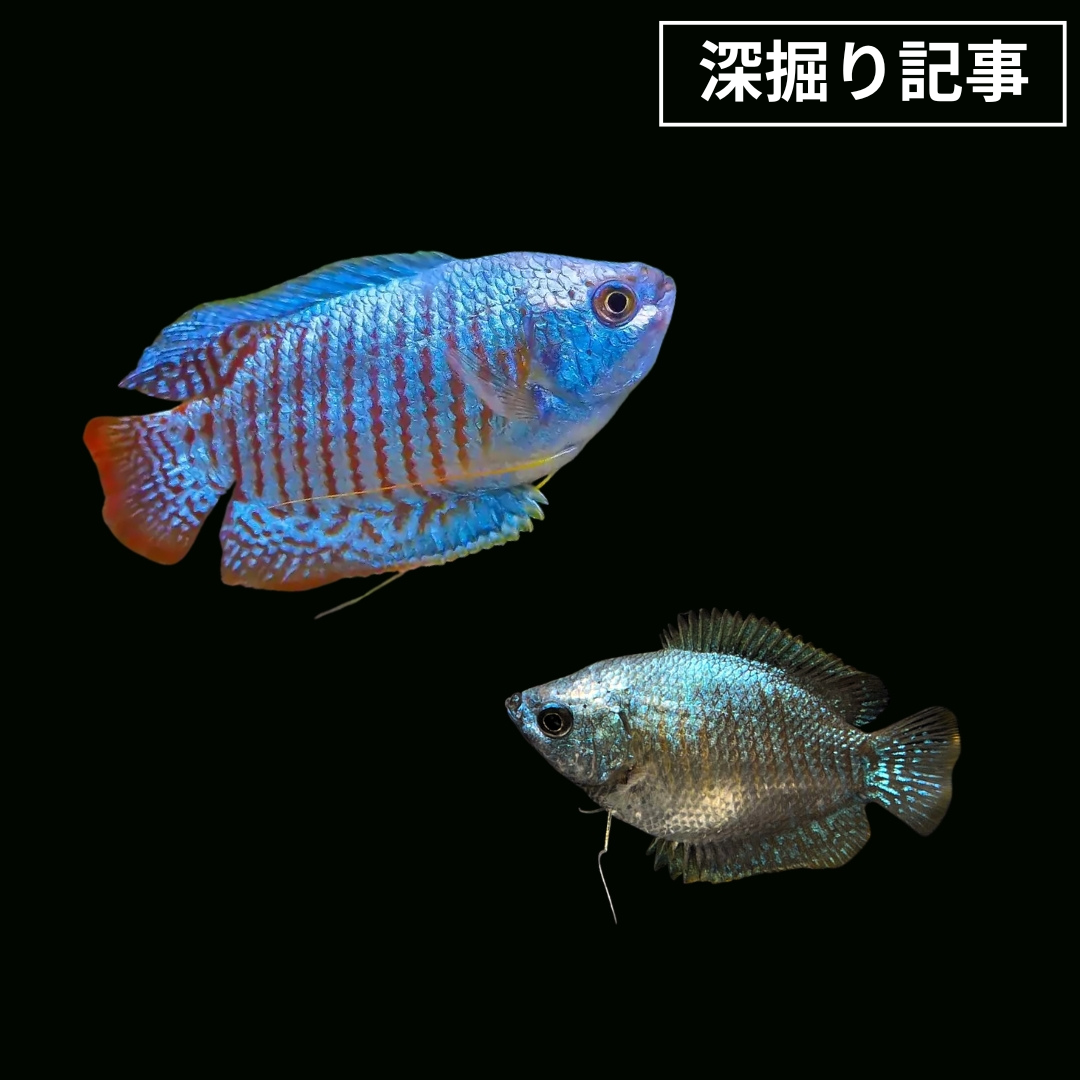

色彩の芸術:ネオンドワーフグラミーの誕生

今日私たちが目にする「ネオンドワーフグラミー」は、自然界には存在しない、人間が生み出した芸術品です。ブリーダーたちは、野生種が持つ赤と青の縞模様のうち、特に金属光沢を放つ青色の部分をより広く、より鮮やかになるように選抜育種を繰り返しました。その結果、青の輝きが極限まで高められた、まさに「ネオン」の名にふさわしい品種が誕生したのです。

多様なカラーバリエーション

この選抜育種は、他にも魅力的な色彩変異個体(カラーモルフ)を生み出しました。

- パウダーブルードワーフグラミー: 赤い縞模様がほぼ消失し、全身が淡く輝く青色に染まる品種。「コバルトブルー」とも呼ばれます。

- フレームレッドワーフグラミー: 赤色を強調した品種で、体は鮮やかな赤橙色に染まります。背ビレなどに残る青が美しいコントラストを見せます。

| モルフ名 | 際立った特徴 | 起源 |

|---|---|---|

| ワイルドタイプ | 赤とメタリックブルーの斜めの縞模様が交互に入る。 | 野生種 |

| ネオンブルー | ワイルドタイプから青色の面積と輝きを強調したもの。 | 改良品種 |

| パウダーブルー | 全身がほぼ均一な淡い青色。赤い縞はほとんど見られない。 | 改良品種 |

| フレームレッド | 全身が鮮やかな赤橙色。背ビレなどに青色が残ることが多い。 | 改良品種 |

専門家レベルの飼育管理術

ネオンドワーフグラミーを美しく健康に飼育するためのポイントを紹介します。

- 水槽: 最低でも40L以上の水量が望ましいです。水草(特に浮き草)を多めに入れると落ち着きます。強い水流は苦手なので、フィルターの排水は弱めましょう。

- 水質: 水温は22~28℃、pHは6.0~7.5の弱酸性から中性が適しています。

- 餌: 雑食性なので、高品質な人工飼料を主食に、冷凍アカムシやブラインシュリンプなどを時々与えると健康と色彩が維持できます。

- 混泳: 温和ですがオスは縄張り意識が強いため、オス同士の複数飼育は広い水槽でない限り避けるのが無難です。オス1匹に対してメスを複数入れる構成が推奨されます。

産業への影響と現代の課題:DGIVという疫病

ネオンドワーフグラミーの世界的普及は、観賞魚産業に利益をもたらした一方で、深刻な問題を引き起こしました。それが、特定のウイルス性疾患の蔓延です。

DGIVの影 – ドワーフグラミーを蝕む病

現在、ドワーフグラミー飼育における最大の障害が「ドワーフグラミーイリドウイルス病(DGIV)」です。一度発症すると有効な治療法はなく、致死率は極めて高いとされています。

- 根本原因: 特定の色彩を固定化するための近親交配(インブリーディング)の繰り返しです。これにより遺伝的多様性が失われ、魚の免疫力が著しく低下したことが原因と考えられています。

- 症状: 食欲不振、元気の消失、体色の減退、腹部の膨張、体表の潰瘍など、症状は多岐にわたります。

- 産業への影響: シンガポールから輸出される個体の22%がウイルスを保有しているという報告もあり、多くの愛好家が「購入してもすぐに死んでしまう」という経験をしています。この問題は、在来の生態系を脅かすバイオセキュリティリスクとしても懸念されています。

このDGIV危機は、見た目の美しさだけを追求した持続不可能な養殖がもたらす結末を示しています。ドワーフグラミーは、私たちに「倫理的で健康を重視した繁殖」への転換がいかに重要であるかを警告しているのです。

結論:脆弱な宝石の未来を守るために

ネオンドワーフグラミーの物語は、二つの顔を持つ魚の物語です。一つは、南アジアの自然で鍛えられた適応の傑作としての姿。もう一つは、その美しさゆえに人間の手で作り変えられ、自らの人気によって病に苦しむことになった、人工の芸術品としての姿です。

野生での強靭さが大量生産を可能にし、その大量生産が遺伝的な弱体化を招くという皮肉な現実。このパラドックスは、私たち人間と自然との関わり方そのものを問い直します。

この美しい魚が未来も輝き続けるためには、私たち消費者の意識改革が不可欠です。単に見た目の美しさや安さで選ぶのではなく、信頼できるブリーダーやショップから健康な個体を選ぶこと。それが、病と喪失の連鎖を断ち切り、この虹色の宝石の未来を守るための第一歩となるでしょう。

コメント